Le Corbusier, mein Großvater

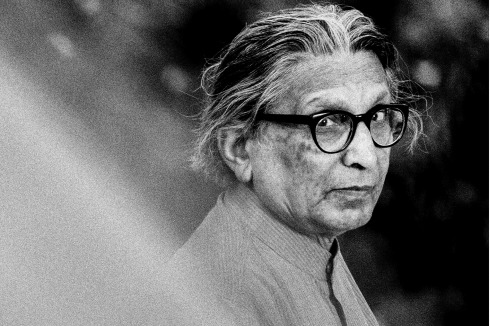

Erste Arbeiten bei Le Corbusier, eine schaffensreiche Zeit im aufstrebenden Indien und nun, nach 70 Jahren Berufsleben, der Pritzker-Preis. Ruhestand? Keineswegs. Balkrishna Doshi über die Zeit in Paris und seine Pläne für die Zukunft seines Landes

Text: Czaja, Wojciech, Wien

Le Corbusier, mein Großvater

Erste Arbeiten bei Le Corbusier, eine schaffensreiche Zeit im aufstrebenden Indien und nun, nach 70 Jahren Berufsleben, der Pritzker-Preis. Ruhestand? Keineswegs. Balkrishna Doshi über die Zeit in Paris und seine Pläne für die Zukunft seines Landes

Text: Czaja, Wojciech, Wien

Herr Doshi, hätten Sie je gedacht, den Pritzker-Preis zu gewinnen?

Ja und nein. Nein, weil man damit einfach nicht rechnet. Als ich vor ein paar Monaten angerufen und mir die Nachricht übermittelt wurde, war das wie ein Schock mit Genussfaktor. Den Pritzker-Preis zu bekommen, das ist für einen Architekten wie ein Wunder, das, wenn überhaupt, einmal im Leben eintritt und dann nie wieder. Und ja, weil... Ganz ehrlich? Hoffen wir Architekten das nicht alle?

Ja und nein. Nein, weil man damit einfach nicht rechnet. Als ich vor ein paar Monaten angerufen und mir die Nachricht übermittelt wurde, war das wie ein Schock mit Genussfaktor. Den Pritzker-Preis zu bekommen, das ist für einen Architekten wie ein Wunder, das, wenn überhaupt, einmal im Leben eintritt und dann nie wieder. Und ja, weil... Ganz ehrlich? Hoffen wir Architekten das nicht alle?

Zum dritten Mal wird ein früheres Mitglied der Pritzker-Jury ausgezeichnet. Shigeru Ban, Fumihiko Maki und nun Sie. Ist das nicht auffällig?

Das müssen Sie die Jury fragen! Ich kann nur so viel sagen: Das Jurynetzwerk besteht nach all den Jahren aus mittlerweile sehr, sehr vielen Architekten. Da kommt ein großes Potenzial zusammen.

Das müssen Sie die Jury fragen! Ich kann nur so viel sagen: Das Jurynetzwerk besteht nach all den Jahren aus mittlerweile sehr, sehr vielen Architekten. Da kommt ein großes Potenzial zusammen.

Wie würden Sie Ihr eigenes Potenzial umschreiben?

Wenn man jung ist, dann hat man Zeit zu experimentieren. Und wenn man alt ist, so wie ich, dann hat man all die Experimente bereits hinter sich und hat die besten Erkenntnisse daraus schon viele Male in die Realität umgesetzt. Ich stehe seit 70 Jahren im Beruf. Das ist ein großes Geschenk für einen Gestalter.

Wenn man jung ist, dann hat man Zeit zu experimentieren. Und wenn man alt ist, so wie ich, dann hat man all die Experimente bereits hinter sich und hat die besten Erkenntnisse daraus schon viele Male in die Realität umgesetzt. Ich stehe seit 70 Jahren im Beruf. Das ist ein großes Geschenk für einen Gestalter.

In den ersten Berufsjahren haben Sie mit Le Corbusier zusammengearbeitet. Wie kam es dazu?

Es war ein Zufall. Ich war 1947 in London und teilte mir ein Zimmer mit einem Freund. In der Zeitung haben wir von einem Architekturkongress in Bridgwater, Somerset, gelesen und dachten uns: Das wäre doch nicht schlecht! Später stellte sich heraus, dass es sich um das sechste Treffen des CIAM handelte, des Congrès international d’architecture. Auch nicht schlecht! Dort habe ich H. T. Cadbury-Brown, den Sekretär des Kongresses, kennengelernt. Und der machte mich mit Le Corbusier bekannt. Ich dachte: Jetzt oder nie! Also habe ich den Herrn mit der runden Hornbrille gefragt, ob ich für ihn arbeiten könne. Am nächsten Tag habe ich ein handgeschriebenes Bewerbungsschreiben nach Paris geschickt – und wenige Tage später kam die Antwort retour. Die ersten acht Monate habe ich ohne Gehalt für Le Corbusier gearbeitet.

Es war ein Zufall. Ich war 1947 in London und teilte mir ein Zimmer mit einem Freund. In der Zeitung haben wir von einem Architekturkongress in Bridgwater, Somerset, gelesen und dachten uns: Das wäre doch nicht schlecht! Später stellte sich heraus, dass es sich um das sechste Treffen des CIAM handelte, des Congrès international d’architecture. Auch nicht schlecht! Dort habe ich H. T. Cadbury-Brown, den Sekretär des Kongresses, kennengelernt. Und der machte mich mit Le Corbusier bekannt. Ich dachte: Jetzt oder nie! Also habe ich den Herrn mit der runden Hornbrille gefragt, ob ich für ihn arbeiten könne. Am nächsten Tag habe ich ein handgeschriebenes Bewerbungsschreiben nach Paris geschickt – und wenige Tage später kam die Antwort retour. Die ersten acht Monate habe ich ohne Gehalt für Le Corbusier gearbeitet.

Wovon haben Sie in dieser Zeit gelebt?

Von Brot, Käse und Oliven. Ich liebe Brot, Käse und Oliven! Das mache ich heute immer noch. Leider ist die Auswahl in Ahmedabad bescheiden. Aber die eigenen Ansprüche werden es mit der Zeit auch.

Von Brot, Käse und Oliven. Ich liebe Brot, Käse und Oliven! Das mache ich heute immer noch. Leider ist die Auswahl in Ahmedabad bescheiden. Aber die eigenen Ansprüche werden es mit der Zeit auch.

Wie war die Zusammenarbeit mit Le Corbusier?

Das Lustigste: Le Corbusier konnte eigentlich gut Englisch. Aber er wollte einfach nicht. Er wollte um jeden Preis mit der ganzen Welt Französisch sprechen. Dank Le Corbusier also habe ich nicht nur gut zeichnen und anständig planen gelernt, sondern auch Französisch. Ab und zu aber hat er sich erbarmt und mit mir Englisch gesprochen. Ich glaube, das war ein Liebesbeweis.

Das Lustigste: Le Corbusier konnte eigentlich gut Englisch. Aber er wollte einfach nicht. Er wollte um jeden Preis mit der ganzen Welt Französisch sprechen. Dank Le Corbusier also habe ich nicht nur gut zeichnen und anständig planen gelernt, sondern auch Französisch. Ab und zu aber hat er sich erbarmt und mit mir Englisch gesprochen. Ich glaube, das war ein Liebesbeweis.

Was war er für ein Typ?

Wir konnten uns wirklich gut leiden. Immer wieder nahm er mich an die Hand, hat mich auf die Seite gebeten und das Leben erklärt. „Doshi, komm her!“, hat er dann gesagt. „Da ist dein Sessel! Zeichne!“ Und so ließ er mich wochenlang Menschen, Figuren, Fenster, Parapete, Säulen, Pfeiler und Treppen zeichnen. Er war ein eigenartiger, aber gutherziger Mensch. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt. Alles Dinge, die ich bis heute in meiner eigenen Arbeit anwende. Le Corbusier war mein Guru.

Wir konnten uns wirklich gut leiden. Immer wieder nahm er mich an die Hand, hat mich auf die Seite gebeten und das Leben erklärt. „Doshi, komm her!“, hat er dann gesagt. „Da ist dein Sessel! Zeichne!“ Und so ließ er mich wochenlang Menschen, Figuren, Fenster, Parapete, Säulen, Pfeiler und Treppen zeichnen. Er war ein eigenartiger, aber gutherziger Mensch. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt. Alles Dinge, die ich bis heute in meiner eigenen Arbeit anwende. Le Corbusier war mein Guru.

Sie haben Le Corbusier auch einmal als eine Art Großvater bezeichnet.

Ja, mit der Zeit sind wir uns immer nähergekommen. Ab und zu hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Frau Yvonne Gallis – er nannte sie immer „meine kleine Vovon“ – hat beim Essen so gute Witze erzählt, dass Le Corbusier gelacht hat wie ein Verrückter. Beim Essen hat er immer die schönsten Weisheiten von sich gegeben. „Manchmal hat man mehr Salz“, hat er einmal gesagt, „manchmal weniger Salz, und manchmal gar kein Salz, um das Leben zu meistern.“ Es ist einer dieser Sätze, die einem ein Großvater sagt. Es war eine schöne Zeit.

Ja, mit der Zeit sind wir uns immer nähergekommen. Ab und zu hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Frau Yvonne Gallis – er nannte sie immer „meine kleine Vovon“ – hat beim Essen so gute Witze erzählt, dass Le Corbusier gelacht hat wie ein Verrückter. Beim Essen hat er immer die schönsten Weisheiten von sich gegeben. „Manchmal hat man mehr Salz“, hat er einmal gesagt, „manchmal weniger Salz, und manchmal gar kein Salz, um das Leben zu meistern.“ Es ist einer dieser Sätze, die einem ein Großvater sagt. Es war eine schöne Zeit.

Nach sechs Jahren verließen Sie Le Corbusier.

Ja. Von 1950 an arbeitete er an seinem Stadtprojekt Chandigarh im Norden Indiens. Die Idee war, dass ich das Projekt als Projektleiter übernehme. Aber ich war damals krank und schwach. Ich wollte die große Welt an mir vorbeiziehen lassen und habe mich einfach nur danach gesehnt, nach Ahmedabad zurückzukehren und wieder zu Hause anzukommen.

Ja. Von 1950 an arbeitete er an seinem Stadtprojekt Chandigarh im Norden Indiens. Die Idee war, dass ich das Projekt als Projektleiter übernehme. Aber ich war damals krank und schwach. Ich wollte die große Welt an mir vorbeiziehen lassen und habe mich einfach nur danach gesehnt, nach Ahmedabad zurückzukehren und wieder zu Hause anzukommen.

Wie haben Sie die Fünfziger Jahre in Ahmedabad erlebt?

Oh, es war viel los. Es war eine Zeit des Aufbruchs! Es gab Tausende, ach, Millionen von Binnenmigranten. Die Menschen kamen aus dem ländlichen Raum und zogen in die Städte in der Hoffnung auf Arbeit. Und sie alle haben plötzlich ein Dach über dem Kopf gebraucht. In diesem Moment war mir klar: Erschaffung von bezahlbarem Wohnen. Das ist der Job, den ich tun muss. Es war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens.

Oh, es war viel los. Es war eine Zeit des Aufbruchs! Es gab Tausende, ach, Millionen von Binnenmigranten. Die Menschen kamen aus dem ländlichen Raum und zogen in die Städte in der Hoffnung auf Arbeit. Und sie alle haben plötzlich ein Dach über dem Kopf gebraucht. In diesem Moment war mir klar: Erschaffung von bezahlbarem Wohnen. Das ist der Job, den ich tun muss. Es war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens.

Und die beste?

Jahre später meine Frau Kamala zu heiraten. Wir sind seit 60 Jahren ein Paar. Sie sitzt gerade neben mir – so wie in all den wichtigen Momenten meines Lebens – und wacht über mich. Sie ist diejenige, die mich behütet und darauf achtgibt, dass ich nicht die ganze Zeit arbeite, sondern auch meine Lebenszeit genieße.

Jahre später meine Frau Kamala zu heiraten. Wir sind seit 60 Jahren ein Paar. Sie sitzt gerade neben mir – so wie in all den wichtigen Momenten meines Lebens – und wacht über mich. Sie ist diejenige, die mich behütet und darauf achtgibt, dass ich nicht die ganze Zeit arbeite, sondern auch meine Lebenszeit genieße.

Haben Sie genug Zeit dazu?

Dank meiner Frau ja. Ansonsten wäre ich hoffnungslos verloren.

Dank meiner Frau ja. Ansonsten wäre ich hoffnungslos verloren.

Die britische Tageszeitung „The Guardian“ hat Sie als „Architekturchampion der Armen“ bezeichnet.

Als Champion? Wirklich? Ich würde mich nicht als Champion bezeichnen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Da gibt es genug andere, die diese Bezeichnung verdienen. Aber ich habe mich von Anfang an tatsächlich für die arme Bevölkerung, für die oft untersten Kasten und Einkommensschichten in Indien engagiert. Jedenfalls, als ich in den Fünfziger Jahren nach Indien zurückgekommen bin, gab es im Land fast kein Geld. Zement und Stahl waren nahezu unbezahlbar. Und so habe ich mein ers-tes eigenes Projekt 1957 mit sehr wenig Zement und ohne Stahl errichtet.

Als Champion? Wirklich? Ich würde mich nicht als Champion bezeichnen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Da gibt es genug andere, die diese Bezeichnung verdienen. Aber ich habe mich von Anfang an tatsächlich für die arme Bevölkerung, für die oft untersten Kasten und Einkommensschichten in Indien engagiert. Jedenfalls, als ich in den Fünfziger Jahren nach Indien zurückgekommen bin, gab es im Land fast kein Geld. Zement und Stahl waren nahezu unbezahlbar. Und so habe ich mein ers-tes eigenes Projekt 1957 mit sehr wenig Zement und ohne Stahl errichtet.

Wie das?

Es war ein Ziegelbau mit hauchdünnen Mörtelfugen und gezimmertem Steildach. Es war eine einfache Hülle, die ich zur Gänze mit lokalen Materialien errichtet habe.

Es war ein Ziegelbau mit hauchdünnen Mörtelfugen und gezimmertem Steildach. Es war eine einfache Hülle, die ich zur Gänze mit lokalen Materialien errichtet habe.

Also ganz anders als alles, was Sie bei Le Corbusier gelernt haben?

Materiell gesehen vielleicht. Aber vom Ansatz her war es genau das, was ich bei ihm gelernt habe. Er hat mich gelehrt, das Selbstverständliche zu hinterfragen und aus der jeweiligen Situation neue Ansätze für ein ganzheitliches, nachhaltiges Wohnen und Leben zu erarbeiten. Diesem Ansatz bin ich treu geblieben.

Materiell gesehen vielleicht. Aber vom Ansatz her war es genau das, was ich bei ihm gelernt habe. Er hat mich gelehrt, das Selbstverständliche zu hinterfragen und aus der jeweiligen Situation neue Ansätze für ein ganzheitliches, nachhaltiges Wohnen und Leben zu erarbeiten. Diesem Ansatz bin ich treu geblieben.

Was waren Ihre ersten Aufträge?

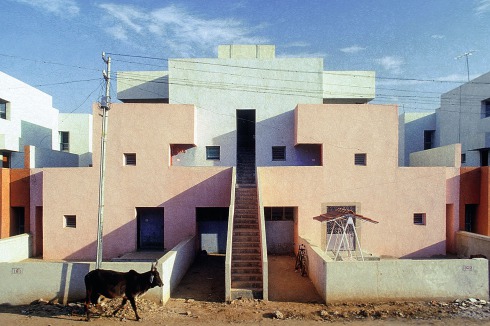

Wohnhäuser für arme, einkommensschwache Menschen, vor allem für Migranten. Zu den bekanntesten Siedlungen zählen sicherlich die Wohnsiedlung für Textilarbeiter in Ahmedabad und die Wohnsiedlung für die Life Insurance Corporation sowie die Aranya-Siedlung in Indore. Das Thema ist über die Jahre und Jahrzehnte gleichgeblieben: Wie schaffe ich es, mit wenig Geld robust und funktional zu bauen? Wie schaffe ich es, mit geringen Mitteln die Häuser zu verschatten und im Sommer kühl zu halten?

Wohnhäuser für arme, einkommensschwache Menschen, vor allem für Migranten. Zu den bekanntesten Siedlungen zählen sicherlich die Wohnsiedlung für Textilarbeiter in Ahmedabad und die Wohnsiedlung für die Life Insurance Corporation sowie die Aranya-Siedlung in Indore. Das Thema ist über die Jahre und Jahrzehnte gleichgeblieben: Wie schaffe ich es, mit wenig Geld robust und funktional zu bauen? Wie schaffe ich es, mit geringen Mitteln die Häuser zu verschatten und im Sommer kühl zu halten?

In einem Interview sagten Sie einmal, beim Entwerfen von günstigem Wohnraum brauche es eine würdevolle Haltung. Worin zeigt sich diese Würde in Ihren Bauten?

In der Schönheit. Im Platzangebot. In einer gewissen räumlichen Würde. Im inszenierten Spiel mit dem Wetter und den Jahreszeiten. Und in der Fähigkeit, zu altern und nach vielen Jahrzehnten immer noch verhältnismäßig gut in Schuss zu sein – so wie ich. Die wichtigste Würde aber ist, so effizient und intelligent zu bauen, dass die Menschen in der finanziellen Lage sind, sich ihre Wohnung zu leisten, ohne jeden Monat die letzten Rupien zusammenklauben zu müssen. Es gibt kaum etwas Unwürdigeres, als nicht genug Geld zum Wohnen zu haben.

In der Schönheit. Im Platzangebot. In einer gewissen räumlichen Würde. Im inszenierten Spiel mit dem Wetter und den Jahreszeiten. Und in der Fähigkeit, zu altern und nach vielen Jahrzehnten immer noch verhältnismäßig gut in Schuss zu sein – so wie ich. Die wichtigste Würde aber ist, so effizient und intelligent zu bauen, dass die Menschen in der finanziellen Lage sind, sich ihre Wohnung zu leisten, ohne jeden Monat die letzten Rupien zusammenklauben zu müssen. Es gibt kaum etwas Unwürdigeres, als nicht genug Geld zum Wohnen zu haben.

Wie steht es um den sozialen Wohnungsbau heute?

Sozialer Wohnungsbau ist ein schwammiger Begriff. Jeder spricht davon, aber in Wahrheit weiß niemand, was das genau heißt. Sozialer Wohnungsbau ist für mich nicht nur die Errichtung von Wohngebäuden, sondern auch das Mitdenken und Mitkonzipieren ganzer Städte und Stadtteile. Das lassen viele außer Acht. Und dann entstehen am Ende soziale Wohnhäu-ser in mehr oder weniger asozialen Städten. Dieses Phänomen können Sie leider weltweit beobachten.

Sozialer Wohnungsbau ist ein schwammiger Begriff. Jeder spricht davon, aber in Wahrheit weiß niemand, was das genau heißt. Sozialer Wohnungsbau ist für mich nicht nur die Errichtung von Wohngebäuden, sondern auch das Mitdenken und Mitkonzipieren ganzer Städte und Stadtteile. Das lassen viele außer Acht. Und dann entstehen am Ende soziale Wohnhäu-ser in mehr oder weniger asozialen Städten. Dieses Phänomen können Sie leider weltweit beobachten.

Was tun Sie stattdessen?

Ich sehe in all meinen Projekten – ob das nun ein sozialer Wohnungsbau, ein hochpreisiges Wohnhaus oder ein öffentliches Gebäude ist – schöne, attraktive Gemeinschaftsflächen vor. Und zwar nicht in Form von abgetrennten Gemeinschaftsräumen, sondern als Aufenthalts- und Begegnungsräume, die sich durch das gesamte Projekt ziehen. Wenn die Menschen im Garten oder im Korridor ins Gespräch kommen, dann habe ich gute Arbeit geleistet.

Ich sehe in all meinen Projekten – ob das nun ein sozialer Wohnungsbau, ein hochpreisiges Wohnhaus oder ein öffentliches Gebäude ist – schöne, attraktive Gemeinschaftsflächen vor. Und zwar nicht in Form von abgetrennten Gemeinschaftsräumen, sondern als Aufenthalts- und Begegnungsräume, die sich durch das gesamte Projekt ziehen. Wenn die Menschen im Garten oder im Korridor ins Gespräch kommen, dann habe ich gute Arbeit geleistet.

Was sind die aktuell brennenden Wohnbauthemen in Indien?

Durch die ständig wachsende Bevölkerung werden die Städte und Dörfer größer und größer. Was früher eine Kleinstadt war, ist heute eine Wirtschaftsmetropole. Damit verändert sich unser Gesamtverständnis von Stadt und Land. Aktuell merken wir, dass es in den neu entstandenen und schnell gewachsenen Städten noch an sozialer und kultureller Infrastruktur mangelt – und vor allem an Diversität. Das gilt es nachzuholen!

Durch die ständig wachsende Bevölkerung werden die Städte und Dörfer größer und größer. Was früher eine Kleinstadt war, ist heute eine Wirtschaftsmetropole. Damit verändert sich unser Gesamtverständnis von Stadt und Land. Aktuell merken wir, dass es in den neu entstandenen und schnell gewachsenen Städten noch an sozialer und kultureller Infrastruktur mangelt – und vor allem an Diversität. Das gilt es nachzuholen!

Lange Zeit gab es in Indien das Kastensystem. Und auch heute noch ist die Kluft zwischen Arm und Reich riesig. Was kann Architektur, was kann Städtebau dazu beitragen, um diese Differenzen zu verkleinern?

Ein bisschen. Die größten Hebel, um gegen die Segregation anzukämp-fen, liegen in der Politik und in der Gesellschaftskultur. Mein Ziel war und ist das Empowerment, also die Befähigung und Ermächtigung der Menschen. Das geht nicht mit Ziegel und Beton. Das geht nur mit Bildung, Technologien und einem Umdenken in der Gesellschaft. Und vielleicht mit einem Pritzker-Preis, wer weiß!

Ein bisschen. Die größten Hebel, um gegen die Segregation anzukämp-fen, liegen in der Politik und in der Gesellschaftskultur. Mein Ziel war und ist das Empowerment, also die Befähigung und Ermächtigung der Menschen. Das geht nicht mit Ziegel und Beton. Das geht nur mit Bildung, Technologien und einem Umdenken in der Gesellschaft. Und vielleicht mit einem Pritzker-Preis, wer weiß!

Was haben Sie vor?

Sämtliche Leute, sogar Premierminister Narendra Modi, haben mir zum Pritzker-Preis gratuliert und sind in der Tat sehr angetan, dass der Preis erstmals nach Indien vergeben wird. Das macht was mit den Leuten! Es erfüllt die Menschen mit Stolz und einem Gefühl von Verantwortung. Ich will den Preis bewusst als Werkzeug einsetzen und die indische Regierung zum Umdenken bewegen.

Sämtliche Leute, sogar Premierminister Narendra Modi, haben mir zum Pritzker-Preis gratuliert und sind in der Tat sehr angetan, dass der Preis erstmals nach Indien vergeben wird. Das macht was mit den Leuten! Es erfüllt die Menschen mit Stolz und einem Gefühl von Verantwortung. Ich will den Preis bewusst als Werkzeug einsetzen und die indische Regierung zum Umdenken bewegen.

Wie möchten Sie das tun?

Die Geisteshaltung muss sich landesweit ändern. Dank des renommierten Preises habe ich jetzt eine gewisse kulturelle Macht, und die möchte ich nutzen. Mein Ziel ist es, dass die Entscheidungsträger verstehen, dass Architektur zwar nicht der größte und wichtigste, aber ein nicht zu vernachlässigender Faktor für eine funktionierende Gesellschaft ist. Es gibt einen Unterschied zwischen guter und schlechter Architektur. Von letzterer haben wir mehr als genug. Sie macht uns kaputt.

Die Geisteshaltung muss sich landesweit ändern. Dank des renommierten Preises habe ich jetzt eine gewisse kulturelle Macht, und die möchte ich nutzen. Mein Ziel ist es, dass die Entscheidungsträger verstehen, dass Architektur zwar nicht der größte und wichtigste, aber ein nicht zu vernachlässigender Faktor für eine funktionierende Gesellschaft ist. Es gibt einen Unterschied zwischen guter und schlechter Architektur. Von letzterer haben wir mehr als genug. Sie macht uns kaputt.

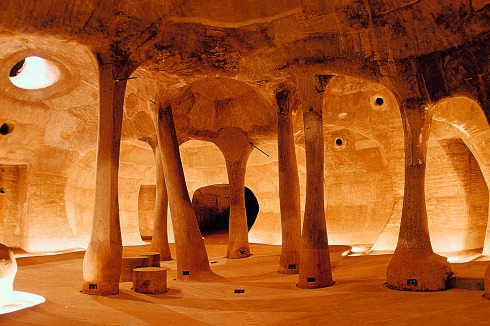

Woran arbeiten Sie im Moment?

An sehr vielem! Aktuell arbeiten wir an Universitätsbauten, an Hauptgebäuden für Unternehmen und Institutionen sowie an vielen Ausführungsplanungen. Zum Glück habe ich vier Partner im Büro, die mich unterstützen. Unsere größten Schwerpunkte sind Sanierungen und Erweiterungen von Townships und das Thema energetische Nachhaltigkeit. In Europa und Nordamerika spricht man von Niedrigenergie-Standard, Plusenergiehäusern und Ressourceneinsparung. In Indien aber sprechen wir von Nullenergie. Wir brauchen in diesem Land dringend Häuser, die low-tech sind und autark funktionieren.

An sehr vielem! Aktuell arbeiten wir an Universitätsbauten, an Hauptgebäuden für Unternehmen und Institutionen sowie an vielen Ausführungsplanungen. Zum Glück habe ich vier Partner im Büro, die mich unterstützen. Unsere größten Schwerpunkte sind Sanierungen und Erweiterungen von Townships und das Thema energetische Nachhaltigkeit. In Europa und Nordamerika spricht man von Niedrigenergie-Standard, Plusenergiehäusern und Ressourceneinsparung. In Indien aber sprechen wir von Nullenergie. Wir brauchen in diesem Land dringend Häuser, die low-tech sind und autark funktionieren.

Können Sie uns ein Beispiel für Nullenergie nennen?

2014 wurde in Bihar, im Norden Indiens, die Nalanda University gegründet. Zu Beginn hatte die Uni einige Studenten, die in einem Hotel Unterkunft gefunden haben. Nun bauen wir als Folge eines Wettbewerbs einen neuen Campus mit Studentenwohnungen. Und die Natur hilft uns dabei. Rundherum gibt es etliche Kuhweiden und landwirtschaftliche Betriebe, deren Kuhmist wir für den Betrieb des Campus nutzen werden. Es geht um Netzwerkarbeit, Kommunikation und Interdisziplinarität. Es geht um ein holistisches Zusammenspiel der Kräfte. Das ist – zumindest in Indien – ein völlig neuer Ansatz in der Planung. Ich denke, dass dieses Modell zukunftsfähig ist. Kühe gibt es in Indien überall.

2014 wurde in Bihar, im Norden Indiens, die Nalanda University gegründet. Zu Beginn hatte die Uni einige Studenten, die in einem Hotel Unterkunft gefunden haben. Nun bauen wir als Folge eines Wettbewerbs einen neuen Campus mit Studentenwohnungen. Und die Natur hilft uns dabei. Rundherum gibt es etliche Kuhweiden und landwirtschaftliche Betriebe, deren Kuhmist wir für den Betrieb des Campus nutzen werden. Es geht um Netzwerkarbeit, Kommunikation und Interdisziplinarität. Es geht um ein holistisches Zusammenspiel der Kräfte. Das ist – zumindest in Indien – ein völlig neuer Ansatz in der Planung. Ich denke, dass dieses Modell zukunftsfähig ist. Kühe gibt es in Indien überall.

Haben Sie Wünsche für die Zukunft?

Ja. Mein dringlichster Wunsch lautet, dass wir lernen zu teilen. Und zwar: Geld, Wissen und Ressourcen.

Ja. Mein dringlichster Wunsch lautet, dass wir lernen zu teilen. Und zwar: Geld, Wissen und Ressourcen.

Wissen Sie schon, was Sie mit den 100.000 Dollar Preisgeld machen werden?

Ich habe vor 30 Jahren die Vastu Shilpa Foundation gegründet, die sich mit Bildungs- und Umweltthemen beschäftigt. Um noch mehr Menschen zu erreichen, benötigt die Stiftung dringend eine Geldspritze. Da kommt der Pritzker-Preis gerade recht. Warten Sie… Meine Frau Kamala flüstert mir gerade etwas zu… Sie sagt, ich solle ein bisschen Geld auf die Seite legen, um endlich mal guten Käse und gute Oliven nach Ahmedabad zu bringen.

Ich habe vor 30 Jahren die Vastu Shilpa Foundation gegründet, die sich mit Bildungs- und Umweltthemen beschäftigt. Um noch mehr Menschen zu erreichen, benötigt die Stiftung dringend eine Geldspritze. Da kommt der Pritzker-Preis gerade recht. Warten Sie… Meine Frau Kamala flüstert mir gerade etwas zu… Sie sagt, ich solle ein bisschen Geld auf die Seite legen, um endlich mal guten Käse und gute Oliven nach Ahmedabad zu bringen.

0 Kommentare