Den Ort suchen, den Ort setzen

Zwischenrufe und Bekenntnisse: Wolfgang Pehnt diskutiert mit Günther Behnisch und Oswald Mathias Ungers am 14. Dezember 1981 in Köln.

Den Ort suchen, den Ort setzen

Zwischenrufe und Bekenntnisse: Wolfgang Pehnt diskutiert mit Günther Behnisch und Oswald Mathias Ungers am 14. Dezember 1981 in Köln.

Zwischenrufe und Bekenntnisse: Wolfgang Pehnt diskutiert mit Günther Behnisch und Oswald Mathias Ungers am 14. Dezember 1981 in Köln.

I

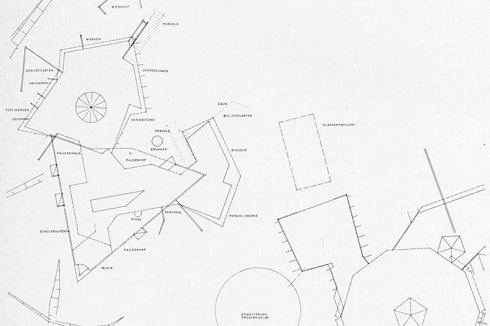

P: Vor einiger Zeit hat die Internationale Bauausstellung in Berlin, die ja unermüdlich im Ausschreiben von Wettbewerben ist, einen Wettbewerb für Tegel ausgelobt, eine Hafen-Situation, bei der es um Wohnbauten und um Freizeiteinrichtungen ging. Wenn ich richtig vermute, hatte die IBA sich international respektable Projekte versprochen. Sie, Herr Behnisch, haben aber etwas ganz anderes bei diesem Wettbewerb gemacht. Sie haben nicht einen fix und fertigen Entwurf geliefert, sondern einen gedanklichen Rahmen entwickelt und daraufverzichtet, alles bis ins einzelne auszuformulieren; sie haben verzichtet auf die große spektakuläre Form. Was bewegt einen Architekten, diese Strategie einzuschlagen. War das nicht so etwas wie Verzicht auf die Chance des Siegers? (Sieger war Charles Moore)

B: Unsere Hauptüberlegung war die: Was will denn die IBA in vier Jahren als Beitrag der deutschen Architektur, der deutschen Architekten vorführen? Wir konnten es uns eigentlich nicht vorstellen, daß die Architektur, die aus speziell amerikanischen Zwängen entstanden ist, ein Beitrag unserer Region oder unserer Zeit sein könnte.

P: Mit Zwängen meinen Sie Zwänge zur Selbstdarstellung?

B: Die amerikanischen Architekten sind in einer anderen Situation als wir. Entweder sind sie sehr stark kommerzialisiert, oder sie sind in einer sehr schlechten Position innerhalb der Gesellschaft. Und sie haben keine Wettbewerbe wie wir. Sie müssen also über das Cover einer Zeitschrift bekannt werden. Wir waren jedenfalls der Meinung, daß wir unsere Probleme und nicht deren Probleme bearbeiten sollten. Obwohl wir natürlich zumindest geahnt haben, daß die gesamte Konzeption der IBA unseren Absichten nicht gerade entgegenkommt. Es gibt ja viele Teilprobleme, zum Beispiel Individuum, Gesellschaft, Machtindividuum, das Kleine und das Große, Art und Einzelmensch usw., es gibt sehr viele Spannungsfelder. Und wir stehen dann eben im Zweifelsfalle auf der kleinen Seite, wenn ich so sagen darf. Wir dachten, wir leben in einer Gesellschaft oder in einem Staat, der doch nicht mehr verbindliche Ziele formuliert hat, sondern der in seiner Verfassung die Verfahren fixiert hat, die bewirken sollen, daß wir Probleme miteinander austragen, und der das, was verboten ist, durch Strafgesetze verboten hat, also der nicht formal organisiert ist, ständisch usw. Da könnten wir uns doch darauf einlassen und die Verfahren einmal festlegen, wie die Macht Staat, die Macht Kapital und die Macht Architekt mit dem Einzelnen umgehen. Der Einzelne, damit meine ich nicht die Idee Mensch, sondern den konkreten Einzelnen. Das ist natürlich beim Wohnungsbau anders als bei dem Erholungsgebiet, das auch geplant war. Dafür hatten wir abgestufte Verfahren vorgeschlagen.

P: Warum anders? Weil beim Wohnungsbau dem Einzelnen, dem künftigen Nutzer und Bewohner, mehr Spielräume eingeräumt sein sollen als bei den öffentlichen Aufgaben?

B: Richtig. Ich meine, wenn er schon während der Arbeit schikaniert und entfremdet wird, soll er wenigstens in seinem eigenen Bereich noch einen Spielraum haben. Dementsprechend hatten wir auch unseren Entwurf in verschiedenen Stufen angelegt. Bei dem Wohnungsteil hatten wir die städtebaulichen Prinzipien erklärt, die Verfahren geklärt, Vorschläge unterbreitet, aber sonst nur flächenmäßig und höhenmäßig ungefähr ausgelegt, wie es werden könnte: also die Erschließungsstraße war klar, ebenso die Himmelsrichtung und die Besonnung. Aber alles andere wurde offen gelassen. Dann wurden ein paar Modelle entwickelt, wie die erforderlichen Apparate der Realisierung mit dem einzelnen während der Planung und vor allen Dingen später bei der Verwaltung der Anlage umgehen können. Wir fanden das eigentlich einen interessanten Ansatz, daß dann bei der IBA 1984 einige so funktionierende Beteiligungsgruppen in verschiedenen Abstufungen vorgeführt werden könnten. Dann hatten wir gesagt, damit es tatsächlich klappt, sucht auch noch die Architekten aus, die zu dem Gebäude und der Situation passen. Das war unsere Konzeption. Angehalten waren wir dabei einmal von unseren gesellschaftlichen Bildern, zum anderen auch von der Spezialität des Ortes. Tegel ist ja in dem Moloch Berlin ein Ort, wo das Kleinbürgertum seine Ferien, seine Feiertage, seine Sonntage verbringt, und das sind Freiräume, die erhalten bleiben sollten. Auch die bestehende städtische Struktur war voller Brüche, die geschichtlich entstanden sind. Wir finden Brüche, die Probleme offenlegen, sympathisch. Und die wollten wir nicht verschleiern, sondern unsere neuen Probleme dazutun, so daß das Stadtbild nachher ein Bild der Brüche, Entwicklungen und Probleme der Geschichte hätte sein können.

P: Der Architekt soll also nach Ihrer Meinung nicht zu früh mit harmonisierenden Formvorstellungen eingreifen; er soll offenhalten, solange es möglich ist. Wobei ich immer das Gefühl haben, daß bei Ihnen dieser Begriff Form mit einem ganz leicht negativen Akzent versehen ist – ist das richtig?

B: Also ich würde hier – nur als Arbeitsmöglichkeit im Büro – die Begriffe Form und Gestalt unterscheiden. Denn Form haben wir, das kann philosophisch etwas ungenau sein, dem Formalen zuzuordnen, und Gestalt ist, was Mukarowsky mit ästhetischem Wert bezeichnet hat. Die Gestalt gibt Auskunft über die Art und Weise, wie wir miteinander und mit der Welt umgehen. Deshalb sind eben die Kräfte, die wir bei unserem Verfahren angewendet haben, wichtig, weil sie Auskunft geben über die Art und Weise, wie wir mit der Welt umgegangen sind. Das heißt also, wir versuchen, eine Architektur mit einem offenen Ende zu machen. Man kann das mit einer mathematischen Funktion vergleichen, die viele Faktoren, aber nur ein Ergebnis hat. Wenn Sie nun sehr frühzeitig das Ergebnis fixieren, müssen sich die Faktoren vorne verändern. Und ich wüßte nicht, welcher Faktor sich vorne verändern wird. Wenn die Form festgeschrieben ist, ist auch das Geld, die Landschaft, die Sonne festgeschrieben. Das einzige, was offensichtlich ein variables Wesen ist, ist der Mensch, und auf den geht es normalerweise auch hinaus.

P: Wenn Sie sich über Entwurfsprozesse geäußert haben, haben Sie sehr oft Metaphern gebraucht, etwa wie: Wir möchten das tun, was eine Aufgabe will; wir möchten die Kräfte Gestalt werden lassen, die Dinge fragen, was sie aus sich heraus wollen. Das sind Formulierungen, die für jemanden, der nicht in Ihrem Denken steht, etwas Mystisches haben. Was heißt das, die Dinge werden lassen, was sie wollen? Entscheidungen werden doch von Menschen, in diesem Falle von Architekten getroffen, die versuchen, die verschiedenen Entwurfsparameter zusammenzufassen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen.

B: Also die Mystik der zwanziger Jahre ist uns völlig fremd. Das sind für uns Arbeitstitel und Arbeitsworte, die wir gebrauchen, um uns in unserem Beruf unterhalten zu können – mehr nicht. Es ist ohnehin problematisch, Gedanken, die sich ja laufend weiterentwickeln, einmal auszusprechen. Sie sind dann fest und eigentlich schon fast tot; sie hemmen die eigene Entwicklung. Und an diesen Worten und Begriffen wird man immer wieder an den Haaren herbeigezogen, man sagt: Das hast du doch gesagt. Sicher hat man das gesagt, aber heute sage ich halt etwas anderes, weil wir einfach weitergehen. Tatsächlich meinen wir, daß das Individuelle gegenüber dem Allgemeinen, das wir auch leicht im Totalitären sehen, im Zweifelsfalle für uns den Vorrang hat. Das Individuelle von Ort, Zeit, eben alle Faktoren; die Realisierungsmittel sind das Materielle, z. B. die Planungsmethoden, der Raum an sich; das sind alles Eigengesetzlichkeiten – und das Individuelle der beteiligten Personen. Hier sitzt der Architekt in einer außerordentlichen Machtposition. Und wir sind der Meinung, daß Macht auch verpflichtet und daß nicht vom Gewissen verantwortete Macht von Dämonen besetzt wird. Und Dämonen sind ja nicht-verantwortete Kräfte in ihrer Selbständigkeit. Daß also die Apparate, die heute unsere Dämonen sind, dort, wo wir die Macht gesellschaftlich nicht verantworten, eben B esi tz ergreifen. In diesem Zusammenhang sehe ich zum Beispiel auch diese vielen Modewellen, die über die Architektur laufen; nicht als Modewellen, sondern einerseits als verzweifelte Versuche, sich diesen Machtansprüchen zu entziehen, andererseits dialektisch als den Versuch der Mächte, die Architektur für die eigenen Machtkonzentrationen verfügbar zu machen, indem man ihnen quasi ein Höheres, ein unverbindliches Höheres überstülpt, so daß man sagen kann: Wir bauen zwar die große unmenschliche Konzentration, aber es geht ja um Höheres. Dieser Versuchung möchten wir entgehen.

P: Zu diesen Dämonen, von denen Sie gesprochen haben, würde für Sie auch die Formvorstellung gehören, die von vornherein da ist und dann auf Dinge projiziert wird?

B: Nein, das ist nur ein kleiner Dämon, würde ich sagen.

P: Ein Puck also?

B: Es ist die Möglichkeit, unsere Architektur gegenüber anderen Ansprüchen zu verschließen. Ich darf noch einmal wiederholen: Da die anderen Ansprüche gar nicht daran denken, sich hinausdrängen zu lassen, z. B. Rentierlichkeit des Kapitals, Eigengesetzlichkeit der Apparate, geht das eben zu Lasten der davon direkt Betroffenen. Das können wir uns nicht leisten.

P: Wenn Sie mit dieser Haltung ans Entwerfen herangehen, also den Entwurf solange wie nur möglich offen halten, ihn entwickeln gemäß den Faktoren, die Sie in der Aufgabe sehen, sollte man denken, diese Haltung schlösse aus, daß ein Büro wie Behnisch und Partner nun auch sein eigenes Vokabular hat. Aber die Marke Behnisch und Partner kann man den Entwürfen jederzeit ansehen. Ist das für Sie ein Widerspruch?

B: Ich nehme an, das, was Sie riechen, ist der Geruch der Freiheit da drinnen.

P: Ich weiß nicht, ob ich Freiheit riechen kann. Es sind zumindest aber Formen, die ich wahrnehmen kann. Es ist eine Neigung zum Leichten, zu einer Architektur, die unbeschwerlich sein möchte, die nicht große Massen entwickelt; eine Vorliebe, die Dinge, die vor der Haut des Gebäudes liegen, wie Gestänge, Lamellen, Markisen, Reinigungsbalkone, auch zu inszenieren.

B: Erstens räume ich gern ein, daß die Gefahr in einem Büro immer ist, daß einmal entwickelte Dinge in Formalismen erstarren, und das ist eine meiner Haupttätigkeiten: Ich habe nicht viel im Büro zu tun, die haben mich schon lange hinausgedrängt; aber zwei Sachen habe ich zu tun, die Formalismen hinauszudrängen, und zweitens dafür zu sorgen, daß die sich dauernd im Büro bildenden Machtstrukturen wieder aufgelöst werden. Und darüber diskutiere ich. Nun zur Sache selbst. Wir meinen, daß wir die Individualität, die sich ja nur im Spielraum und im Freiraum bilden kann, nicht nur den Menschen zubilligen sollten, sondern auch – jetzt darf ich mich auf Schiller beziehen – auch den Dingen. Ich bin zwar kein Kunst-Architekt, aber Schiller hat es auf die Kunst bezogen. Er sagt, daß in der Kunst auch die Dinge tendenziell frei sein sollen. Das heißt, wenn ganz konkret da ein Geländerstab ist, den ich anfasse, dann ist das ein Geländerstab, den man anfassen können muß, und der muß aus einem Material sein, das man gerne anfaßt. Oder: So ein Holz ist eben von sich aus gerade, linear und in Längsrichtung anders zu beanspruchen als in Querrichtung, und es ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Wenn man versucht, die Dinge als das zu respektieren, was sie in der Natur unter denselben Bedingungen geworden sind, unter denen wir ja auch das geworden sind, was wir sind, und wenn man versucht, auch die Dinge der Technik zu respektieren, ohne sich ihnen zu unterwerfen, dann gewinnen die Dinge an Leichtigkeit, das heißt, sie werden sie selbst. Sie haben ihren Spielraum gefunden, sie können spielen.

P: Gibt es nicht auch Dinge, die von sich aus schwer sein sollen? Stein beispielsweise?

B: Sicherlich. Wenn wir Stein verwenden, ist er schwer und lagerhaft, ebenso Beton das hat Frank Lloyd Wright sehr schön beschrieben in "Uber die Natur der Materialien", das müssen wir nicht wiederholen Beton hat eine andere Eigenart als Holz. Jedes Ding hat seine Individualität. Wobei ich Dinge nicht nur als Materialien meine; ich meine unter Dingen das gesamte Material von Architektur, und das ist nicht zuletzt auch die Form; auch die hat eine Eigengesetzlichkeit. In diesem Zusammenhang wäre es sehr interessant, unter der Feld-Theorie nachzusehen, wohin die geometrisch geschlossenen Formen und wohin die diffusen Formen assoziiert werden. Auch das ist für uns wichtig. Form an sich hat eine Eigengesetzlichkeit, aber sie ist im Kontext zu den Assoziationen des Menschen zu sehen.

P: Nun hat das Büro Behnisch und Partner nicht immer so gebaut, wie Sie es eben geschildert haben. Ich denke an die Ingenieurschule in Ulm, an andere Schulbauten aus der Mitte der sechziger Jahre, wo Sie sich ja auch in Zwänge hineinbegeben haben, die durch Vorfertigung, durch Massenherstellung entstehen.

B: Ich würde es heute nicht mehr tun; aber in unserer Entwicklung waren sie notwendig, auch in der Entwicklung der Technik und der Gesellschaft unserer Zeit.

P: Sie haben damals geradezu Pionierarbeit in dieser Verwendung präfabrizierter Teile geleistet.

B: Wir waren damals am Ende unserer Leistungsfähigkeit, weil das ausgehende Handwerk nicht mehr nachkam und wir dachten, es wäre eine Möglichkeit, die Bedingungen der industriellen Produktion in Architektur zu übertragen. Wir hatten das Glück, daß dieser Entwurf der Ingenieurschule in Ulm aus einem Wettbewerb hervorging. Er hatte von daher architektonische Qualitäten, die nicht totzukriegen waren. Diese architektonischen Qualitäten sind überlagert worden von den Bedingungen der Präfabrikation, und beides ergab eine Spannung und einen gewissen spröden Charme, der diesem Gebäude sehr gut tut. Aber ich räume ein, daß wir daraufhin eine weitere Ingenieurschule gebaut haben, die härter geworden ist. Dann haben wir zwei oder drei Schulen gebaut, die ich heute nicht mehr sehr gerne anschaue. Aber wir hatten Glück, eine dieser Schulen mußte erweitert werden, und wir haben alles wieder gutgemacht.

P: Gibt es nicht Aufgaben, die den Architekten nach wie vor dazu zwingen, sich mit solchen industrialisierten Systemen auseinanderzusetzen, weil sie Kostenvorteile mit sich bringen?

B: Dazu möchte ich sagen, daß wir keine handwerklich gestrickten Architekten sind. Wir verwenden beides. Nur nicht total. Uber die Zeit sind wir lange hinaus, entweder alles handwerklich oder alles industriell machen zu wollen. Wo das eine richtig ist, da machen wir das eine, wo das andere richtig ist, das andere. Dabei wird es tendenziell so sein, je näher es zum Menschen direkt kommt, sowohl räumlich wie auch in den Beziehungen, wird das Handwerkliche stärker werden.

P: Gibt es Architektur, die ganz weit weg ist vom Menschen?

B: Ich meine Strukturen in Gebäuden. Das Tragsystem wird relativ rational sein, das hat vielleicht große Stützweiten. Die Raumtrenner, die sind uns schon wieder näher, die können sich befreien von dem Tragsystem. Zum Schluß natürlich die Vorhänge oder die Möbel.

P: Sie haben es vorhin schon einmal anklingen lassen, daß Sie diesen Entwurfsprozeß, diese Entwurfsphilosophie bezogen sehen auf unsere gesellschaftliche Verfassung mit ihren sehr vielen unterschiedlichen Richtungen, Wünschen und Meinungen. Nun haben Sie ja auch ganz konkret für die Demokratie, und zwar da, wo sie sich am deutlichsten darstellen sollte, zwar nicht gebaut, aber geplant. Sie ahnen das Stichwort: Ist Demokratie als Bauherr überhaupt möglich oder ist sie durch die Aufspaltung in die verschiedensten Kommissionen und Unterkommissionen nicht außerstande, einen Bauherrnwillen zu entwickeln und zu formulieren?

B: Ich sage, es muß möglich sein, s~nst sind unsere Vorstellungen vom Bauen in der Demokratie falsch, ebenso die Verfahren, von denen wir glauben, daß sie richtig seien. Aber ich räume gerne ein, daß in Bonn selbst die Sache nicht sehr sinnvoll und nicht sehr glücklich gehandhabt worden ist.

P: Wenn Sie für die parlamentarische Demokratie geplant haben, haben Sie dann diese Bauten als ein Abbild demokratischen Lebens aufgefaßt? Oder war es für Sie wichtiger, eine Plattform, einen Spielraum für demokratische und parlamentarische Vorgänge zu schaffen? Beides muß sichja nicht notwendigerweise ergänzen, sondern kann auch in Konflikt zueinander geraten. Ich denke an das berühmte Schlagwort von der Transparenz, wo man immer gesagt hat, bitte, was in der Demokratie gebaut wird, muß durchsichtig nach außen sein. Aber wenn man wörtlich genommen Transparentes plant, sieht man nachher auch nur irgendwelche Leute, die Bürovorgänge hinter transparenten Glasscheiben erledigen.

B: Dreierlei. Die Verfahren, die dahin führen, müssen genau mit unserer Verfassung, mit unseren Idealen übereinstimmen. Wir müssen Wege finden, wie wir mit der dezentralisierten Macht zurechtkommen, denn sie räumt uns – Gott sei Dank – Freiräume ein. Und das geht; kleinere und mittlere Gemeinden können das hervorragend. Wir müssen die demokratischen Verfahren der repräsentativen Demokratie benutzen. Zweitens muß das, was drinnen passiert, offensichtlich für die sein, die später das fertige Produkt sehen. Es kann nicht so sein, daß man den Eindruck hat, da walten geheimnisvolle Mächte. Das hat möglicherweise etwas mit Hineinsehen zu tun, aber mehr noch damit, daß man sieht, das ist da und das ist dort. Die Funktion unserer Verfassung muß offensichtlich sein. Und drittens muß der schöne Schein dem entsprechen. Das heißt, ich kann nicht eine Architektur von Künstlers Gnaden auf einem Sockel aufrichten, die dann alles andere abwehrt. Ich muß mich in Gottes Namen mit meiner Architektur dem gemeinen Volk, nämlich uns einzelnen stellen. Und ich darf keine Materialien nehmen, keine Formen und nichts, was im Prinzip gegen das Einfachste verstößt.

P: Wenn Sie die gegenwärtige Architekturszene betrachten, dann müßte es vieles geben, das konträr zu dem läuft, was Sie eben als Ihre Idealvorstellung geschildert haben. Fühlen Sie sich in der Opposition? Es gab ja konkrete Fälle, wo Sie mit einem zitierenden Historismus konfrontiert worden sind. Ich denke an die Stuttgarter Staatsgalerie, den Entwurf von James Stirling, der vor dem Ihren den ersten Preis gemacht hat. Wie stehen Sie zu dieser Bewegung eines akut gewordenen Formalismus?

B: Nicht feindlich. Ich versuche ...

P: Es gab vorhin einen Punkt, wo eine Art Näherung denkbar gewesen ist. Sie haben nämlich auf die Wichtigkeit hingewiesen, die für Sie der Ort, das heißt ja wohl auch die Geschichte des Ortes hat.

B: Nur habe ich andere Geschichtsbegriffe, das ist der Haken daran. Also ich möchte mich auch nicht gemein machen mit diesen Richtungen, ich möchte schon die Verhältnisse klären. Ich habe es vorhin kurz einmal angesprochen, daß das zutiefst in jedem Einzelnen sitzende Ängste und Probleme sind, vielleicht auch der Versuch, Architektur zu retten, als Kunst zu retten in einer Zeit, in der sie immer mehr von fremden Mächten besetzt worden ist – vom Kapital usw. Ich aber sehe den Ausweg nicht in diese Richtung. Ich versuche, mich direkt gegen Administration, gegen Apparate zu stellen. Ich wende mich nur gegen die verschiedenen Wellen, wenn ich meine, darin totalitäre Tendenzen zu sehen. Und da muß ich meinen, daß diese Tendenzen von Welle zu Welle stärker geworden sind. Das macht mir wahnsinnige Angst. Für mich ist Architektur im höchsten Maße politisch und gesellschaftlich in einer Zeit, wo es uns aufgegeben ist, uns politisch zu arrangieren. Dazu ein Beispiel: Königstraße, Stuttgart, Fußgängerzone, die einzige lange und gerade Straße in Stuttgart, in der natürlich im Dritten Reich SA, SS, HJ und auch die Wehrmacht marschierten. Glücklicherweise stehen jetzt so viele Bäume herum, daß das nicht wieder sein kann. Aber parallel damit ist auch der Schloßhof restauriert worden. Walter Rossow hatte vor fünfzehn Jahren im Zuge der Demokratisierung feudaler Reste das Grün des Bürgerschloßplatzes in das Schloß hineingezogen. Als wir den Auftrag bekamen, den Schloßplatz zu renovieren, hat der Denkmalrat des Regierungspräsidiums, ein Gremium, das politisch keine Verantwortung, aber Einfluß hat, beschlossen, daß er zu restaurieren sei wie zu Königs Zeiten, als dort Soldaten exerziert und paradiert haben. Es dauerte kein Jahr, dann standen die mit ihrer Nacht- und Nebel- und Fackelfeier wieder in dem Raum und haben genau dasselbe gemacht – auf ihre Art –, wie früher des Königs Soldaten. Das ist für mich ein Zeichen, ein Schulbeispiel dafür, daß nicht nur Funktionen Formen produzieren, sondern auch Formen, wenn sie in einer geschichtlich-gesellschaftlich anderen Situation entstanden sind, ihre Funktion restaurieren und deshalb restaurativ sind.

P: Sie setzen jetzt bestimmte Formen mit bestimmten Inhalten gleich, als ob diese Verbindung unlöslich wäre. Ich bin nicht der Meinung, daß jede gerade Straße, wenn sie nur einige Länge hat, gleich eine entsprechende totalitäre Assoziation mit sich bringen muß.

B: Dann müssen Sie sich wirklich einmal mit der Feldtheorie beschäftigen. Es ist völlig unstrittig, daß die Assoziationen dahin laufen: geschlossene Formen = Feudalsystem; diffuse Formen = pluralistische Gesellschaft. Lange Gerade liegt in der Nähe von Krieg und Tod. Quadrat liegt in der Nähe von Staat und Macht. Der alte Nierentisch lag in der Nähe von Individuum und Offenheit – das ist völlig unstrittig, das können Sie nicht bestreiten.

P: Ich hoffe, Herr Behnisch, Sie werden jetzt nicht Nierentische produzieren?

B: Doch, ich bin wieder dran, die Nierentische zu produzieren. Und ich bin der Meinung, daß die Architektur der fünfziger Jahre, die das produziert hat, tatsächlich offen war und frei war, und daß unsere Architektur heute wieder die Zwänge über die Menschen stülpt im Namen einer sogenannten Kunst, die wir eigentlich nie wieder haben wollten.

P: Die Zwänge sind nicht fest an Formen gebunden, Herr Behnisch, die werden in den Köpfen produziert. Ich kann mir gut vorstellen, daß für Menschen – und ich gehöre auch noch zu dieser Generation –, für die sich diese Verbindung aus den Erfahrungen in der Nazizeit hergestellt hat, ein solcher Formenapparat unerträglich ist. Aber es gibt auch Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, und ich glaube nicht, daß man ohne weiteres diese Gleichsetzung ...

B: Na gut, sagen Sie mir eine totale Regierungsform, die nicht Achsen gemacht hat, gerade, geschlossene Körper. Nennen Sie mir eine aus der Geschichte, Sie sind Historiker!

P: Die Planung für Washington hat mit großen Achsen gearbeitet, und die Formen des feudalen Barock benutzt für die Architektur der demokratischen Reform ...

B: Sie sagen es anders herum. Nennen Sie eine totale Regierungsform, die nicht das Zeug produziert hat, sondern die freie Form produziert hat!

P: Wenn Sie die Verbindung von Form und Inhalt für unauflösbar halten, dann muß auch das umgekehrte Argument gelten eine Gesellschaft benutzt Formen aus einem anderen Zusammenhang, löscht die alten Bedeutungen und stellt neue Bedeutungen her.

B: Sie weichen aus.

Ungers (aus dem Publikum): Der Faschismus war eine Blut- und Boden-Ideologie, und die Formen der Blut- und Boden-Ideologie waren viel stärker als die Formen, die Sie erwähnen.

B: Herr Ungers, sehen Sie sich doch einmal die Achsen in Berlin an, die der Faschismus geplant hat! Ich habe nicht gefragt, ob die Nazis auch etwas anderes produziert haben, ich habe gesagt: Nennen Sie mir eine totalitäre Staatsform, die nicht Achsen ...

P: Herr Behnisch, die NS-Architektur hat mit und auf sehr vielen verschiedenen Ebenen operiert. Sie hat die offizielle Staatsarchitektur gehabt, die so vorgegangen ist, wie Sie esgesagt haben. Sie hat aber auch mit ganz anderen Formen gearbeitet, die beispielsweise auf regionale Dinge Bezug genommen haben. Das können Sie an jeder Autobahnraststätte und an jedem Jugendheim aus der Nazizeit sehen. Da ist sehr raffiniert versucht worden, die verschiedenen Ansprüche, die verschiedenen Erwartungen zu erfüllen.

B: Verschiedene Strömungen sind im Faschismus kulminiert. Die haben den Riecher gehabt, das alles aufzupacken. Aber das Totalitäre ist nicht in diesen kleinen Landgaragen zu finden, sondern in den Achsen und den Aufmarschplätzen, ganz eindeutig. So ein Staat hat eben verschiedene Aspekte gehabt, nicht nur den einen.

Ungers: Überlegen Sie einmal, wo die Folklore hergekommen ist! Es gibt kein totalitäres System, das nicht die Folklore, nicht den Populismus auf die Fahne geschrieben hat als Programm; kein einziges System. Ich halte die Frage des Populismus, Herr Behnisch, für viel schwieriger. Denn im Namen des Volkes ist noch nie Kunst gemacht worden, aber im Namen des Volkes ist einiges passiert.

B: Ich rede ja auch nicht im Namen des Volkes. Das Volk ist ein genauso totalitärer Begriffwie der Staat. Das Volk ist ein totalitärer Begriff, der Staat ist totalitär, alles was mit das und der anfängt, hat Totalität schon in sich.

P: Es lebe die Architektur!

II

P: Herr Ungers, wenn ich mit einem dicken Kompliment anfangen wollte, dann könnte ich sagen, daß Sie international zu den bekanntesten deutschen Architekten gehören, vielleicht sogar der bekannteste sind zusammen mit Frei Otto, dem Architekten des Leichtbaus. Wenn ich das Gegenteil tun wollte, dann könnte ich sagen, daß Sie zehn oder fünfzehn Jahre lang zu den Architekten gehört haben, die möglicherweise die wenigsten Aufträge hatten. Diese Karriere ist also in einem merkwürdigen Auf und Ab verlaufen. Bis in die sechziger Jahre hinein waren Sie ein Architekt, der eine ganze Menge bauen konnte, wenn auch nicht die ganz großen Brocken, die im deutschen Wirtschaftswunder zu vergeben waren. Danach kam diese lange Pause, und heute scheint es so zu sein, als ob die Aufträge geradezu über Sie hereinbrächen. Ich möchtejetzt nicht auf die biographischen Umstände zu sprechen kommen, die dahinter stecken können. Sie sind eine ganze Zeit in Amerika an der Cornell Universität in Ithaca gewesen. Darum geht es mir jetzt nicht, sondern um die Frage, was am Werk ist es gewesen, das zu diesen ups and downs geführt hat?

U: Das ist eine persönliche Frage, die ich Ihnen auch gerne beantworten möchte. Ich bin, wie Sie wissen, seit 1950 in Köln. Ich bin auch gleich in das Bauen hineingegangen, also gleich in die Praxis. Ich habe nie in einem Büro gearbeitet und habe sofort, nachdem ich fertig war an der Hochschule, angefangen zu bauen, weil das für mich ein so starker Wunsch war, daß ich glaubte, man lernt am besten, wenn man mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert wird. Und der ganze Prozeß während der fünfziger Jahre, in dem ich versuchte, mich im Gebäude darzustellen, war eigentlich ein Prozeß der Konfrontation mit eigenen Fehlern. Es war aber auch in gewisser Weise ein Prozeß gegen die glatten Kisten, gegen das technologische Bauen der fünfziger Jahre. Diese Dinge wurden von mir aufgeschrieben in einem Manifest, in dem Haus in der Belvederestraße, in dem wir immer noch wohnen (siehe Bauwelt 8/1960, Seite 213). Insofern ist eine Kontinuität geblieben. Wir sind nicht aus diesem Ding weggegangen, obwohl wir lange Zeit in Amerika waren, obwohl wir lange Zeit in Berlin waren. Wir sind immer hier geblieben, auch das hat eine bestimmte Bedeutung. Und zwar war es die Kontinuität des Ortes, die für uns, für meine Frau und für mich und für alle, die da gearbeitet haben, sehr wichtig war. Ich habe mehrmals versucht, mich von dem Platz zu trennen, wo ich meine eigenen Fehler gebaut habe, wo ich mein eigenes Manifest gebaut habe, meine eigene Theorie. Und diejenigen von Ihnen, die gebaut haben, wissen, wie schwierig es ist, mit den eigenen Fehlern zu leben. Ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, daß sie einen bestimmten Charme hekommen haben.

P: Es ist immer noch besser, Sie leben mit ihren Fehlern, als daß es andere tun müßten.

U: Es ist vielleicht ganz gut, wenn man erlebt, was es heißt, daß nicht immer alle Entscheidungen richtig sein können. Was uns interessierte an diesem Ort, war – wenn man so will – die Banalität oder die Alltäglichkeit des Ortes. Es war nicht nur eine sozial sehr durchmischte Gegend, sie war architektonisch sehr durchmischt. Wir haben uns mit diesem Haus an die Ecke in die Reihe hineingestellt, um einfach zu begreifen, was wir dann in dem Manifest mit genius loci bezeichneten.

P: Sie meinen das Manifest, das Sie zusammen mit Reinhard Gieselmann verfaßt haben (Bauwelt Fundamente Band 1, Seite 158).

U: Es ist erst einmal der Sinn für den Ort, für den Platz, auf dem man baut. Aber dann nicht einfach diesen Platz nach den bestehenden Gesetzen oder Vorschriften zu erfüllen, sondern ihn architektonisch zu überhöhen. Es war immer, auch in den späteren Jahren, der Versuch der Poetisierung des Ortes, die Poesie in dem Ort zu entdecken und sie in der Architektur weiterzuführen. Natürlich war es eine Überhöhung, nicht ein antagonistisches Statement gegen den Platz. Wir hättenja mit Glas bauen können, das haben wir nicht getan. Es gab ja Ziegel, wir hätten andere Dächer machen können. Es war für uns nie eine Ideologie: spitzes Dach oder steiles Dach ...

P: An Ihrem Haus haben Sie übrigens beides.

U: Es war für mich keine Ideologie, wie es heutzutage oft proklamiert wird, demokratische Architektur mit offenem Raum zu bauen oder geschlossene Architektur als totalitäre Architektur auf der anderen Seite. Das, meine ich, sind Dinge, die man eigentlich am Ende des 20. Jahrhunderts überwinden müßte, das sind Antagonismen aus dem 19. Jahrhundert.

P: Was Sie gesagt haben von der Überhöhung des Ortes, von der Akzentuierung des Ortes, das ist mir an Ihrem Haus ohne weiteres deutlich. Danach sind aber eine ganze Reihe von anderen Entwürfen gekommen, wo Sie, für mich jedenfalls, nicht mit dieser Strategie, den Ort zu charakterisieren, gearbeitet haben, wo Sie zu Großformen gegriffen haben, wo die abstrakten und geometrischen Formen eine Rolle gespielt haben. Sie sind dann in Projekte hineingeraten – ich denke an den Berliner Ruhwald-Wettbewerb, an das Märkische Viertel natürlich –, wo es sehr schwer war, einen Ort zu charakterisieren, weil ja so gut wie kein Ort da war oder jedenfalls sehr wenig an Charakteristischem für einen Ort. Kann es nicht sein, daß dieser – in Bonn nennt man es: – Karriereknick mit einer Änderung in Ihrem architektonischen Repertoire etwas zu tun gehabt hat?

U: Ich kann es nicht genau beantworten. Natürlich hat es für mich einen anderen Maßstab gegeben, als ich nach Berlin kam. Natürlich hat es ganz andere Maßstäbe für alle von uns gegeben, die zu meiner Generation gehören, als wir Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre mit der Frage des Massenwohnungsbaus konfrontiert wurden. Ich kam also aus einem Wohnungsbau, der maximal ISO bis 200 Wohnungen baute; das war auch gestalterisch und vom ganzen ökonomischen Ablauf her zu verkraften. Wir wurden plötzlich in Berlin mit Wohnungsbauten konfrontiert, die lagen bei 1500 bis 2000 Einheiten, in einem solchen Ausmaß und einer so kurzen Zeit. Und hinzu kam die theoretische Auseinandersetzung mit der Frage der Urbanität durch Dichte, wir alle kennen diese Diskussion. Es gibt da sehr viele Fehlinterpretationen, und wir haben auch sehr viele Dinge getan, die sicherlich nicht ganz richtig waren, und zwar aus mangelnder Vorbereitung. Ich hatte ja nie Architektur auf der grünen Wiese gemacht, ich fand sie immer schlecht. Vielleicht wäre ich ein ganz schlechter Architekt, wenn ich Architektur auf der grünen Wiese hätte machen müssen, weil ich nicht weiß, wie man das tut.

P: Ich glaube, alle Architekten sind schlechter, wenn sie Architektur auf der grünen Wiese machen müßten.

U: Das war aber die Philosophie der fünfziger Jahre, man muß erst einmal ein freies Grundstück haben, und dann wurde angefangen zu bauen.

P: Kontinuum von Ort und Zeit, Akzentuierung des Ortes – wir kommen jetzt wieder auf einen Punkt, der schon im Gespräch mit Herrn Behnisch eine Rolle gespielt hat, auf das Verhältnis zur Geschichte, auf Ihr Verhältnis zur Geschichte. Sie sind ein Architekt, der sich sehr viel mit Architekturgeschiche befaßt hat. Worin besteht jetzt der Unterschied zu vielen Ihrer anderen Kollegen, die sich ja auch mit dem Einfügen in einen geschichtlich gegebenen Rahmen beschäftigen? Ich habe das Gefühl, das geschieht bei Ihnen mit sehr viel mehr Selbstgefühl und auch mit einer gewissen Distanz zu dem, was vorhanden ist.

U: Man muß von vornherein zweierlei unterscheiden: Was ich unter Geschichte verstehe, ist die geschichtliche Prägung eines bestimmten Ortes, nicht Geschichte als Kunstgeschichte oder Stilgeschichte. Und das scheint mir wirklich eine Diskussion zu sein, die bei einigen meiner Kollegen sehr hochgespielt wird. Es werden Stile kopiert oder Übernommenn, fortgesetzt und wieder angewandt. Damit wird versucht, eine geschichtliche Kontinuität herzustellen. Mir geht es nicht um eine Stilgeschichte der Architektur. Es geht mir auch nicht darum, die Höhepunkte herauszugreifen und sie quasi als Sammelobjekte auf einen Ort zu versammeln, um damit meine humanistische Bildung nachzuweisen. Mir geht es um die Geschichte eines ganz spezifischen Ortes. Die Geschichte kann zum Teil banal, sie kann zum Teil alltäglich sein, es geht um die Fortsetzung eines geprägten Ortes. In der Zeitung sah ich zufällig einen Text von Ingeborg Bachmann, und sie sagt, sie kann nur an einem Ort leben, wo etwas gewesen ist. Es geht mir um das, was an dem Ort gewesen ist, unabhängig von – sagen wir – der kunsthistorischen Qualität. Ich habe geschichtliche Elemente aufgenommen aus dem Ort, der vielleicht gar keine geschichtliche Qualität hatte im Sinne der Kunstgeschichte oder der Stilgeschichte, um damit den Ort in die Kontinuität eines Weiterlebens hineinzustellen. Ich kann also nur etwas tun an einem Ort, wo etwas gewesen ist. Wenn wir ernsthaft die Dinge betreiben, dann tun wir alle eigentlich etwas, was an einem Ort gewesen ist. Nun ist natürlich klar, daß die Interpretation dieses Ortes im höchsten Maße individuell ist. Natürlich haben Sie ein anderes Empfinden gegenüber einem Ort oder der Poesie eines Orte, als ich es habe oder irgendein anderer. Insofern ist das, was ich in den Ort unter Umständen hineininterpretiere oder aus dem Ort als Überhöhung herausnehme, im höchsten Grade eine individuelle Interpretation. Die kann man mir aber nicht zum Vorwurf machen. Denn das ist mein Recht als Gestalter, meine Interpretation dieses Ortes zu geben.

P: So wie Sie es jetzt eben sagen, Herr Ungers, klingt es eigentlich, als ob Sie aus jeder jeweiligen Situation Ihre Anregungen nehmen und versuchen, sie weiterzuentwikkein. Mir scheint aber ein anderer Punkt ebenso wichtig oder noch wichtiger bei Ihrer Arbeit zu sein: Nämlich das Entwickeln von Typen, also von Formen, die durch die Geschichte hindurch zeit- und ortsunabhängig sich entwickelt haben, Typen wie die Villa, das Atriumhaus, die Kolonnade. Liegt da nicht ein gewisser Widerspruch?

U: Das ist ein sehr komplizierter Prozeß. Das eine ist das Entdecken der Poesie; das ist wie jede künstlerische Tätigkeit ein Bewußtmachen über das Entdecken. Andererseits muß man, um Geschichte zu entdecken, die auf die Architektur bezogen ist an einem Ort, sich gewisser Themen oder Ideen bedienen, damit man sie überhaupt entdecken kann. Ein Ort ist im Grunde genommen banal. Wie wollen Sie ihn strukturieren, wie wollen Sie ihn durch ein Bewußtsein geistig und von Ihrer möglichen Phantasieausprägung her strukturieren? Indem Sie aus diesem Ort heraus Bilder quasi idealisieren, mit denen Sie dann wieder zurückgehen in den Ort und ihn verändern. Das heißt, Sie werden zunächst einmal einen Ort daraufhin analysieren, welche Idealbilder sind mehr oder weniger verdeckt im Ort enthalten, wie können diese Idealbilder zunächst einmal bewußt gemacht werden und wie kann dann mit diesem Bewußtsein die Gestaltung des Ortes verändert werden. Es kann ja sein, daß irgendwo zwei Säulen stehen, die unter Umständen eine Arkade vorschlagen. Das heißt, nun werden Sie über das Bild der Arkade oder über das Bild einer Grundidee zurückgehen können in die Realität, um wiederum die Realität zu verändern.

P: Das kommt mir fast vor wie Goethes Definition der Idee, jetzt nicht die Idee der Urpflanze, auch nicht die Idee eines Urbaues, aber doch wenigstens die Idee bestimmter architektonischer zeitüberdauernder Formen, die für Sie dann zu einer Art Erkenntnisinstrument geworden sind?

U: In etwa ja. Meines Erachtens wäre es richtig, eine Ideengeschichte der Architektur zu schreiben. Dann wird man feststellen: Es gibt bestimmte Ideen, eine unbegrenzte Zahl von Ideen, die unabhängig von Stilen, von Zeitepochen, von sozialen Ereignissen, von Kriegen oder Nicht-Kriegen existieren. Natürlich sucht man als Architekt nach diesen Ideen, die den Dingen zugrunde liegen. Es hat keinen Sinn, wenn wir Häuser bauen, die keine Idee haben. Das können die Bautechniker viel besser, das kann die Bauindustrie viel richtiger. Die produziert das Ding zusammen, und zwar schneller, besser, billiger, und da regnet es auch nicht durch. Aber es geht doch einfach darum, daß man sich bemühen muß, dem Haus eine Idee zu geben, sonst ist unsere Tätigkeit eigentlich sinnlos. Oder noch besser ein Thema. Da gibt es nun zwei Künste, die Musik und die Architekur, die sich bemühen müssen um das Thema. Nicht, weil Architektur gefrorene Musik ist, das halte ich für ziemlichen Unsinn. Aber sie bildet nicht ab. Die Malerei bildet ab, die Plastik kann abbilden, die Fotografie, selbst die Literatur kann beschreiben, die Architektur kann weder beschreiben noch abbilden, sie muß sich das Thema setzen, sie kriegt es nicht umsonst geliefert. Und das ist die Auseinandersetzung, die Setzung des Themas. Und die ist schwierig, und darum geht es eigentlich bei der Sache. Sie können sie auch damit bezeichnen, indem Sie wie Karl Popper beispielsweise die Idee gleichsetzen mit einer Hypothese. Ich sehe meine Aufgabe als Architekt darin, Ideen zu setzen und Hypothesen aufzustellen, die dann widerlegt werden können, die unter Umständen auch als Idee sich nicht durchhalten lassen, wenn all die anderen Faktoren der Wirtschaft, der Benutzung usw. dazukommen.

P: Ich finde, es ist ein radikales Statement, das Sie abgeben. Für Sie wäre also das Hauptthema der Architektur die Architektur?

U: Und das ist auch gemeint mit der Rationalen Architektur. Die Architektur ist immer als eine Funktion von etwas behandelt worden, besonders im 20. Jahrhundert. Sie hat dadurch ihre eigene Sprache, ihre Eigenständigkeit verloren. Aber die Funktion der Architektur könnte ja die Architektur sein, und meines Erachtens sollte sie es sein. Das ist gemeint mit dem Rationalismus, wenn ich das hier sagen darf, soweit ich selbst da irgendwo immer mit eingeordnet werde. Es ist die Rationalisierung der Architektur selbst gemeint, des Themas und der Idee der Architektur, und es ist nicht damit gemeint, daß wir harte Linien zeichnen. Wir zeichnen nicht harte Linien, oder ich zeichne sie jedenfalls nicht, weil sie als Graphik verkauft werden können bei Leo Castelli in New York, sondern ich zeichne sie, weil sie eine Idee ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Ich könnte natürlich auch die kleinen Bäumchen und Männchen und die Hündchen und all das davor zeichnen. Aber es würde damit unter Umständen das Sujet, das Ambiente, wichtiger werden als die Idee, um die ich mich bemühe.

P: Herr Ungers, Sie haben bisher – wie mir scheint – von Architektur als einer Sprache gesprochen, aber dabei mehr den syntaktischen Aspekt der Sprache behandelt und nicht die semantische Seite, also den Aussagewert, die Aussagekraft einer solchen Architektur, die aus der Architektur lebt. Es gibt von Ihnen Entwürfe, die bestimmte Emotionen ausstrahlen. Ich denke beispielsweise an den Entwurf, den Sie für das Wallraf-Richartz-M useum in Köln gemacht haben, wo man sich – ich glaube, der Vergleich stammt sogar von Ihnen – an Bilder von De Chirico erinnert fühlen kann: eine Platzfolge, die zugleich die Architektur selber ist, eine Achse, die ins Leere hinausgeht, eine Architektur, die sicherlich Gefühle des Unbehagens hervorrufen kann, vielleicht auch will. (Bauwelt 11 1978, Seite 26) Darf Architektur alles sagen, was sie sagen kann?

U: Das führt mich zu der Frage der Sprache, des Ausdrucks von Architektur, der breiten Möglichkeiten der Aussage und damit des Offnens von Architektur. Unsere Sprache ist so flach geworden, daß wir beispielsweise nur von Eingang sprechen. Wenn wir also mit einem Bauherrn oder mit uns selber reden, wenn wir zeichnen, reden wir von Eingang. Nun wissen wir, Eingang kann eine Tür sein, es kann ein Tor sein, es kann ein Portal sein. Eingang hat viele Aspekte. Eine Tür hat einen ganz anderen Charakter als ein Portal: ein Portal ist festlich, eine Tür ist einfach und simpel, sie erfüllt nur den Zweck. Das Portal erfüllt zwar auch einen Zweck, aber einen ganz anderen. Da gibt es doch große Möglichkeiten, wenn man anfängt, über die Unterschiede nachzudenken. Um auf das Wallraf-Richartz-Museum zu kommen – wo ich polemisch aufgehängt werde, indem man sagt, das ist die Treppe ins Nichts: natürlich habe ich das selbst gesagt; man kann es aber nicht aus dem Zusammenhang herausnehmen – wenn man meine Auffassung kennt über die morphologische Entwicklung, über das, was ich eben Sprache nannte, über die Poetisierung des Ortes, dann weiß man, wenn man so denkt in der Morphologie, daß ein geschlossener Platz vielleicht zu einem Platz führt, der sich beginnt aufzulösen, zu einem Platz, der nur noch in den Kanten gezeichnet wird und schließlich zu einem Platz, der ins Unendliche führt. Das sind doch Ideen, die ich zwar nicht direkt und unmittelbar ausdrücken kann, die ich aber selbst mit architektonischen Mitteln zeigen kann. Es geht eine Treppe zum Rhein hinunter, und damit ist die Kontinuität von Platzfolgen gegeben, die aber auch benutzt werden kann, indem ich am Rhein sitze, indem ich die Schiffe betrachte, indem da ein Ort ist, wo unter Umständen etwas angeboten wird, wo Lebendigkeit stattfinden kann. Von der architektonischen Idee her führt die Treppe in den unendlichen Raum, der sich fortsetzt in ein quasi-Nichts. Auch Bruno Taut hat in der "Alpinen Architektur" von dem Raum des Nichts gesprochen, und keiner hat ihn daraufhin polemisch angemacht. Wir alle haben uns lange daran gewöhnt, daß nichts mehr benannt werden soll: Architektur soll nicht mehr Architektur heißen, ein Platz soll nicht mehr Platz heißen. Wir wollen immer in den Zwischentönen bleiben. Nun wäre es doch vielleicht denkbar, daß man einmal einen ganz klaren Platz macht, daß man wieder einmal das Gefühl hat, es gibt einen deutlichen Platz. Es werden die Ecken nicht abgepflanzt, es werden nicht die Grenzen verwischt, sie werden deutlich gezeigt, wie sie sind, um Bewußtsein hervorzurufen. In diesem Statement, da gebe ich Ihnen gerne recht, liegt natürlich ein gewisser Grad von Provokation. Das müssen Siejedem Künstler zugestehen, und wenn ich mich so bezeichne, tue ich esjetzt ganz bewußt, weil ich weiß, auch das kann Polemik hervorrufen. Den Betrachter so provozieren, wie ein Genet es beispielsweise in seinem Buch fertigbringt, aus einem Kohlentrimmer, der aus dem Dreckkasten kommt, einen Mann zu machen, der einen schwarzen Mantel trägt, wo Schweiß zu Perlen auf dem Mantel wird. Das heißt, Situationen so weit zu verändern und auf das Bewußtsein so stark wirken zu lassen, daß selbst diejenigen, die dann nicht in der Lage sind, in einem Platz einen Platz zu sehen, sondern immer noch den Kohlentrimmer mit dem dreckigen Anzug, zur Reaktion aufgerufen sind. Ich meine, dann wäre das genau das, was erreicht werden sollte, die Reaktion auf die Dinge. Lesen Sie Genet! Genet wollte auch nicht ein Krimineller sein, ein Ausgeflippter, den man beim Händchen nehmen muß und wieder in die Gesellschaft zurückführt, sondern er war ganz bewußt das, was er war. Ein Platz will auch ganz bewußt einmal ein Platz sein und nicht nur eine Halbheit und nicht nur nivelliert und nicht nur angeglichen. Und es will auch einmal Architektur ganz bewußt nur Architektur sein. Die Bernini-Kolonnaden am Petersplatz und das Kapitol von Michelangelo als totalitäre Architektur abzuhandeln, das zeigt doch deutlich den geistigen Verfall. Nichts will mehr das sein, was es ist, es ist nichts mehr das, was es sein möchte.

P: Das ist mir doch eine sehr interessante Formulierung, daß zwei Architekten die Dinge das sein lassen wollen, was sie sind, und darüber zu so konträren Meinungen kommen. Herr Ungers, Sie haben sich vorhin vorsichtig, aber deutlich abgesetzt von Richtungen der Architektur, die frei mit den Zitaten spielen, ohne daß dort diese Beziehung auf den Ort, von der Sie ausgehen, gegeben wäre. Nun kann ich mich auch an Entwürfe von Oswald Mathias Ungers erinnern, bei denen Zitate eine große Rolle spielen. Bei einem Entwurfskolloquium des Internationalen Design-Zentrum in Berlin, wo es um Fassaden für Kreuzberg ging, haben Sie ganz große Konsolen als Balkons an die Wände geklebt und eine große dicke Säule, die mittlerweile durch viele Architektenprojekte geht, aber auch vor Ihnen schon ...

U: Nein, es war die erste freistehende Säule, außer Palladio ...

P: Gut, aber jedenfalls war auch das ein Beleg für ironisches Zitieren. Hatten Sie das als ernsthaften Entwurf gedacht oder war es eine Lockerungsübung für die Phantasie?

U: Ich bin nie dahintergekommen, warum Adolf Loos eine Säule für die Chicago Tribune gemacht hat ...

P: Aber hier sind Sie ja nun der Urheber.

U: Das weiß ich. Ich habe aber nur eine Erklärung, daß bei ihm eine gewisse Freude an der Ironie mit dabei war, eine Freude an der Provokation. Und natürlich auch Freude daran, was ein poetisches, ein künstlerisches Mittel ist, zu verfremden: Dinge aus dem Kontext zu nehmen. Das ist auch von Brecht gemacht worden, das haben die Surrealisten getan. Und damit werden Spannungen erzeugt. Ein Element, das in dieser Straße ist, wird herausgenommen und verfremdet, indem man es in der Proportion verändert und gleichzeitig auch seinen Sinn verändert, indem es zum Aufzugschacht wird. Das sind künstlerische Mittel: Teile herauszunehmen und in ihrer Proportion zu verändern.

P: Wobei Sie Gefahr laufen, daß diese Dinge, die Sie als künstlerische Mittel benutzen und mit denen sie bestimmte Assoziationen verbinden, von anderen, also beispielsweise von den Kreuzberger Mietern, sicherlich nicht so gesehen werden?

U: Vielleicht freuen die sich, wenn sie statt eines banalen Aufzugschachts eine Säule stehen hätten.

P: Herr Ungers, Sie haben des öfteren den Namen Palladio genannt. Sicherlich wäre es für Ihr Geschichtsverständnis aufschlußreich zu hören, welches waren andere historisch wichtige Figuren für Sie.

U: Villa Adriana bei Tivoli, weil sie ein Universum des Geistes darstellt. Sie ist nicht nur eine Kollektion von Architekturstücken gewesen, die der Kaiser Hadrian gesammelt hat, sondern in ihr wollte er die geistige Welt in einem Mini-Universum versammeln, eine enzyklopädische Idee. Diese enzyklopädische Idee finden Sie dann weiter bei Schinkel mit seiner Idee einer Akropolis, die eigentlich eine Akropolis für Berlin war. Schinkel hat ja auch nicht das Pantheon genommen und in sein neues Museum am Lustgarten hineingebaut, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist oder weil er sich der Geschichtsbücher bedienen wollte wie einer meiner berühmten Kollegen aus London, der dann wie ein Connaisseur durch die Geschichte geht, sondern er hat den PantheonRaum darstellen wollen als ein Symbol für das Universum. In dem Universum hat er nicht die Götter, sondern die Philosophen und Dichter versammelt. Gleichzeitig hat er damit einen Ort bezeichnet, der ein Universum der damals bekannten Welt war. Das ist eine humanistische Idee, nicht Antagonismus, sondern Ausgleich, Angleichung, Verständnis der verschiedenen Kulturen. Da gibt es dieses wunderbare Bild mit der Terrasse von Schloß Glienicke mit der Galerie, der Arkade, dem Plateau, wo das Schiff ablegt und fährt dann in die Welt hinaus, wie das Raumschiff, das andere Sterne entdekken will – damals waren die Maßstäbe noch etwas kleiner – und Verständnis wecken will. Schinkels Glienicke war mein Textbuch der Architektur. Ich habe in Glienicke Architektur gelernt, wenn man so will. Sie können durch Glienicke laufen und sehen gar nichts, Sie können durch Glienicke gehen und das Leben wird poetisch. Und dann würde ich auch meinen, daß solche Ideen bei Ledoux vorhanden sind, Häuser für einen Köhler zu machen, die wie ein Meiler aussehen. Und Aalto hat mich viel beeinflußt im Denken und in der Art, wie er mit einem Ort umgeht. Lassen Sie mich noch etwas anderes anfügen. Ich habe vorhin kurz Popper erwähnt, mit seinem Buch von der Hypothese und dem Widerlegen der Conjection und Reputation. Es muß ja Kreation am Anfang stehen, meines Erachtens – wenn ich sage "muß", dann beziehe ich das auf mich –, damit eine Reaktion stattfinden kann. Sie müssen ja zunächst einmal die Gestalt schaffen, auf die reagiert werden kann. Und wenn dann die Reputation, dieses Zurückweisen, dazukommt, und das ist ein in der Wissenschaft ganz bewährtes Prinzip, das auch auf die Kunst zutreffen kann, dann werden Sie Ihre zunächst gemachte Hypothese, Ihre zunächst gemachte Gestalt, Ihr zuerst gefundenes Thema variieren müssen. Aber das Individuum kann reagieren, und das ist die Aufgabe des Architekten, daß wir die Gestalt zunächst erst einmal setzen müssen, damit dieser Prozeß beginnen kann. Sie können ja nicht als der "human engineer" – human engineering wird an den amerikanischen Universitäten gelehrt – herausfinden, was die Leute wollen, und dann werden sie engineered, nein, Sie müssen die Gestalt setzen, damit Sie den anderen ernst nehmen als denjenigen, der reagiert, ablehnt, weiter mitdenkt, anregt oder das Ganze einfach nur von sich weist. Und da haben wir das Individuum mit drin, und das ist die soziale Aufgabe des Architekten, denn er ist ja dafür angetreten, die Gestalt zu setzen.

Behnisch (aus dem Publikum): Vielleicht darf ich versuchen, den Unterschied, wie ich ihn sehe, herauszuarbeiten. Ich versuche nicht, Gestalt zu setzen, sondern den Ort zu suchen und das zu suchen, was da von sich aus zur Welt kommen will. Und ich möchte da nicht zu hart eingreifen. Ein Begriff wie Hof oder Halle ist mir schon zu angewandt. Ich meine, daß da vielleicht Menschen die Chance haben sollen, sich zu treffen, und deshalb liegt mir viel daran, das zu ermöglichen, und zwar um ihnen vier Wände zu bauen, nicht um den Typus Hof zu bauen. Wenn ich von Dämonen gesprochen habe: Die Dämonen setzen heute Gestalt, wo sie wollen. Die setzen die Fabrik-Gestalt, sie setzen alle möglichen Gestalten. Aber da, wo wir die Macht und den Einfluß haben, sollten wir nicht aufgezwungene Gestalten wiederholen. Sondern wir sollten den Zwang wegnehmen und mehr Luft geben. Selbst auf die Gefahr hin, daß es diffuser wird.

U: Herr Behnisch, ich würde Ihnen gern Recht geben, wenn Gestalt-Setzen etwas Absolutes bedeutete. Das bedeutet es aber in meinem Sprachgebrauch nicht, sondern daß Gestalt gesetzt wird im Sinne Poppers, als Hypothese, als Thema. Es muß ja zunächst einmal, um überhaupt eine Diskussion in Gang zu bringen, etwas gesetzt werden, und dann erst kann man ablehnen. N atürlich mache ich mir, bildlich gesprochen, die Finger schmutzig, indem ich Gestalt setze. Aber wer weiß, wie ich arbeite, der weiß auch, wie die Verwandlungen und Veränderungen einsetzen, sobald andere Ebenen dazukommen. Nur den anderen Weg, den Weg der human engineers, man hält sich außen vor und sieht dann, wo das hingeht, diesen Weg halte ich für mich nicht für gangbar.

Behnisch: Ich weiß nicht, ob Sie Goethes Italienische Reise gelesen haben, wie er nach Oberitalien einfällt, wie die Italiener ihm erscheinen, das lustige Völkchen, das immer tanzt und Wein trinkt. Und je weiter er nach dem Süden kommt, um so vorsichtiger wird er. Und als er in Rom einzieht, schreibt er in einem Brief an Charlotte von Stein: "Jetzt will ich erst einmal schön stille sein und warten, was sich in mir bildet." Auf diese Art und Weise würde ich gern Architektur machen.

0 Kommentare