Alles verstehen, was geschieht

Fritz-Haller-Archivschau im Schweizerischen Architekturmuseum

Text: Kaps, Vera, Stuttgart

Alles verstehen, was geschieht

Fritz-Haller-Archivschau im Schweizerischen Architekturmuseum

Text: Kaps, Vera, Stuttgart

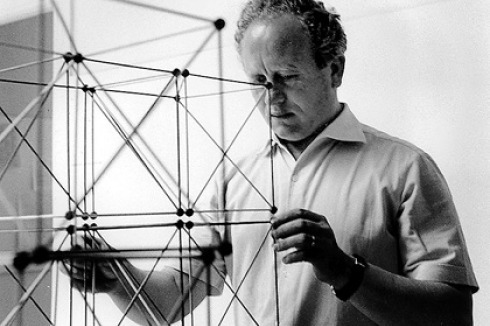

Ein Mann kniet vor einem makellosen Modell. Den rechten Arm hat er zwischen die fragilen Träger in das Innere des achsensymmetrischen Raumtragwerks gestreckt. Ein in sich gekehrtes Lächeln auf dem Gesicht, schenkt er der Kamera keine Aufmerksamkeit. Dieses Foto widerspiegelt eine Begeisterung für Konstruktion und Systeme, die Fritz Haller (1924–2012) sein ganzes Leben begleitete.

Sein Schaffen reicht von Schul-, Wohn- und Industriebauten über die Baukasten- und Installationssysteme MINI, MIDI, MAXI und das Möbelbausystem USM Haller bis hin zu Entwürfen für globale Stadtutopien, der Erforschung digitaler Planungswerkzeuge und einer Studie zum Leben in einer Raumkapsel. Das Schweizerische Architekturmuseum (S AM) dokumentiert Hallers Œuvre erstmals in Form einer Archivschau, ermöglicht durch Leihgaben des Instituts für Geschichte und Theorie der ETH Zürich, das Hallers Nachlass aufbewahrt. Wer die Ausstellung gesehen hat, wird Fritz Haller nicht länger auf sein omnipräsentes Möbelsystem reduzieren.

Mit Schulbauten begann 1949 die Karriere des gelernten Hochbauzeichners als selbständiger Architekt in seiner Heimatstadt Solothurn; bis 1968 führte Fritz Haller das Büro gemeinsam mit seinem als Bauleiter tätigen Vater Bruno. Die Kuratoren Hubertus Adam, Direktor des S AM, und Georg Vrachliotis, Professor für Architekturtheorie am Karlsruher Institut für Technologie, widmen dieser ersten Schaffensphase einen eigenen Raum. Sie ordnen Hallers Frühwerk in die Ära der Bildungsreform in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Neben Plänen für Schulbauten sind Entwurfszeichnungen für das Mobiliar der Primarschule Wasgenring in Basel von 1959 und des Schulhauses Wildbach in Solothurn von 1953 zu sehen. Haller war der Überzeugung, dass Schulmöbel genauso wie der Schulbau den Bildungs- und Erziehungsmethoden angepasst werden müssten. So konzipierte er Tische und Stühle als flexibel verschiebbare Möbelstücke.

Dieser Flexibilitätsanspruch liegt auch Hallers späteren Entwürfen für die Stahlbausysteme MINI, MIDI und MAXI zugrunde. In der Schau sind sie am Beispiel des Wohnhauses Schärer in Münsingen (1967), des SBB-Ausbildungszentrums in Löwenberg (1975–82) und der Produktionshalle von USM in Münsingen (1961–63) präsent. Die Bauten dokumentieren nicht zuletzt Hallers Wunsch nach einer sauberen Baustelle mit vorfabrizierten Stahlbauelementen und präziser Montagetechnik. Die Logik dieser Systeme überträgt er gemeinsam mit Paul Schärer 1964 auf die Entwürfe für das Möbelbausystem USM Haller – längst eine Ikone des Schweizer Designs und seit 2000 in der ständigen Sammlung des New Yorker MoMA. In der Schau findet der Besucher allerdings nicht die ohnehin bekannten Möbelexponate, stattdessen kann er Artikel mit Titeln wie „Das durchsichtige Büro“ oder „Mobile Möbel und ihre Auswirkungen“ lesen und so erfahren, dass die ersten USM-Möbelserien in einer Kombination aus Holz und Metall gefertigt wurden.

Ganz im Gegensatz zu Fritz Hallers stringentem und systematisierendem Naturell eröffnen die Kuratoren einen narrativen Zugang: Mit Skizzen, Entwurfszeichnungen und Fotos, Zeitzeugenbeiträgen, Rezensionen und Korrespondenzen erarbeitet sich der Besucher seinen eigenen Weg durch Hallers reichhaltig dokumentiertes Schaffen, das in Tischvitrinen ausgebreitet ist; an den Wänden: hand- und CAD-gefertigte Planzeichnungen und Fotos zu Hallers Bauten. Video- und Hörbeiträge wie seine Antrittsvorlesung an der Technischen Hochschule Karlsruhe zur „Totalen Stadt“ von 1978 ergänzen die visuellen Exponate. Diese Querverweise zwischen den Bauten und Hallers Forschungsarbeit als Leiter des Instituts für Industrielle Bauproduktion an der TH Karlsruhe (1977–92) und als Gastprofessor an der University of Southern California in Los Angeles (1966–71) bei Konrad Wachsmann vervollständigen den Überblick über seine Vision von der Industrialisierung des Bauens.

Seiner Zeit voraus, entwickelte Fritz Haller Ideen zur infrastrukturellen Vernetzung und für städtische Kommunikationssysteme, die er in den Büchern zur „Totalen Stadt“ dokumentierte. Inspiriert durch die erste Mondlandung, hielt er in Karlsruhe das Seminar „Space Colony“ über Arbeits- und Wohnsiedlungen im Weltraum ab und entwickelte das digitale Planungswerkzeug Armilla/EDV zur Verknüpfung von Informatik und industriellem Bauen.

In der Schau wird auch offenbar, dass dieser unorthodoxe Architekt nicht auf breiten Zuspruch bei seinen Schweizer Zeitgenossen stieß. Und er beabsichtigte dies wohl auch nicht. „Jeder Mensch hat die Chance, Kunstwerke zu erzeugen“, so Haller 1997. „Ich habe das Bauen gewählt, um mich selbst und alles, was geschieht, zu verstehen.“

0 Kommentare