Futurium in Berlin

Kann man unsere ungewisse Zukunft in eine Gebäudeform packen? Sicher nicht. Das Futurium bietet aber Überraschungen und ist ein kleiner Lichtblick am Berliner Spreebogen.

Text: Redecke, Sebastian, Berlin

-

Das Gebäude der Architekten Richter Musikowski steht etwas zurückgesetzt neben dem Bundesministerium für Bildung und Forschung von Heinle, Wischer und Partner.

Foto: Schnepp Renou

Das Gebäude der Architekten Richter Musikowski steht etwas zurückgesetzt neben dem Bundesministerium für Bildung und Forschung von Heinle, Wischer und Partner.

Foto: Schnepp Renou

-

Blick von Süden über die Spree mit Neubau und Vorplatz. Links das Bürogebäude HumboldtHafen1 von KSP Jürgen Engel.

Foto: Schnepp Renou

Blick von Süden über die Spree mit Neubau und Vorplatz. Links das Bürogebäude HumboldtHafen1 von KSP Jürgen Engel.

Foto: Schnepp Renou

-

Der Spreebogen mit dem Futurium auf dem letzten freien Grundstück. Im Vordergrund die Charité, rechts der Hauptbahnhof.

Abb.: Architekten

Der Spreebogen mit dem Futurium auf dem letzten freien Grundstück. Im Vordergrund die Charité, rechts der Hauptbahnhof.

Abb.: Architekten

-

Die Westfassade. Im mittleren Teil heben sich die Fenster der Bürotrakte in den Zwischengeschossen hervor.

Foto: Architekten

Die Westfassade. Im mittleren Teil heben sich die Fenster der Bürotrakte in den Zwischengeschossen hervor.

Foto: Architekten

-

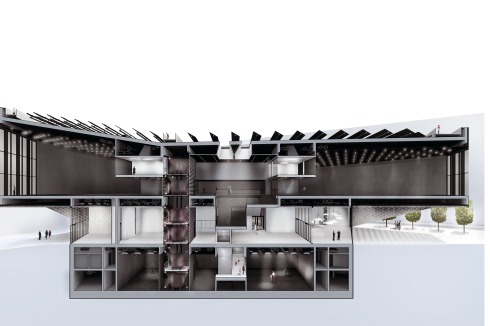

Schnitt durch das Gebäude

Abb.: Richter Musikwoski

Schnitt durch das Gebäude

Abb.: Richter Musikwoski

-

Im Foyer hebt sich die offene Treppe zur Ausstellungshalle im 1. OG hervor. Infotresen und Garderobe zeigen sich in mattem Grün.

Foto: Schnepp Renou

Im Foyer hebt sich die offene Treppe zur Ausstellungshalle im 1. OG hervor. Infotresen und Garderobe zeigen sich in mattem Grün.

Foto: Schnepp Renou

-

Veranstaltungsbereich, der sich durch mobile Trennwände unterteilen lässt.

Foto: Schnepp Renou

Veranstaltungsbereich, der sich durch mobile Trennwände unterteilen lässt.

Foto: Schnepp Renou

-

Der Aussellungsbereich im Obergeschoss ist dunkel gehalten.

Foto: Schnepp Renou

Der Aussellungsbereich im Obergeschoss ist dunkel gehalten.

Foto: Schnepp Renou

-

Man konzentriert sich auf die großen Schaufenster im Süden und Norden.

Foto: Schnepp Renou

Man konzentriert sich auf die großen Schaufenster im Süden und Norden.

Foto: Schnepp Renou

-

Die Wendeltreppe führt zu einer der gläsernen Brücken.

Foto: Schnepp Renou

Die Wendeltreppe führt zu einer der gläsernen Brücken.

Foto: Schnepp Renou

-

Blick in die teilweise gläserne Aufzugskabine mit Punktraster.

Foto: Schnepp Renou

Blick in die teilweise gläserne Aufzugskabine mit Punktraster.

Foto: Schnepp Renou

-

Das Futurium Lab im Untergeschoss mit einer Fläche von 600 m2. Die Wände bestehen aus eingefärbtem Sichtbeton. Das Deckenraster bilden 126 Leuchtschirme.

Foto: Schnepp Renou

Das Futurium Lab im Untergeschoss mit einer Fläche von 600 m2. Die Wände bestehen aus eingefärbtem Sichtbeton. Das Deckenraster bilden 126 Leuchtschirme.

Foto: Schnepp Renou

-

Das Treppenhaus führt zum Skywalk.

Foto: Schnepp Renou

Das Treppenhaus führt zum Skywalk.

Foto: Schnepp Renou

-

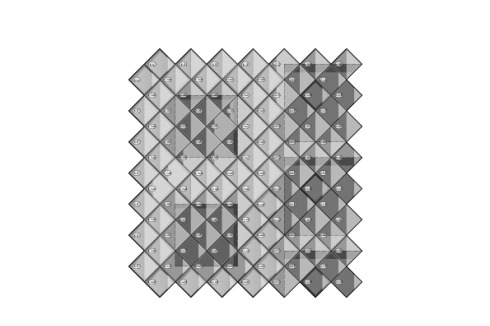

Details der 8000 Kassettenelemente der Fassaden.

Foto: Architekten

Details der 8000 Kassettenelemente der Fassaden.

Foto: Architekten

-

Jede Kassette ist 1 x 1 m groß und besteht aus gefalteten Metall-Reflektoren bzw. keramisch bedrucktem Gussglas.

Foto: Architekten

Jede Kassette ist 1 x 1 m groß und besteht aus gefalteten Metall-Reflektoren bzw. keramisch bedrucktem Gussglas.

Foto: Architekten

Mit dem „Futurium“, eine sonderbare Wortschöpfung, hat man sich zum Ziel gesetzt, „eine Ausstellung mit lebendigen Szenarien, ein Mitmachlabor zum Ausprobieren und ein interdisziplinäres Veranstaltungsforum als Ort des Dialogs“ zu schaffen. Wie dies alles aussehen soll, ist noch nicht definiert. Eine Firma für Innenraum-Inszenierungen ist zwar beauftragt, die Eröffnung der Ausstellung plant man aber erst für 2019. Finanziert wird das Haus der Zukunft vom Ministerium für Bildung und Forschung gleich nebenan, dazu von Wissenschaftssorganisationen wie die Helmholtz-Gemeinschaft oder Deutsche Akademie der Technikwissenschaften – und von Konzernen wie Bayer oder Siemens.

Wie soll die Architektur zum Thema Zukunft aussehen? Diese Frage stellten sich die Teilnehmer des 2011 ausgelobten Wettbewerbs. Gewonnen hatte damals das junge Büro Richter Musikowski. Bei der Betrachtung des nun fertigen und zurzeit wunderbar leeren Gebäudes sollte man sich von der Zukunft einfach lösen, denn zum Glück wurde von den Architekten erst gar nicht versucht, Innovation oder zukunftsweisende Ideen baulich zu interpretieren, Ideen, die dann schnell altern und nicht mehr ernst genommen werden. Das Gebäude ist in sich stimmig und hat vor allem innenräumlich Qualtäten als Ausstellungs- und Veranstaltungsort. Die Feinheiten liegen in der Konzeption vieler baulicher Details.

Das Futurium liegt zentral am Regierungsviertel zwischen Spree und Stadtbahn. Die Architekten gliedern ihr Haus in drei Teile. Die Erdgeschossebene ist als Foyer und offene Passage zu sehen. Dazu gehört die einladende Geste auf der Süd- wie Nordseite mit den zwei großzügigen Eingangsbereichen, die mit bis zu 18 Meter auskragenden Vorbauten überspannt werden. Nach dem Eintritt liegt auf der Ostseite des fünfeckigen Gebäudes der fünfeckige Veranstaltungsaal, der in kleine Säle mit ungewöhnlichen Zuschnitten unterteilbar ist. Die Mitte des Futuriums bilden das offene Treppenhaus mit Oberlicht und der Aufzugsblock. Damit wird den Besuchern signalisiert, dass das Obergeschoss den eigentlichen Ausstellungsbereich beherbergt – eine durchgehende, rund 3000 Quadratmeter einnehmende Halle mit geneigter Decke. Während unten viel Licht und helle Farben vorherrschen, ist das Obergeschoss dunkel ausgestaltet, und der Besucher orientiert sich unmittelbar zu den zwei gewaltigen Panoramafenstern. Beim Wettbewerb waren diese großen Schaufenster zusätzlich als Projektionsflächen gedacht gewesen. Die geneigte Decke, mit Leuchtbändern versehen, ergibt sich aus der leicht skulpturalen Form des Gebäudes. Die Architekten sprechen von einer „schmetterlingsförmigen Auffaltung“, eine Entwurfsidee, die das Haus nach Norden und Süden anhebt. In die Ausstellungshalle sind zwei gläserne „Kommunikationsbrücken“ eingeschoben. Die vordere Brücke wird auch über eine Wendeltreppe erreicht.

Der dritte Teil des Gebäudes ist ein weiterer Ausstellungsbereich. Er liegt im Untergeschoss und nennt sich Futurium Lab mit einem anderen Ambiente: eine Blackbox als „Labor“ mit dunkel eingefärbtem und nachbearbeiteten Sichtbeton, schwarzem Gussasphalt und einem eindrucksvollen Deckenraster aus 126 Leuchtschirmen.

Die Gebäudeform mit geneigtem Dach führte dazu, dass auf dem Dach die Idee eines Skywalks entstand. Zunächst war dort nur ein Wartungsgang vorgesehen. Mit diesem Weg bekommt der Futurium-Rundgang, nach dem Aufstieg über eine separate Treppe, einen unerwarteten Abschluss. Die Besucher auf dem Dach erleben hautnah die solaren Energiekollektoren, die als „solares Meer“ eine gewisse Ästhetik ausstrahlen, aber weder spektakulär noch zukunftsweisend sind. Immerhin sorgt die Anlage für die Energieversorgung des Hauses. Interessanter für die Besucher ist der weite Blick. Gelungen sind viele Details der Ausgestaltung. Vor allem die Unterdecken, gepaart mit ausgefeilter Lichtinszenierung. Im Vortragssaal ist es eine leicht wie aus Papier gefertigt wirkende „Wolken“-Decke, die die Architekten mit kleiner Lochstruktur gestalteten. Die Akustikpaneele wurden mit Muster versehen. Die Raster-Fenster der Fassade mit kaum sichtbar eingefügten Fluchttüren haben eine eigene Ästhetik und sorgen für schöne Schattenbildungen.

Hinter den kleinen runden Glasflächen am zentralen Aufzugsblock, der auch als gebäudehoher Energiespeicher fungiert, ist beleuchtetes Paraffin sichtbar, das zur Kühlung des Gebäudes eingesetzt wird. Eine schöne Idee, die aber nicht den Eindruck erweckt, dass hier Wegweisendes entwickelt wurde. Jan Musikowski nennt es ein „kleines pädagogisches Ding“. Außen prägen neben den Panoramafenstern die Kassettenelemente der einheitlichen Hülle das Gebäude. Die Elemente bestehen entweder aus unterschiedlich gefalteten Edelstahlreflektoren oder aus bedrucktem Gussglas, die das Licht je nach Tages- und Jahreszeit unterschiedlich reflektieren. Die zwei 28 Meter breiten Öffnungen der Panoramafenster zum Kanzleramt und zur Charité waren konstruktiv schwierig zu bewerkstelligen.

Das Obergeschoss soll in drei Denkräume gegliedert werden, die sich mit „zentralen Zukunftsdimensionen“ befassen: Unserem künftigen Verhältnis zur Technik, zur Natur und zu uns selbst. Es bleibt zu hoffen, dass man sich von dieser Zukunfts-Dauerausstellung wieder trennt und der Raum mit seinen Panoramafenstern weiter so zu erleben ist, ohne interaktive Inszenierungen. Dafür sollte das Futurium Lab ausreichen. Das Obergeschoss könnte dann temporäre Ausstellungen zum Thema aufnehmen. Mehr braucht es nicht, um an die Zukunft zu glauben.

x

Bauwelt Newsletter

Immer freitags erscheint der Bauwelt-Newsletter mit dem Wichtigsten der Woche: Lesen Sie, worum es in der neuen Ausgabe geht. Außerdem:

- » aktuelle Stellenangebote

- » exklusive Online-Beiträge, Interviews und Bildstrecken

- » Wettbewerbsauslobungen

- » Termine

- » Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit wieder kündbar.

Beispiele, Hinweise: Datenschutz, Analyse, Widerruf