Wir müssen nachdenken!

Kurator Carlo Ratti ist sich sicher: Natürliche, künstliche und Schwarm-Intelligenz können Lösungen aufzeigen für das Planen und Bauen unter den Bedingungen des Klimawandels. So ambitioniert der Ansatz und so klar das Ziel – die Hauptausstellung der 19. Architekturbiennale könnte in ihrer schieren Größe überfordern.

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

Wir müssen nachdenken!

Kurator Carlo Ratti ist sich sicher: Natürliche, künstliche und Schwarm-Intelligenz können Lösungen aufzeigen für das Planen und Bauen unter den Bedingungen des Klimawandels. So ambitioniert der Ansatz und so klar das Ziel – die Hauptausstellung der 19. Architekturbiennale könnte in ihrer schieren Größe überfordern.

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

„Intelligens: Natural. Artificial. Collective.“ Die Hauptausstellung der Architekturbiennale Venedig unternimmt im Jahr 2025 eine Kraftanstrengung, in der Hoffnung, Wege für das Überleben im Klimawandel zu finden. Der Ansatz von Kurator Carlo Ratti ist global, interdisziplinär und kooperativ; es geht um den Blick in entlegene Flecken der Welt und dortige Baupraktiken ebenso wie in die Labore der Wissenschaftler, um die konstruktiven Prinzipien der Natur wie um die Potenziale Künstlicher Intelligenz. Einen Ausweg aber weist die Schau explizit zurück: Die Flucht ins All ist keine Alternative dazu, das Leben hier auf Erden zu sichern.

Ratti, Jahrgang 1971 und geboren in Turin, ist der erste Italiener in dieser Verantwortung seit der von Massimiliano Fuksas kuratierten Architektur-Biennale im Jahr 2000. In dieser Auswahl, wie hier und da zu vernehmen, ein Zeichen für die neue, nationalistisch-rechtspopulistische Kulturpolitik der Regierung Meloni zu sehen, ist gewagt: Zum einen wurde Ratti Ende 2023 noch vom damaligen Biennale-Direktor Roberto Cicutto nominiert, und dieser wiederum war 2020 von Dario Franceschini zum Biennale-Direktor berufen worden. Franceschini war seinerzeit Kultur- und Tourismus-Minister der Mitte-Links-Regierung Conte II und ist Mitgründer des sozialdemokratischen Partito Democratico. Cicuttos Nachfolger, der von den rechten „Fratelli“ berufene Biennale-Direktor Pietrangelo Buttafuoco, trat sein Amt erst im März 2024 an – der Neuausrichtung der italienischen Kulturpolitik wird sich mit Blick auf die Architekturbiennale also erst in der nächsten Runde auf den Zahn fühlen lassen. Zum anderen: Ratti, der in Turin und Paris studiert und im englischen Cambridge promoviert hat, führt sein Büro in Turin, London und New York und lehrt am Massachusetts Institute of Technology – seine Anfang April bekannt gegebene Wahl der US-amerikanischen Philosophin Donna Haraway und des italienischen Architekten und Designers Italo Rota als Trägerin und Träger eines Goldenen Löwen für das Lebenswerk spiegelt Rattis in beiden Ländern wurzelndes Schaffen salomonisch wider. Der „Neuen Rechten“ dürfte er aber auch damit eher als ein Vertreter der von Parteien dieses Spektrums üb-licherweise verabscheuten globalistischen Elite erscheinen. Sein Ansatz für die Hauptausstellung ist denn auch alles andere als eine nationale Nabelschau, auch wenn das Thema des Bauens im Klimawandel für Italien von größter Dringlichkeit ist.

Der in den letzten Jahren bereits zu gewinnende Eindruck, dass dieses Event hypertrophiert, indem es mit Blick auf die von ihm genutzten Veranstaltungs- und Ausstellungsformate ebenso wie inhaltlich und räumlich immer weiter ausgreift, treibt Ratti auf die Spitze. Beginnend mit dem sechswöchigen Open Call „Space for ideas“ im späten Frühling letzten Jahres, versammelt der Italiener nicht weniger als 750 Beitragende: Architektinnen und Ingenieure, Mathematiker und Klimaforscherinnen, Philosophinnen und Künstler, Autoren und Holzschnitzerinnen, Bäuerinnen und Modedesigner; länderübergreifend und aus allen Generationen: von der Berufsanfängerin bis zum hoch dekorierten Greis. Hinzu treten Institutionen aus aller Welt: COP 30 (die Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonferenz, die im November in Brasilien zusammentritt), C40 (das für den Klimaschutz wirkende Netzwerk von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von 40 Städten in der ganzen Welt) oder die Baukultur Allianz Davos. Die Botschaft dieses breit aufgestellten Teams ist dennoch unmissverständlich und lässt tatsächlich auf Erkenntnisgewinn hoffen ebenso wie auf einen Anstoß zur Veränderung von Architektur und Stadtentwicklung: Nur zusammen lässt sich der nötige Wandel meistern, lassen sich unser Planen und Bauen verändern. Oder, in den Worten des Kurators: Die Architektur muss so flexibel und dynamisch werden wie die Bedingungen, für die wir schon jetzt und mehr noch in der Zukunft entwerfen.

Zentrum der Hauptausstellung sind die Corderie, jene langgestreckten Hallen des Arsenale, in denen einst Taue für die venezianische Flot-te gefertigt wurden – der italienische Pavillon in den Giardini ist wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. Die Ausstellung dort wird sich den drei Kategorien von Intelligenz folgend gliedern: Die erste Sektion fragt nach den Lösungen der Natur, die zweite nach denen der AI, die dritte schließlich nach jenen verschiedener menschlicher Gemeinschaften. Das für den Titel verwendete lateinische Wort „gens“ erlaubt aber die Spekulation, dass der Fokus auf dem Verstand der Menschen liegen wird: Die Menschheit selbst muss ihre Erfindungsgabe nutzen, um sich den Veränderungen durch den Klimawandel anzupassen. Das Ausstellungsdesign obliegt dem Berliner Büro Sub von Niklas Bildstein Zaar und den Graphikdesignern Bänziger Hug und Kasper Florio, beide aus St. Gallen.

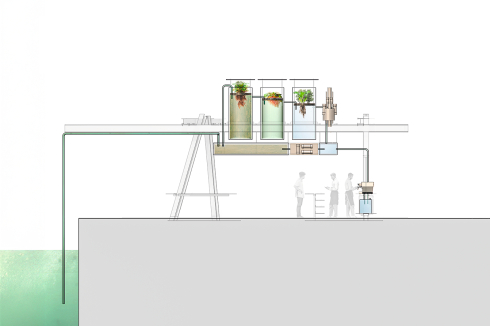

Ergänzt wird die Ausstellung in den Corderie von Installationen und Projekten im Stadtgebiet: „Venedig als lebendes Labor“, nennt es Ratti. Einen Besuchermagnet verspricht das Vorhaben von Diller Scofidio + Renfro mit Aaron Betsky, Natural Systems Utilities, SODAI und Davide Ol-dani. Die Gruppe will aus dem Wasser der Kanäle den besten Espresso Italiens zubereiten und damit beweisen, wie sich widrige Umweltverhältnisse alltagserlebbar in etwas Gutes umkehren lassen. Diller Scofidio + Renfro sind noch mit einem zweiten Projekt im Rahmen der die Hauptausstellung begleitenden Veranstaltungen und Ausstellungen vertreten, und zwar in Mestre, der modernen Schwesterstadt des touristifizierten Venedigs auf dem Festland. Dort kuratieren die New Yorker zusammen mit Brendan Cormier, Chefkurator am Londoner Victoria & Albert Museum, das Applied Arts Pavilion Special Project: „On Storage“ wird die Architektur der globalen Liefer- und Lagerketten in den Blick nehmen.

Hat man sich tatsächlich von Venedig losgerissen und den Weg ins raue Mestre gewagt, kann man dort noch ein weiteres, der Biennale angegliedertes Projekt besuchen: In der Polveriera austriaca, dem alten österreichischen Pulvermagazin, nehmen Nigel Coates und die AA das kontaminierte Areal im Stadtteil Marghera und am Ponte della Libertà mit der Ausstellung „Margherissima“ unter die Lupe.

Neben dem Espresso-Café widmet sich den Kanälen Venedigs auch ein Team aus Mitgliedern der Norman Foster Foundation, des Sportwagenherstellers Porsche, des französischen Bauunternehmens Empty + Bau und des britischen Windkraftanlagenherstellers Aerotrope. Sein Thema ist die nachhaltige, wasserbasierte Mobilität als Blaupause für künftige städtische Transportsysteme.

Und dann wird es eine ganze Reihe von Begleitveranstaltungen geben. An erster Stelle sei hier das zum zweiten Mal organisierte „College Architettura“ genannt, das die Ausstellung als eine Art Forschungslabor für eine nachhaltige Produkt- und Projektentwicklung bzw. -produktion unterstützen soll. 20.000 Euro stehen für die Umsetzung der erhofften acht Forschungsvorhaben zur Verfügung; sie sollen später im Jahr im Rahmen der Hauptausstellung präsentiert werden. Zweihundert Studierende und Berufsanfänger aus 49 Ländern haben sich dafür angemeldet – man darf gespannt sein, ob ihnen die Einreiseschwierigkeiten erspart bleiben, von denen Teilnehmende aus dem „globalen Süden“ der vergangenen Biennale berichteten.

0 Kommentare