Was ansteht

Ingolstadt, Leipzig, München, Kassel, Regensburg, Borkum, Bad Lobenstein, Berlin: Die Aufgaben, die es an den acht deutschen Standorten von Europan 17 zu bearbeiten gab, und die Lösungen, die die 21 ausgezeichneten jungen Teams aus Spanien, Italien, Mexiko, Österreich und Deutschland anboten – lassen sie Rückschlüsse darauf zu, welche Planungsstrategien uns in den kommenden Jahren erwarten?

Text: Friedrich, Jan, Berlin

-

Ingolstadt

Preis

Matti Drechsel, Maria Fröhlich-Kulik, Atidh Jonas Langbein, München

Ingolstadt

Preis

Matti Drechsel, Maria Fröhlich-Kulik, Atidh Jonas Langbein, München

-

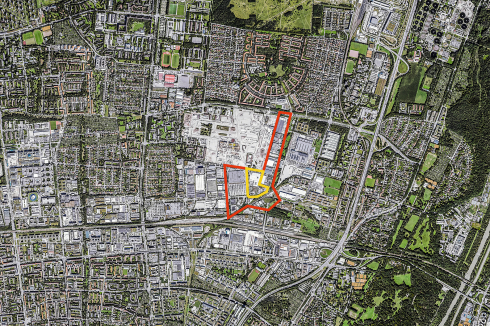

Preis Ein schwierig zugeschnittenes Grundstück rund um den „Audi-Kreisel“ war Wettbewerbsareal in Ingolstadt. Die Frage, wie mit dem dominanten Verkehrsbauwerk umzugehen sei, beantwortet die Preisträgerarbeit mit: wegnehmen!

Abb.: Verfasser

Preis Ein schwierig zugeschnittenes Grundstück rund um den „Audi-Kreisel“ war Wettbewerbsareal in Ingolstadt. Die Frage, wie mit dem dominanten Verkehrsbauwerk umzugehen sei, beantwortet die Preisträgerarbeit mit: wegnehmen!

Abb.: Verfasser

-

Leipzig

Preis

Franziska Michl, Leonie

Kübert, Maria Sophie Kimm, Leipzig

Anerkennung

Fernando Nebot Gómez, Larena Dix, Wien

Anerkennung

Nikolai Werner, Daniel Alain-Pierre Branchereau, Moritz Scharwächter, Vassilissa Airaudo, Köln

Leipzig

Preis

Franziska Michl, Leonie

Kübert, Maria Sophie Kimm, Leipzig

Anerkennung

Fernando Nebot Gómez, Larena Dix, Wien

Anerkennung

Nikolai Werner, Daniel Alain-Pierre Branchereau, Moritz Scharwächter, Vassilissa Airaudo, Köln

-

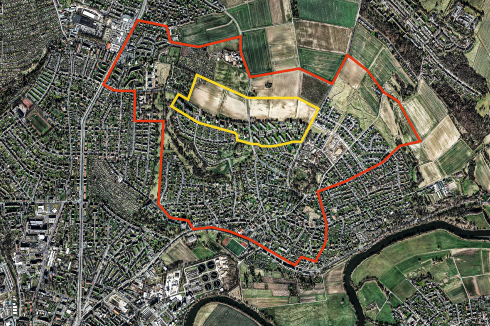

Preis Schritt für Schritt soll mit eher kleinen Eingriffen, Ergänzungen und Erweiterungen, die typologische und programmatische Vielfalt in Leipzig-Grünau vergrößert werden.

Abb.: Verfasser

Preis Schritt für Schritt soll mit eher kleinen Eingriffen, Ergänzungen und Erweiterungen, die typologische und programmatische Vielfalt in Leipzig-Grünau vergrößert werden.

Abb.: Verfasser

-

Anerkennung Fernando Nebot Gómez und Larena Dix schlagen vor, Grünau mit großen, kraftvollen Wohntypologien zu ergänzen. Auf bisher vernach-lässigten Freiflächen sollen (Nutz-)Gärten ange-legt werden (siehe auch Illustration auf Seite 20).

Abb.: Verfasser

Anerkennung Fernando Nebot Gómez und Larena Dix schlagen vor, Grünau mit großen, kraftvollen Wohntypologien zu ergänzen. Auf bisher vernach-lässigten Freiflächen sollen (Nutz-)Gärten ange-legt werden (siehe auch Illustration auf Seite 20).

Abb.: Verfasser

-

München

Preis

Benedikt Herz, Marta Fer-nández Cortés, Daniel Grenz, Anna-Maria Grimm, Karlsruhe

Anerkennung

Europa Frohwein, Laurence Zafaranchi, Luca Schulze, München

München

Preis

Benedikt Herz, Marta Fer-nández Cortés, Daniel Grenz, Anna-Maria Grimm, Karlsruhe

Anerkennung

Europa Frohwein, Laurence Zafaranchi, Luca Schulze, München

-

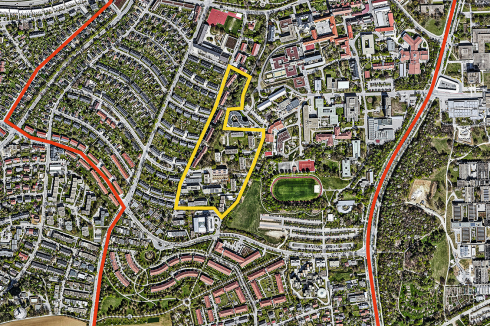

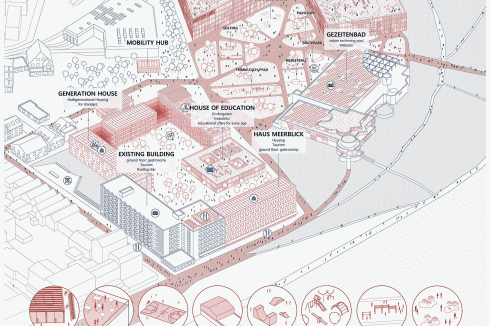

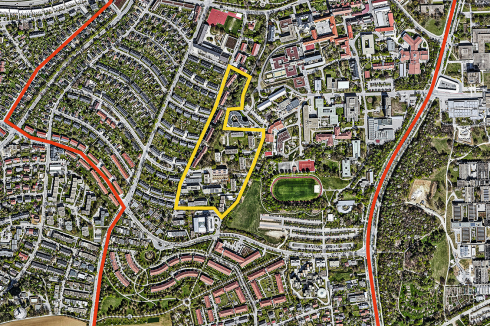

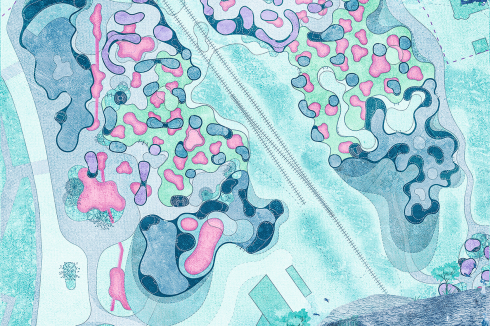

Preis Wer sich fragte, ob ein Gewerbegebiet wie der „Europark“ in München tatsächlich in einen komplexeren Ort zu transformieren sei, wird seine Zweifel angesichts des Preisträgerent- wurfs ablegen können.

Abb.: Verfasser

Preis Wer sich fragte, ob ein Gewerbegebiet wie der „Europark“ in München tatsächlich in einen komplexeren Ort zu transformieren sei, wird seine Zweifel angesichts des Preisträgerent- wurfs ablegen können.

Abb.: Verfasser

-

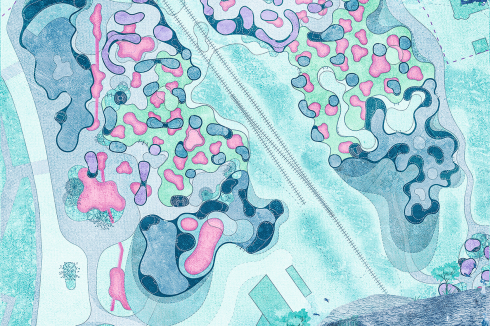

Anerkennung Aus der Idee, einige der Gewerbehallen zu erhalten, zu öffnen, umzunutzen und üppig zu begrünen, entwickeln die Verfasser überzeugende Bilder von ungewöhnlichen Stadträumen.

Abb.: Verfasser

Anerkennung Aus der Idee, einige der Gewerbehallen zu erhalten, zu öffnen, umzunutzen und üppig zu begrünen, entwickeln die Verfasser überzeugende Bilder von ungewöhnlichen Stadträumen.

Abb.: Verfasser

-

Kassel

Preis

Paul Raphael Schägner, Carolin Renno, Kim Finster, Düsseldorf

Kassel

Preis

Paul Raphael Schägner, Carolin Renno, Kim Finster, Düsseldorf

-

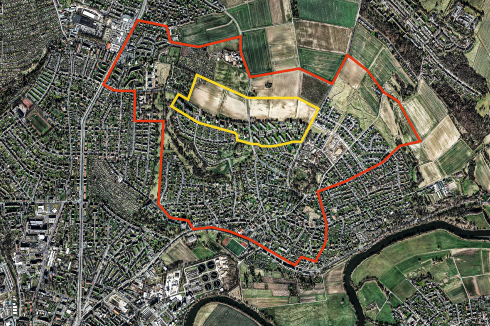

Preis Geschosswohnen im Grünen: Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche am Nordrand von Kassel-Wolfsanger soll zu einem Park aufgewertet werden, in den die fingerartige Struktur der neuen Wohnbebauung hineingreift.

Abb.: Verfasser

Preis Geschosswohnen im Grünen: Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche am Nordrand von Kassel-Wolfsanger soll zu einem Park aufgewertet werden, in den die fingerartige Struktur der neuen Wohnbebauung hineingreift.

Abb.: Verfasser

-

-

-

Regensburg

Preis

Felix Beck, Laura Moosmann, Simon Bässler, Frankfurt

Anerkennung

Taehwan Kim, Woohee Kim, Berlin

Lobende Erwähnung

Mattia Inselvini, Marcello Carpino, Federico Taverna, Mailand

RegensburgPreis

Felix Beck, Laura Moosmann, Simon Bässler, Frankfurt

Anerkennung

Taehwan Kim, Woohee Kim, Berlin

Lobende Erwähnung

Mattia Inselvini, Marcello Carpino, Federico Taverna, Mailand

-

Preis Der 60er-Jahre-Bestand des Wohnquartiers soll saniert und angepasst werden, die Verfas-ser sehen Platz für einige Neubauten, die zum Teil über Laubengänge mit den Altbauten zu Ensembles verbunden werden.

Abb.: Verfasser

Preis Der 60er-Jahre-Bestand des Wohnquartiers soll saniert und angepasst werden, die Verfas-ser sehen Platz für einige Neubauten, die zum Teil über Laubengänge mit den Altbauten zu Ensembles verbunden werden.

Abb.: Verfasser

-

Anerkennung Der Bedarf an neuen Wohnungen könne, so die Verfasser, weitgehend durch Aufstockung und Umbau gedeckt werden. Vor allem gelte es, die Freiräume im Quartier zu qualifizieren.

Abb.: Verfasser

Anerkennung Der Bedarf an neuen Wohnungen könne, so die Verfasser, weitgehend durch Aufstockung und Umbau gedeckt werden. Vor allem gelte es, die Freiräume im Quartier zu qualifizieren.

Abb.: Verfasser

-

Borkum

Preis

Fabian Klein, Tom Seeger, Ralf Hinrichs, Stuttgart

Lobende Erwähnung

Alejandro Goebels Muzquiz, Nicolas Jochum, Fabian Bomke, Bianca Belz, Köln

Lobende Erwähnung

Nina Reichert, Aachen

Borkum

Preis

Fabian Klein, Tom Seeger, Ralf Hinrichs, Stuttgart

Lobende Erwähnung

Alejandro Goebels Muzquiz, Nicolas Jochum, Fabian Bomke, Bianca Belz, Köln

Lobende Erwähnung

Nina Reichert, Aachen

-

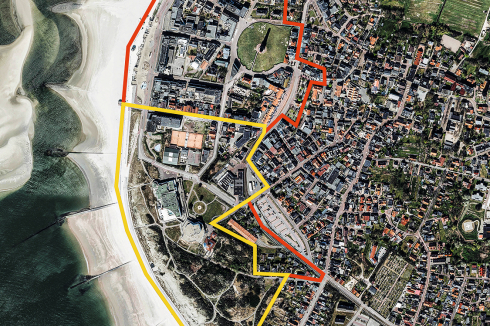

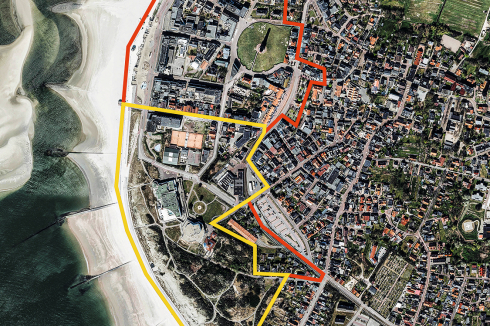

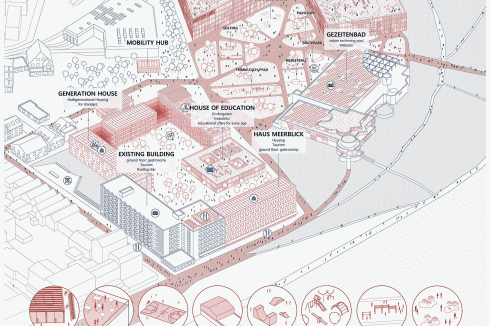

Preis Unter dem Motto „Re:duce Re:use Re:new“ schlagen die Verfasser den Teilrückbau des Kulturhauses und seine Einbindung in die Dünenlandschaft vor (oben) und zeigen, was sich mit dem Material des Rückbaus an Kleinarchitekturen wie Strandpavillons etc. konstruieren ließe.

Abb.: Verfasser

Preis Unter dem Motto „Re:duce Re:use Re:new“ schlagen die Verfasser den Teilrückbau des Kulturhauses und seine Einbindung in die Dünenlandschaft vor (oben) und zeigen, was sich mit dem Material des Rückbaus an Kleinarchitekturen wie Strandpavillons etc. konstruieren ließe.

Abb.: Verfasser

-

-

Lobende Erwähnung Für Borkumer Verhältnisse sind die Neubauten, die das Team aus Köln vorschlägt, ein ganzes Stadtviertel.

Abb.: Verfasser

Lobende Erwähnung Für Borkumer Verhältnisse sind die Neubauten, die das Team aus Köln vorschlägt, ein ganzes Stadtviertel.

Abb.: Verfasser

-

Bad Lobenstein

Anerkennung

Raquel Ruiz García, Violeta Ordóñez Manjón, Mónica Lamela Blázquez, Madrid

Anerkennung

Sebastian Plötner, Annerieke Busch, Lisa Heiderich, Marcel Andre Höhnlein, Pascal Florian Mänz, Jasmin

Micke, Marvin Schaller, Laura Wietschorke, Erfurt

Anerkennung

Erik Ludwig Schneider, Laura Chichowitz, Eloïse Greet P Desrumaux, Johanna Charlotte Stahmann, Berlin

Bad LobensteinAnerkennung

Raquel Ruiz García, Violeta Ordóñez Manjón, Mónica Lamela Blázquez, Madrid

Anerkennung

Sebastian Plötner, Annerieke Busch, Lisa Heiderich, Marcel Andre Höhnlein, Pascal Florian Mänz, Jasmin

Micke, Marvin Schaller, Laura Wietschorke, Erfurt

Anerkennung

Erik Ludwig Schneider, Laura Chichowitz, Eloïse Greet P Desrumaux, Johanna Charlotte Stahmann, Berlin

-

Anerkennung Einen künstlichen Berg, der sich vom Stadtteich über die Bahnlinie bis zum ehemaligen Steinbruch erstreckt, schlägt das Team aus Madrid für Bad Lobenstein vor. Der Berg soll verschiedene Nutzungen, u.a. die Therme, aufnehmen.

Abb.: Verfasser

Anerkennung Einen künstlichen Berg, der sich vom Stadtteich über die Bahnlinie bis zum ehemaligen Steinbruch erstreckt, schlägt das Team aus Madrid für Bad Lobenstein vor. Der Berg soll verschiedene Nutzungen, u.a. die Therme, aufnehmen.

Abb.: Verfasser

-

Berlin

Preis

Andrea Angelo Suardi, Ani Safaryan, Mexiko-Stadt

Anerkennung

Rolf Starke, Taisija Miloslavski, Jöran Steinmetzer, Cottbus

BerlinPreis

Andrea Angelo Suardi, Ani Safaryan, Mexiko-Stadt

Anerkennung

Rolf Starke, Taisija Miloslavski, Jöran Steinmetzer, Cottbus

-

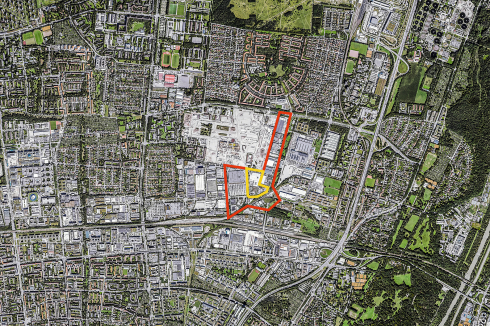

Preis Die Preisträger verstehen die Landschaft rund um das Karower Kreuz als wertvolle Ressource und wollen in einem App-unterstützten Beteiligungsprozess die unterschiedlichen Ansprüche und Vorstellungen aushandeln.

Abb.: Verfasser

Preis Die Preisträger verstehen die Landschaft rund um das Karower Kreuz als wertvolle Ressource und wollen in einem App-unterstützten Beteiligungsprozess die unterschiedlichen Ansprüche und Vorstellungen aushandeln.

Abb.: Verfasser

-

-

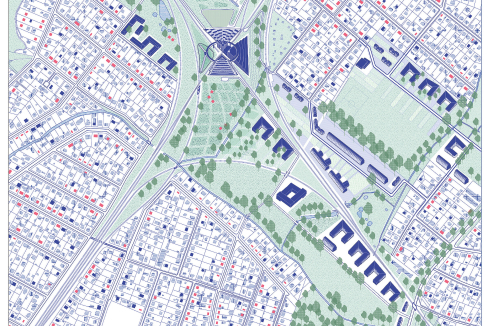

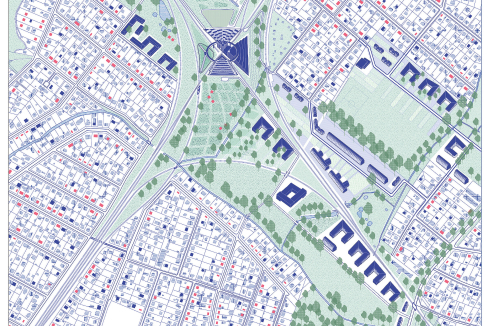

Anerkennung Die Gegenposition zum Preisträger: Die Verfasser schlagen, ausgehend vom neuen Regional- und S-Bahnhof, die Entwicklung eines hochverdichteten Stadtviertels vor.

Abb.: Verfasser

Anerkennung Die Gegenposition zum Preisträger: Die Verfasser schlagen, ausgehend vom neuen Regional- und S-Bahnhof, die Entwicklung eines hochverdichteten Stadtviertels vor.

Abb.: Verfasser

Was ansteht

Ingolstadt, Leipzig, München, Kassel, Regensburg, Borkum, Bad Lobenstein, Berlin: Die Aufgaben, die es an den acht deutschen Standorten von Europan 17 zu bearbeiten gab, und die Lösungen, die die 21 ausgezeichneten jungen Teams aus Spanien, Italien, Mexiko, Österreich und Deutschland anboten – lassen sie Rückschlüsse darauf zu, welche Planungsstrategien uns in den kommenden Jahren erwarten?

Text: Friedrich, Jan, Berlin

Es ist eine jener Aufgaben, die uns auf absehbare Zeit in Bewegung halten werden: Was tun mit den Hinterlassenschaften aus der Ära der autogerechten Stadt? Es ist bemerkenswert, dass es bei Europan 17 in Ingolstadt, der Audi-Stadt, darum ging, das Umfeld eines gigantischen Verkehrskreisels, der als „Audi-Kreisel“ bekannt ist, in einen „lebendigen, gemischten Stadtraum“ zu verwandeln. Eine entscheidende Frage mussten die Teilnehmer für sich klären: Was mit dem Kreisel anstellen? Ihn in eine neue Struktur integrieren? In irgendeiner Weise an ihn erinnern? Ihn vollständig entfernen?

Interessant ist: Entgegen der sonstigen Tendenz im gesamten Europan-17-Wettbewerb, eben nicht Tabula rasa zu machen, um etwas völlig Neues zu beginnen, wurde hier ein Entwurf mit dem ersten Preis ausgezeichnet, der genau das tut: den Kreisel spurlos beseitigen. Vielleicht gilt bei Straßenverkehrsbauten die Maxime „ne-ver demolish!“ (noch) nicht. Oder ergibt sie, wenn man detailliert auf eine Situation schaut, tatsächlich nicht immer Sinn?

Monostrukturen transformieren

Auf welche Weise ist es möglich, eine monostrukturell geprägte Großwohnsiedlung wie Leipzig-Grünau im Sinne einer lebendigen Stadt umzubauen? Um diese Frage zu diskutieren, sollten die dortigen Europan-Teilnehmer Ideen für das Quartierszentrums Jupiterstraße entwickeln. Lässt sich mit neuen (öffentlichen) Nutzungen und einem veränderten Wohnungsangebot dem Stadtteil eine neue Mitte geben? Auch mussten die Teams herausarbeiten, wel-che der bestehenden Bauten wie ehemalige Kaufhalle, Kulturhaus oder Ladenzeile sich erhalten und umnutzen lassen und an welchen Stellen das Viertel ergänzt und verdichtet werden muss, um die notwendige Schwungmasse für eine Quartiersmitte zu erzeugen.

Und schließlich eine ebenso überraschende wie faszinierende Frage, die eine mit einer An-erkennung ausgezeichnete Arbeit stellt: Muss man eine Großwohnsiedlung eigentlich im Duktus der modernistischen Stadt transformieren? Oder kann man auch andere, bildhafteren Bausteine ergänzen? Und noch dazu öffentliche Räume in (Nutz-)Gärten verwandeln?

In München galt es, eine ganz andere Ausprägung von Monostruktur zu transformieren: ein Gewerbe- und Fachmarktgebiet, wie es sie zu tausenden am Rand europäischer Städte gibt. Lässt sich ein solcher Ort mit neuen Nutzungen wie Bibliothek, Kulturhaus und Schule, Büros und Wohnungen tatsächlich in ein Stück Stadt umwandeln? Die Preisträgerarbeit, ein solider Städtebau, legt nahe, dass es möglich ist. Was sich darüber hinaus an atmosphärischer Dich-

te gewinnen ließe, wenn man etwa die bestehenden Shedhallen erhalten, aufbrechen, umnutzen und üppig begrünen würde, führt die mit einer Anerkennung ausgezeichnete Arbeit vor Augen.

Finger weg von der grünen Wiese?

Bauen am Stadtrand – auf einer Fläche, die bisher unbebaut war? Schwierig. Eigentlich sollte man davon aus vielerlei Gründen die Finger lassen. In Kassel im Stadtteil Wolfsanger ging es aber um genau diese Frage. Dort befindet sich eine der letzten Flächen im Eigentum der Stadt, die der städtischen Wohnungsgesellschaft zum Bau von Wohnungen überlassen werden könnte. Die Sorge in der Stadtplanung: Wenn man diese Fläche nicht für Geschosswohnungsbau nutzt, droht sie, weil der Druck auf die Politik derart groß ist, über kurz oder lang mit Einfamilienhäusern „vollzulaufen“, so wie auf allen bis vor kurzem nochunbebauten Grundstücken drumherum geschehen. Sieht man sich die Preisträgerarbeit mit der vorgeschlagenen fingerähnlichen Struktur für Geschosswohnen im Grünen an, könnte man auf die Idee kommen, dass es im Einzelfall doch möglich ist, am Stadtrand auf der grünen Wiese zu bauen. Und wie sieht es überhaupt mit der Biodiversität in einem zwischen den Gebäuden angelegten Park aus, im Vergleich zur Biodiversität auf dem bislang landwirtschaftlich genutzten Stück Erde?

Teil der Fragestellung in Kassel war es, zu überlegen, ob nicht zumindest ein Teil des gewünschten neuen Wohnraums auch durch Aufstockung und Nachverdichtung in der angrenzenden Wohnsiedlung aus den Sechzigerjahren zu schaffen wäre. Am Europan-Standort in Regensburg war genau das die Aufgabe: Qualifizierung und Ergänzung einer solchen Siedlung. Die mit einer Anerkennung bedachte Arbeit versucht sogar, das alles fast ohne Neubauten in und vor allem auf den Bestandsgebäuden zu rea-lisieren.

Fluch und Segen des Tourismus

Ein Spezialthema, das freilich eine Menge von Städten in Europa beschäftigt, stellte sich den Teilnehmern in Borkum und Bad Lobenstein: der Umgang mit den Anforderungen und Auswirkungen des Tourismus, der in den beiden mit jeweils knapp über 5000 Einwohnern kleinsten deutschen Europan-Standorten die wirtschaftliche Grundlage bildet. Die Nordseeinsel Borkum sieht sich vor der Situation, dass potenzielle Angestellte in der Hotellerie und Gastronomie keinen bezahlbaren Wohnraum auf der Insel finden, was zu einem inzwischen bedrohlichen Mangel an Personal geführt hat. Die Wettbewerbsteilnehmer sollten untersuchen, ob sich mit dem Bau von neuen Wohnungen das stadträumlich unglücklich zum Kurpark ausfransende Kurviertel arrondieren ließe, ob ein bisher als Parkplatz genutztes Gelände sich dafür eignen würde und wie mit dem in die Jahre gekommenen Kulturhaus aus den Siebzigern umgegangen werden kann. Die Bandbreite der vorgeschlagenen Lösungen reicht von der mit dem ersten Preis ausgezeichneten Idee, Teile des Kulturhauses rückzubauen und die weggenommenen Elemente für kleinere touristische Bauten wiederzuverwenden, bis hin zum Bau eines neuen Quartiers rund um dieses Kulturhaus (lobende Erwähnung).

Auch im thüringischen Kurort Bad Lobenstein fehlen Betten, dort allerdings nicht für Einheimische und Personal wie auf Borkum, sondern Betten für Gäste. Die Wettbewerbsteilnehmer sollten außerdem einen Klinikstandort definieren und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die Therme erweitern ließe. Letzterer Aufgabe hat sich vor allem eine der ausgezeichneten Arbeiten gewidmet, die eine in einen künstlichen Berg integrierte Thermenlandschaft illustriert. Der Eingriff erscheint nicht ganz angemessen für diesen Ort. Doch macht der Entwurf einmal mehr deutlich, dass es eben starke Bilder braucht, um Interesse an einem Projekt zu wecken, nicht nur in einem Wettbewerb, sondern vor allem auch im Anschluss, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen von dem Vorhaben zu überzeugen.

Prozesse oder Stadtteile entwerfen?

Nicht nur große Straßen können Barrieren sein (siehe Audi-Kreisel in Ingolstadt), sondern auch Bahnstrecken. Am Karower Kreuz im Nordosten-Berlins, sind es gleich zwei Bahnlinien, die sich kreuzen und in den Winkeln des Kreuzes vier schwierige Restflächen übriggelassen haben. Der geplante Bau eines Regional-und-S-Bahnhofs bietet die Chance, über eine verbindende Entwicklung der angrenzenden Stadtteile nachzudenken. Die Bandbreite der prämierten Ideen reichte von einer dichten, massiven Bebauung (Anerkennung) bis hin zum Preisträgervorschlag, die dortige Landschaft zunächst einmal als wertvolle Ressource zu betrachten und mit Unterstützung einer App in einen Aushandlungsprozess über die verschiedenen Ansprüche an eine Entwicklung an diesem Ort einzutreten.

0 Kommentare