Pflugscharen zu Städten

Architektonisch beeindruckend, fotografisch wunderschön: Eine Schau über Hannsjörg Voth und Ingrid Amslinger in Wuppertal

Text: Kasparek, David, Bonn

Pflugscharen zu Städten

Architektonisch beeindruckend, fotografisch wunderschön: Eine Schau über Hannsjörg Voth und Ingrid Amslinger in Wuppertal

Text: Kasparek, David, Bonn

Warum wir so ticken, wie wir ticken, zeigt sich schon daran, wie unsere Vorfahren und die anderer Kulturkreise Sternbilder interpretierten. Der Sternenzug des Orion etwa wird von manchen pazifischen Völkern als Schmetterling beschrieben, die Griechen der Antike sahen in ihm einen Krieger, dessen Schatten Homers Odyssee heimsuchte, für die alten Ägypter war es das Abbild des Gottes Osiris. Im Gilgamesch-Epos wird das Sternbild als gigantischer Kämpfer gelesen, der Keule schwingend einen angreifenden Stier abwehrt. Und die Germanen? Für sie war es ein Pflug. An sich nichts Negatives – lieber Ackerbau, als Krieg – es zeigt aber doch einen gewissen Pragmatismus.

Für den 1940 in Bad Harzburg geborenen Künstler Hannsjörg Voth ist das Sternbild des Orion der schlichte Ausdruck der kosmischen Zusammenhänge von Raum und Zeit. Voth hat zwischen 1997 und 2003 analog zu den sieben Hauptsternen des Orion sieben Beobachtungstürme aus Stampflehm in die marokkanische Wüste gebaut – gemeinsam mit einheimischen Handwerkern, nach traditionellen Fertigungsmethoden. Die Türme, je nach Größe und Lichtstärke ihrer Sterne unterschiedlich hoch und breit, kann man besteigen, von höhlenartigen Sitzmulden durch exakt berechnete und entsprechend ausgerichtete Sehschlitze die jeweiligen Sterne beobachten. Zwischen den Türmen zeichnen Lehmmauern die gedachten Linien zwischen den Sternen nach, kleinere Anbauten repräsentieren kleinere Sterne. Alles in allem ist das Architektur gewordene Astronomie, kosmischer Raum.

Für den 1940 in Bad Harzburg geborenen Künstler Hannsjörg Voth ist das Sternbild des Orion der schlichte Ausdruck der kosmischen Zusammenhänge von Raum und Zeit. Voth hat zwischen 1997 und 2003 analog zu den sieben Hauptsternen des Orion sieben Beobachtungstürme aus Stampflehm in die marokkanische Wüste gebaut – gemeinsam mit einheimischen Handwerkern, nach traditionellen Fertigungsmethoden. Die Türme, je nach Größe und Lichtstärke ihrer Sterne unterschiedlich hoch und breit, kann man besteigen, von höhlenartigen Sitzmulden durch exakt berechnete und entsprechend ausgerichtete Sehschlitze die jeweiligen Sterne beobachten. Zwischen den Türmen zeichnen Lehmmauern die gedachten Linien zwischen den Sternen nach, kleinere Anbauten repräsentieren kleinere Sterne. Alles in allem ist das Architektur gewordene Astronomie, kosmischer Raum.

Der Alman in der Wüste

Wie sehr der gelernte Zimmermann und ausgebildete Grafiker Hannsjörg Voth immer auch räumlich denkt, zeigt die aktuelle Ausstellung im Wuppertaler Von der Heydt-Museum. Im Zentrum stehen die großmaßstäblichen Projekte im Außenraum, mit denen Voth seit den 1970er Jahren von sich Reden macht und die seine Frau, Ingrid Amslinger, seitdem fotografisch begleitet. „Die Stadt des Orion“ ist nur eines von ihnen. Dazu kommen die „Goldene Spirale“ (1992–1997), „Himmelstreppe“ (1980–1985), „Boot aus Stein“ (1978–1981), „Reise ans Meer“ (1975–1978) und „Feldzeichen“ (1973–1975). Die Projekte, die sich teilweise im Bereich der Land-Art ansiedeln lassen, denen aber immer auch ein performativer Akt innewohnt, sind jeweils mit Modellen, Fotos und wunderbar akkuraten Zeichnungen präsentiert, in denen Voth Ansichten, Grundrisse und Perspektiven übereinanderlegt und frei zusammen collagiert.

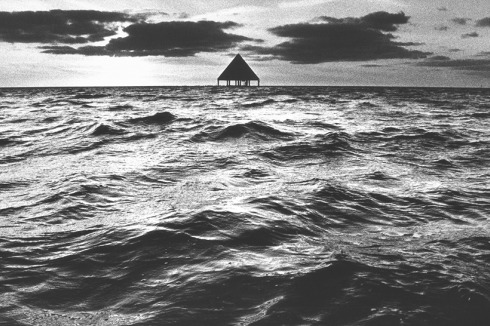

Vor allem die Fotos von Ingrid Amslinger sind dabei einen gesonderten Blick wert. Tatsächlich scheinen hier zwei Künstler nebeneinander zu arbeiten, die sich wechselseitig am Genre des anderen bereichern. Amslinger findet in Voths Werken dankbare Motive – ob unter der Sonne Marokkos, im Dunst des Rheins oder über den plätschernden Wellen des Ijsselmeers – und für Voth sind die Bilder herrliche Dokumente seiner eigenen Arbeit, die – all seinen Beteuerungen zum Trotz, es gehe in seiner Arbeit um die Realisierung einer Idee und nicht um den Erhalt eines Objekts – dennoch formvollendet schöne Dokumentationen sind. Ihre Relevanz erkennt er wiederum selbst an; künstlerisch ohnehin, aber auch für das eigene Schaffen.

Vor allem die Fotos von Ingrid Amslinger sind dabei einen gesonderten Blick wert. Tatsächlich scheinen hier zwei Künstler nebeneinander zu arbeiten, die sich wechselseitig am Genre des anderen bereichern. Amslinger findet in Voths Werken dankbare Motive – ob unter der Sonne Marokkos, im Dunst des Rheins oder über den plätschernden Wellen des Ijsselmeers – und für Voth sind die Bilder herrliche Dokumente seiner eigenen Arbeit, die – all seinen Beteuerungen zum Trotz, es gehe in seiner Arbeit um die Realisierung einer Idee und nicht um den Erhalt eines Objekts – dennoch formvollendet schöne Dokumentationen sind. Ihre Relevanz erkennt er wiederum selbst an; künstlerisch ohnehin, aber auch für das eigene Schaffen.

Präzise komponierte Fotografien

Die Bilder bestechen durch ein feines Gespür für den richtigen Moment. Nicht nur sind die Aufnahmen aus einiger Entfernung spektakulär komponierte Bildwerke, Amslinger findet immer wieder jene Augenblicke, die uns sofort als besonders einleuchten. Etwa, wenn Kamelhirten vor der Himmelstreppe vorbeiziehen, Arbeiter im Gleichtakt die Stampflehmwände fertigen, die bandagierten Fichtenstämme der „Feldzeichen“ von Freiwilligen aufgerichtet werden und doch nur wenige Wochen später von Unbekannten gefällt im Schlamm östlich von München liegen, oder die verbundene Figur auf der „Reise zum Meer“ vor qualmender Ruhrpottkulisse den Rhein hinab geflößt wird.

Spätestens seit dieser „Reise zum Meer“ ist das Wohnen in den Objekten Teil der Arbeit Voths. „Das Boot aus Stein“ etwa entsteht in einer eigens konstruierten Pfahlbau-Pyramide mitten im Ijsselmeer. Voth meißelt es aus einem Stein, unmittelbar nach dem Zuwasserlassen versinkt es. Dieser Akt der Vernichtung gehört ebenfalls dazu. Jahre der Arbeit und Hunderttausende von Deutsche Mark gehen nach dem Ende der „Reise zum Meer“ in Flammen auf, als das Objekt rituell auf dem Meer verbrannt wird.

Auch die Konstruktionen in der Wüste Marokkos sind nicht für die Ewigkeit gemacht. In ihnen sind mehrere Zyklen von Bildern entstanden. Auch sie zeigt die Wuppertaler Schau. Eine Serie von Wasserfarbenbildern, die während des Bewohnens der „Himmelstreppe“ entstand, sowie ein Zyklus von Materialbildern, die unmittelbar anschließend gefertigt wurden. Sie zeigen immer wiederkehrende mythologische Wesen, viele davon gehörnt. Sie oszillieren zwischen lokalen Traditionen Nordafrikas und frei assoziierten Mythen. Wo die Wasserfarbenbilder szenisches Miteinander aufweisen, konzentrieren sich die Materialbilder oft auf Einzeldarstellungen. Für sie hat Hannsjörg Voth zunächst einen klebenden Film auf die Papiere aufgetragen, ehe er die Materialien der Wüste durch verschiedene Siebe darauf auftrug: Sand, Steine, Asche, trockene Vegetationsreste. Neben dem Dämonischen dominiert das Sexuelle diese Serie.

Und so ist neben der in den späten 1990ern geäußerten Feststellung Voths, er mache seine Kunst ausschließlich für sich selbst, in dieser Ausstellung bemerkenswert, dass die Triebfeder dieser Kunst die Überlagerung eigener Kindheitserinnerungen mit den Prägungen als „unverbildeter Mensch“ ist, wie er sagt. Das ist grafisch beeindruckend, architektonisch ambitioniert, in der Vorbereitung teilweise wahnsinnig und in den Fotografien wunderschön. Der Verdienst der Wuppertaler Schau ist es, zu zeigen, welch architektonisch-räumliches Denken aus diesen Prägungen entstand und welche grafischen und fotografischen Werke durch, in und mit diesen großmaßstäblichen Objekten geschaffen wurden.

0 Kommentare