Zwischen Weltausstellung und WIG 64

91 Jahre Wiener Stadtgeschichte im Wien Museum

Text: Paul, Jochen, München

Zwischen Weltausstellung und WIG 64

91 Jahre Wiener Stadtgeschichte im Wien Museum

Text: Paul, Jochen, München

An heißen Sommertagen vermittelt Wien eine etwas träge Grandezza: Die Bauten der Ringstraße gleißen in der Sonne, die Touristen suchen nach Schatten. Von welch fieberhafter Dynamik Wien zur Entstehungszeit der Ringstraße erfasst war, zeigt „Experiment Metropole.

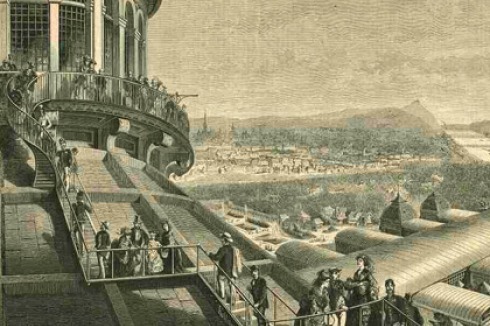

1873: Wien und die Weltausstellung“. Die opulente Schau im Wien Museum verfolgt zwei parallele Erzählstränge: den Weg zur modernen Großstadt mit Metropolenanspruch und die Weltausstellung als zunehmend wichtigeres Format der Selbstdarstellung des liberalen Besitzbürgertums. Die Weltausstellung 1873 war, so Museumsdirektor Wolfgang Kos, „das größte öffentliche Event, das Wien jemals veranstaltet hat“.

Die Schau ist als ein Parcours en miniature angelegt, für den es auf der Weltausstellung selbst 40 Tagesmärsche gebraucht hätte: Mit 233 Hektar war die Fläche im Prater 1873 fünfmal größer als die Vorgängerveranstaltung auf dem Pariser Champ de Mars sechs Jahre zuvor. Chefplaner Carl Hasenauer setzte mit der 905 Meter langen Industriehalle und dem 85 Meter hohen Kuppelbau der Rotunde (1937 abgebrannt) auf Monumentalarchitektur statt auf Eisen- und Glaskonstruktionen. Und erstmals erweiterte er die Zentralbauten um Länder-, Firmen- und Themenpavillons sowie um die Bereiche Kunst und Kultur.

Damit verstand sich die Wiener Weltausstellung nicht nur als Leistungsschau des Maschinenzeitalters und als Umschlagplatz für Waren und Know-how, sondern auch als kultureller Vermittler zwischen Orient und Okzident. Die größte Faszination auf die über sieben Millionen Besucher – die Veranstalter hatten mit 20 Millionen gerechnet – übte die Exotik der asiatischen und orientalischen Pavillons aus; kein Wunder in einer Zeit, in der „Orientmaler“ ein einträglicher Beruf war. Zwar dominierte bei den österreichischen Ausstellern das Kunstgewerbe, aber vor dem Hintergrund der aufkommenden industriellen Massenproduktion hatte die Weltausstellung eben auch den Anspruch, erschwingliche Alltagsgegenstände von ästhetischer Güte zu zeigen.

Nur im Kontext des Aufschwungs der 1860er Jahre (der mit dem „Schwarzen Freitag“ vom 9. Mai 1873 ein jähes Ende fand) war die Weltausstellung überhaupt möglich. Nie zuvor hat sich die Stadt so schnell und so radikal verändert wie nach 1857, als Kaiser Franz Joseph den Abbruch der Stadtmauern und die Verbauung des Glacis angeordnet hatte. Zudem standen jene Jahre, bedingt durch das Aufkommen neuer Verkehrs- und Kommunikationsmittel wie der (Pferde-)Tramway, der Eisenbahn, des Telegrafen und der Rohrpost, auch im Zeichen einer bis dato ungekannten Beschleunigung. Der Wiener Historiker Oliver Rathkolb spricht wohl nicht zu Unrecht von der Gründerzeit als der „ersten Globalisierung“.

Größter Profiteur der Stadterweiterung war die Bauindustrie: Die Nachfrage nach Ziegeln machte Heinrich Drasche, den Besitzer der 1869 gegründeten Wienerberger AG, zum reichsten Mann Wiens; auf der Weltausstellung waren die Wienerberger Ziegelfabriken mit einem Triumphbogen vertreten. Weitere Großprojekte aus der Zeit: der Zentralfriedhof (1871–74) und die Trinkwasserversorgung aus dem 80 Kilometer entfernten Rax-Schneeberg-Gebiet (1870–73), das teuerste Infrastrukturprojekt der Stadt. Am stärksten verändert aber hat Wien die Donauregulierung (1870–75), die den Strom näher an die Stadt heranbringen und Bauland schaffen sollte.

Dem weiteren Schicksal der Donauinsel geht die zweite Ausstellung im Wien Museum, „WIG 64 – Die grüne Nachkriegsmoderne“ nach. Als Baulandreserve wurde die Insel nämlich erst einmal gar nicht benötigt, stattdessen wurde der östliche Teil des heutigen Donauparks bis 1949 als Militärschießstätte genutzt. Zwischen 1940 und 1945 wurden dort 129 Deserteure, „Wehrkraftzersetzer“ und Regimegegner von den Nationalsozialisten hingerichtet. Zum Areal der Internationalen Gartenschau gehörten ferner das ehemalige „Bretteldorf“, eine behördlich nicht bewilligte Siedlung, und die ehemalige Mülldeponie Bruckhaufen, auf der noch in den 50er Jahren 70 Personen arbeiteten. Insofern erwies sich die WIG 64 als ideale Lösung für ein „Problemgebiet“. Bei allen Unterschieden zur Weltausstellung 91 Jahre zuvor: Die Stadt vermarktete auch die WIG 64 als Schau der Superlative: 1,5 Millionen Blumen, 2 Millionen Stauden, 500.000 Sträucher und 40.000 Nadelbäume wurden gepflanzt; das Gesamtareal stellte mit fast einer Million Quadratmeter heutige Planungen wie zum Beispiel den Seepark Aspern (50.000 Quadratmeter) weit in den Schatten.

Damit endete die Ära der Großplanungen dann allerdings: Die für 1995 geplante gemeinsame Weltausstellung in Wien und Budapest scheiterte an der Finanznot des ungarischen Partners und dem Ergebnis der Wiener Volksbefragung 1991.

0 Kommentare