„Italien, was für ein schönes Land – das will ich demystifizieren“

Italien

Text: Geipel, Kaye, Berlin

-

Die Hauptattraktion im französischen Pavillon: das Modell der "Villa Arpel" aus Jaques Tatis Film "Mon Oncle" (1958)

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Die Hauptattraktion im französischen Pavillon: das Modell der "Villa Arpel" aus Jaques Tatis Film "Mon Oncle" (1958)

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Gegenpol zur Villa ist die Siedlung "La Muette" (1942) in Drancy, die als Experiment für Vorfertigung begann und später als Konzentrationslager genutzt wurde. Die Moderne - Versprechen oder Drohung?

Sebastian Spix

Gegenpol zur Villa ist die Siedlung "La Muette" (1942) in Drancy, die als Experiment für Vorfertigung begann und später als Konzentrationslager genutzt wurde. Die Moderne - Versprechen oder Drohung?

Sebastian Spix

-

Das größte Modell steht im deutschen Pavillon. Die Kanzlerlimousine von Helmut Kohl versperrt dem Besucher zunächst den Weg, ...

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Das größte Modell steht im deutschen Pavillon. Die Kanzlerlimousine von Helmut Kohl versperrt dem Besucher zunächst den Weg, ...

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

... dann steht man im Teilnachbau des Bonner Kanzlerbungalows von Sep Ruf (1964).

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

... dann steht man im Teilnachbau des Bonner Kanzlerbungalows von Sep Ruf (1964).

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

"Bungalow Germania": Das Kuratorenduo Ciriacidis und Lehnerer hat den Kanzlerbungalow im Maßstab 1:1 in den vom NS-Architekten Ernst Haiger (1938) umgebauten Innenraum des Pavillons gestellt.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

"Bungalow Germania": Das Kuratorenduo Ciriacidis und Lehnerer hat den Kanzlerbungalow im Maßstab 1:1 in den vom NS-Architekten Ernst Haiger (1938) umgebauten Innenraum des Pavillons gestellt.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Auch die Nebenräume des Kanzlerbungalows wurden nachgebaut.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Auch die Nebenräume des Kanzlerbungalows wurden nachgebaut.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Strandatmosphären im griechischen Pavillon: "Tourism Landscapes: Remaking Greece" zeigt hundert Jahre Hotels, Ferienanlagen und Museen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Strandatmosphären im griechischen Pavillon: "Tourism Landscapes: Remaking Greece" zeigt hundert Jahre Hotels, Ferienanlagen und Museen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

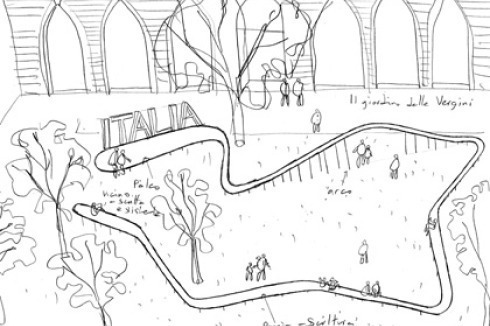

Eine der größten und umfangreichsten Ausstellungen: Cino Zucchi thematisiert im italienischen Pavillon unter dem Titel "Innesti/grafting" Metamorphosen und städtebauliche Veränderungen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Eine der größten und umfangreichsten Ausstellungen: Cino Zucchi thematisiert im italienischen Pavillon unter dem Titel "Innesti/grafting" Metamorphosen und städtebauliche Veränderungen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Anhand der Entwicklung Mailands werden in der ersten Ausstellungshalle historische Projekte gezeigt, bei denen der Bestand in den Neubau "überführt" wurde.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Anhand der Entwicklung Mailands werden in der ersten Ausstellungshalle historische Projekte gezeigt, bei denen der Bestand in den Neubau "überführt" wurde.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Peter Cook vor dem Projekt "Milanogram" von Archigram für die Triennale in Mailand (1967-68).

Sebastian Spix

Peter Cook vor dem Projekt "Milanogram" von Archigram für die Triennale in Mailand (1967-68).

Sebastian Spix

-

Lagerhaus der japanischen Architektur: "In the real world" präsentiert Fundstücke aus den letzten 100 Jahren Architekturgeschichte

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Lagerhaus der japanischen Architektur: "In the real world" präsentiert Fundstücke aus den letzten 100 Jahren Architekturgeschichte

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Im Register und an den Wänden hängen Pläne von Bauten der 70er Jahre, auf die sich zeitgenössische Architekten wie Sanaa oder Atelier Bow-Wow beziehen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Im Register und an den Wänden hängen Pläne von Bauten der 70er Jahre, auf die sich zeitgenössische Architekten wie Sanaa oder Atelier Bow-Wow beziehen.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Wandrelief: An den Wänden des österreichischen Pavillons kleben 196 internationale Parlamentsgebäude.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Wandrelief: An den Wänden des österreichischen Pavillons kleben 196 internationale Parlamentsgebäude.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Ein Grabmal im polnischen Pavillon: die Replik des Mausoleum-Eingangs des polnischen Nationalhelden Józef Piłsudski. Im Unterschied zum Original scheint der Baldachin auf den Säulen zu schweben.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Ein Grabmal im polnischen Pavillon: die Replik des Mausoleum-Eingangs des polnischen Nationalhelden Józef Piłsudski. Im Unterschied zum Original scheint der Baldachin auf den Säulen zu schweben.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Warenschau im russischen Pavillon: Anstelle einer Ausstellung gibt es einen Rundgang über die Messe "Russia’s Past our Present".

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Warenschau im russischen Pavillon: Anstelle einer Ausstellung gibt es einen Rundgang über die Messe "Russia’s Past our Present".

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Angeboten werden vergoldete traditionelle Giebelornamente und Architektur à la Lissitzky.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Angeboten werden vergoldete traditionelle Giebelornamente und Architektur à la Lissitzky.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Absorbierende Innenräume im spanischen Pavillon: Im Maßstab 1:1 über Eck aufgezogene Fotos sollen den Biennale-Besucher ...

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Absorbierende Innenräume im spanischen Pavillon: Im Maßstab 1:1 über Eck aufgezogene Fotos sollen den Biennale-Besucher ...

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

... in die "Innenräume" realer Bauten versetzen.

Sebastian Spix

... in die "Innenräume" realer Bauten versetzen.

Sebastian Spix

-

Die meisten Architekten versammelten die USA: In Regalen stehen Portfolios amerikanischer Büros mit knapp 1000 Projekten, die außerhalb der USA realisiert wurden (3.v.l. Daniel Libeskind).

Sebastian Spix

Die meisten Architekten versammelten die USA: In Regalen stehen Portfolios amerikanischer Büros mit knapp 1000 Projekten, die außerhalb der USA realisiert wurden (3.v.l. Daniel Libeskind).

Sebastian Spix

-

-

Vereinigung im Giardini: Der von Minusk Cho kuratierte koreanische Pavillon ("Crow's Eye View: The Korean Peninsula”) thematisiert die Landesteilung und wurde mit dem goldenen Löwen ausgezeichnet.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Vereinigung im Giardini: Der von Minusk Cho kuratierte koreanische Pavillon ("Crow's Eye View: The Korean Peninsula”) thematisiert die Landesteilung und wurde mit dem goldenen Löwen ausgezeichnet.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Propaganda Plakate im koreanischen Pavillon sollen demonstrieren, welche architektonischen Potentiale in der Zusammenarbeit beider Länder stecken könnten.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Propaganda Plakate im koreanischen Pavillon sollen demonstrieren, welche architektonischen Potentiale in der Zusammenarbeit beider Länder stecken könnten.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Den mit dem silbernen Löwen ausgezeichneten chilenischen Pavillon ("Monolith Controversies") betritt man über ein privates Wohnzimmer.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Den mit dem silbernen Löwen ausgezeichneten chilenischen Pavillon ("Monolith Controversies") betritt man über ein privates Wohnzimmer.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Dem plüschigen Wohnzimmer folgt karger Beton: Im rot ausgeleuchteten Raum hängt eines der ersten produzierten Betonfertigteile. In das Fassadenelement ist Salvador Allendes’ Unterschrift eingraviert.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Dem plüschigen Wohnzimmer folgt karger Beton: Im rot ausgeleuchteten Raum hängt eines der ersten produzierten Betonfertigteile. In das Fassadenelement ist Salvador Allendes’ Unterschrift eingraviert.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Kaum voneinander zu unterscheiden sind die Modelle an der Wand. Sie zeigen die chilenische Geschichte der Fertigbauweise.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Kaum voneinander zu unterscheiden sind die Modelle an der Wand. Sie zeigen die chilenische Geschichte der Fertigbauweise.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Interviewmarathon: Der Kurator Hans-Ulrich Obrist thematisiert mit dem schweizer Pavillonthema „A stroll through a fun palace“ das Werk von Cedric Price und Lucius Burckhart.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Interviewmarathon: Der Kurator Hans-Ulrich Obrist thematisiert mit dem schweizer Pavillonthema „A stroll through a fun palace“ das Werk von Cedric Price und Lucius Burckhart.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

An den Eröffnungstagen fanden Gespräche mit wechselnden Gästen statt, die Price und Burckhardt gewidmet waren (im Bild: Chris Dercon, Pierre de Meuron, Jacques Herzog und Hans-Ulrich Obrist).

Sebastian Spix

An den Eröffnungstagen fanden Gespräche mit wechselnden Gästen statt, die Price und Burckhardt gewidmet waren (im Bild: Chris Dercon, Pierre de Meuron, Jacques Herzog und Hans-Ulrich Obrist).

Sebastian Spix

-

Puristisch gestaltete Räume: Ausgestellt wurden die Archive von Price und Burckhart mit Zeichnungen und Modellen meist unrealisierter Projekte.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Puristisch gestaltete Räume: Ausgestellt wurden die Archive von Price und Burckhart mit Zeichnungen und Modellen meist unrealisierter Projekte.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Pop-Art-Architecture: Im Pavillon von Großbritannien werden großmaßstäbliche Projekt aus den Fünfzigern, Sechzigern und Siebzigern gezeigt.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Pop-Art-Architecture: Im Pavillon von Großbritannien werden großmaßstäbliche Projekt aus den Fünfzigern, Sechzigern und Siebzigern gezeigt.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Die Kuratoren FAT architecture und Crimson architectural historians zeichnen den Aufstieg und Niedergang der britischen Moderne mit ihren sozialen, politischen und architektonischen Ambitionen nach.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Die Kuratoren FAT architecture und Crimson architectural historians zeichnen den Aufstieg und Niedergang der britischen Moderne mit ihren sozialen, politischen und architektonischen Ambitionen nach.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

In „A Clockwork Jerusalem“ steht nicht die Architektur allein im Zentrum: Gleichzeitig wird gezeigt, welchen Einfluss Architektur seinerzeit auf Bücher, Filme und Musik hatte.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

In „A Clockwork Jerusalem“ steht nicht die Architektur allein im Zentrum: Gleichzeitig wird gezeigt, welchen Einfluss Architektur seinerzeit auf Bücher, Filme und Musik hatte.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

"Places of Memory" in Istanbul: Die Türkei präsentiert sich erstmals in Venedig mit einer Analyse der Entwicklung des Taksim-Platzes, des Sultanspalastes Bab-i Ali und des Büyükdere Boulevards.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

"Places of Memory" in Istanbul: Die Türkei präsentiert sich erstmals in Venedig mit einer Analyse der Entwicklung des Taksim-Platzes, des Sultanspalastes Bab-i Ali und des Büyükdere Boulevards.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

Abstrakt in drei Ebenen (Topografie, Infrastruktur und Schwellen) zerlegt: der Büyükdere Boulevard.

Abstrakt in drei Ebenen (Topografie, Infrastruktur und Schwellen) zerlegt: der Büyükdere Boulevard.

-

Rekapitulation und Diskussion: Das Königreich Bahrain präsentiert unter dem Titel "Fundamentalists and Other Arab Modernisms" am großen Konferenztisch 100 Bauten, die in 22 Ländern der Arabischen Welt entstanden sind.

Courtesy la Biennale di Venezia

Rekapitulation und Diskussion: Das Königreich Bahrain präsentiert unter dem Titel "Fundamentalists and Other Arab Modernisms" am großen Konferenztisch 100 Bauten, die in 22 Ländern der Arabischen Welt entstanden sind.

Courtesy la Biennale di Venezia

-

Weiße Abstraktion: Die belgischen Kuratoren thematisieren "Anpassungen" von Bewohnern, die ihren Wohnraum ohne Architekten nach eigenen Bedürfnissen umgestaltet haben.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

Weiße Abstraktion: Die belgischen Kuratoren thematisieren "Anpassungen" von Bewohnern, die ihren Wohnraum ohne Architekten nach eigenen Bedürfnissen umgestaltet haben.

Andrea Avezzù Courtesy la Biennale di Venezia

-

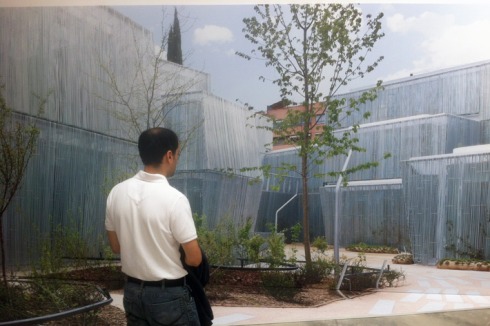

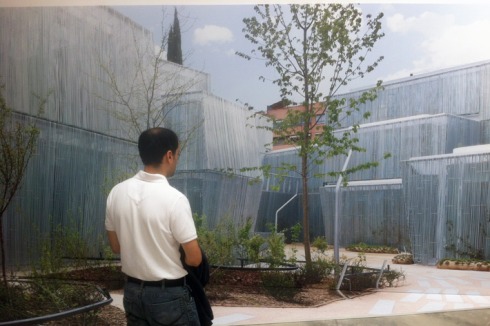

Ausstellungsmodelle und Spielzeugsammlung im Büro von Zucchi

Ausstellungsmodelle und Spielzeugsammlung im Büro von Zucchi

Installation mit Sitzbank im Garten

Installation mit Sitzbank im Garten

„Italien, was für ein schönes Land – das will ich demystifizieren“

Italien

Text: Geipel, Kaye, Berlin

Interview mit Cino Zucchi über das Pavillonthema "Innesti/Grafting"

Die Moderne der letzten 100 Jahre hat die Eigenheiten der nationalen Architekturen förmlich weggesaugt – so das Thema der diesjährigen Biennale. Sie weichen dieser Behauptung elegant aus. Italien habe eine „anomale Moderne“ vorzuweisen. Was bedeutet das?

Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Vor einigen Jahren organisierte die niederländische Botschaft im Palazzo Clerici in Mailand ein Symposium. Ben van Berkel sprach über die holländische Architektur, ich sollte über die italienische sprechen. Ich startete mit zwei Bildern. Das erste Foto zeigte die Freiluftschule von Johannes Duiker in Amsterdam von 1930, das zweite die Casa del Fascio von Giuseppe Terragni in Como von 1936. Niederländische und italienische Moderne. Beide, so erklärte ich, benutzten die moderne Skelettbauweise. Aber Duiker interpretierte das offene Rahmenwerk im Sinn von: „Lass Sonne rein, mach es transparent, möglichst gesund und offen!“ Terragni ging ganz anders vor. Er sah im Skelettbau eine Fortführung der klassischen Architektur. Ihm war die zeitlose Struktur wich-tig. Und ich sagte dann, zugegeben etwas plakativ: Die niederländischen Calvinisten bauen ikonophobisch und wir Katholiken ikonophil. Was ich damit meinte: es gab eine Zeit, in der man von den nationalen Eigenschaften der Architektur sprechen konnte.

Gibt es diese Eigenschaften noch in der italienischen Architektur?

Wenn man es von der Architektursprache her betrachtet, ist das Thema heute erledigt. Es gibt keine spezifisch italienische Architektur mehr. Sehen Sie sich die jungen Architekten an. Die Kultur der jungen Generation ist global geprägt. Die horizontale Dimension des Internets ist heute viel stärker als die vertikale genealogische Achse einer einheimischen Architekturentwicklung.

An die Stelle einer alle Eigenheiten absorbierenden Moderne setzen Sie aber – im Umgang mit den Erneuerungsphasen des 20. Jahrhunderts – eigene italienische Motive. Sie sprechen vom Prinzip des „Innesti“ und von „grafting“.

Der Titel meiner Ausstellung bedeutet „transplantieren, aufpfropfen“. Es geht mir um die Metamorphosen städtebaulicher Veränderung. Die Moderne hat aus meiner Sicht, wenn auch nicht in jedem Fall, so doch oft versucht, Probleme zu generalisieren. Auf der Basis eines Programms wurden universale Prototypen generiert. „Zählen wir, wie viele Kinder es gibt in einem Quartier, messen wir den Winkel des Sonneneinfalls, berechnen wir die Härte des Stahls, der beim Konstruieren zum Einsatz kommt und addieren wir Hunderte solcher Faktoren, dann ergibt sich am Schluss ganz von selbst das richtige Projekt.“ So sollte das funktionieren. Die Moderne hat sich aber zu wenig mit den realen Umständen vor Ort, mit „dem Boden“ beschäftigt. Der Schlüssel zur italienischen Moderne liegt woanders. Das geschichtlich Vorhandene war derart prägend, dass es die Architekten nicht übersehen konnten. Die Moderne musste mit den gegebenen historischen Strukturen umgehen.

Wie werden Sie dieses Thema in der Ausstellung umsetzen?

Ich bespiele die beiden großen Hallen neben den Giaggandre von Jacopo Sansovino. Gleich am Eingang wird es eine architektonische Installation geben. Ich werde etwas vor die historische Struktur „transplantieren“: ein neues Portal aus Corten-Stahl. In der ersten Halle geht es um die italienische Architektur der letzten hundert Jahre, vor allem aber geht es um die städtebauliche und architektonische Entwicklung von Mailand. Ich erzähle diese Geschichte in sieben Kapiteln. In der zweiten Halle zeigen wir die fragmentierte Gegenwart der städtebaulichen Landschaft in Italien. Man sagt ja so gern: „Italien, was für ein schönes Land.“ Dieses Label will ich demystifizieren. Klar, das war auch nützlich für den Tourismus. Aber historisch gesehen ist es eine Simplifizierung.

Eine ganze Reihe von Länderpavillons fokussieren bei dieser Biennale auf die 60er Jahre. Auch für Sie scheint die Nachkriegszeit am Beispiel Mailands ein Schlüssel der Architektur des 20. Jahrhunderts zu sein. Warum?

Mailand wurde im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerbombt. Das war 1943. Wenn man etwa die Nachkriegsentwicklung Mailands mit Dresden vergleicht, entdeckt man interessante Unterschiede. In Dresden wurden historische Bauten wieder aufgebaut. Aber daneben gab es Quartiere, die sehen aus wie von Hilberseimer. Denken Sie an die Prager Straße.

Mailand hat einen anderen Weg eingeschlagen, der darauf abzielte, die vorhandene Stadtstruktur zu bewahren und daraus etwas Neues zu machen. Also etwas zu transplantieren. Es gibt zum einen den städtischen Sockel. Auf der Höhe des Erdgeschosses folgen die Neubauten fast wörtlich den historischen Konturen des Straßenbilds. Und dann gibt es die Architektur weiter oben, die sich von der Geschichte ablöst. Es ist eine moderne Doppelstrategie, die Gino Pollini, Asnago Vender, Gio Ponti und Luigi Moretti verfolgt haben. Immer dann, wenn die frei stehenden Formen auf den Boden treffen, verändern sie völlig ihr Gesicht. Am Boden ist es historisch, und wenn du nach oben guckst, dann ist es auf eine verrückte Art modern. Das ist für mich Transplantieren, darin liegt für mich die besondere Aktualität.

Bis heute?

Ich weiß, dieses Konzept wird heute auch als kommerzielle Strategie verwendet. Das meine ich aber nicht. Mir geht es um den Konflikt zwischen historischer und moderner Architektur, den das damalige Bauen exemplarisch deutlich gemacht hat und den wir heute wieder nutzen können.

Das Interview führte Kaye Geipel

0 Kommentare