Historischer Auftakt

Neues Eingangsgebäude für das Freilichtmuseum Glentleiten

Text: Crone, Benedikt, Berlin

Historischer Auftakt

Neues Eingangsgebäude für das Freilichtmuseum Glentleiten

Text: Crone, Benedikt, Berlin

In Oberbayern soll ein Ausstellungspark mit jahrhundertealten Scheunen, Mühlen und Bauernhäusern ein angemessenes Eingangsgebäude erhalten. Die Herausforderung an den Neubau: sich einpassen, ohne sich anzubiedern.

Die Fischerhütte aus Kochel, der Getreidekasten aus Prem und gleich drei mal das Werdenfelser Heustädel – es ist keine einfache Gesellschaft, in der sich das neue Eingangs- und Gaststättengebäude des Freilichtmuseums Glentleiten zurechtfinden muss. Hier, 70 Kilometer südlich von München, ballt sich ein halbes Jahrtausend oberbayerische Baugeschichte auf einem Fleckchen Voralpenland. 60 historische Gebäude hat man im südlichen Oberbayern ab- und in dem 1976 eröffneten Ausstellungspark wieder aufgebaut. Ihre Tickets erhalten Gäste derzeit in einem in die Jahre gekommenen Mühlengebäude, und ihr Brathendl mit Rotkohl im „Starkerer Bundwerkstadel“, der der Gaststättenverordnung und dem Verbraucherschutz nicht mehr gerecht wird. In Zukunft sollen Kasse, Gastronomie, Museumsladen und Ausstellungsfläche in einem Neubau gebündelt werden, für den der Bezirk Oberbayern einen offenen Wettbewerb auslobte. Das Baugrundstück liegt südlich des Starkerer Stadels auf einer Wiese, auf der in Zukunft Exponate aus dem nördlichen Oberbayern ihren Platz finden sollen.

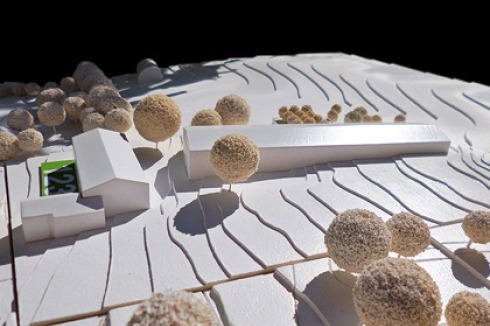

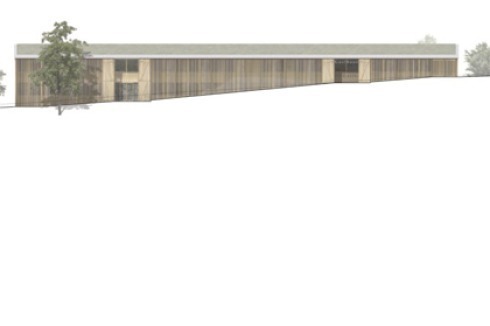

Im Angesicht der geschichtsträchtigen Nachbarschaft tänzelten die ursprünglich 299 Wettbewerbsteilnehmer mit ihren Entwürfen auf dem schmalen Grat zwischen historisierender Liebkosung und deplatziertem Fremdkörper. Am Ende ließ sich die Jury unter Vorsitz des Münchner Architekten Michael Gaenßler von einem Projekt überzeugen, dessen Begleittext gleich im ersten Satz eindeutig Position bezieht: „Ein Besuchergebäude für ein Bauernmuseum muss selbstverständlich anders aussehen, als die Exponate des Museums.“ Die Worte stammen von Florian Nagler Architekten, deren Entwurf mit begrüntem Satteldach und hölzernen Scheunentoren auf den ersten Blick jedoch mehr Regionaltouch besitzt, als die Vorschläge der Zweit- und Drittplatzierten. Allerdings gelingt es dem Münchner Büro, lokale Traditionen aufzunehmen, ohne den Bau damit zu überladen. Nicht zum ersten Mal: 2007 entwarfen die Architekten einen hölzernen Kuhstall in Thankirchen, ein fast sakrales Zuhause für die Mutter aller Milchprodukte (Bauwelt 41.2010). Auf die damalige Kombination aus Satteldach, länglichem Grundriss, regionalem Baumaterial und freiem Blick aufs Tragwerk griffen Florian Nagler Architekten auch bei ihrem unlängst fertiggestellten Kulturzentrum in Altötting zurück. Nach ähnlichem Prinzip scheint das Büro nun in Glentleiten austesten zu wollen, wie weit man einen zweigeschossigen Bau in die Länge ziehen kann, bevor er als Endlosriegel aus dem Bereich des Wohlproportionierten herausragt.

Die Jury kritisierte zwar, dass der lange Baukörper nicht in die Kleinteiligkeit des Museumsgeländes passe. Da er jedoch mit Holz konstruiert, einem Satteldach bedeckt und mit seinem Südende in den Hang eingegraben werden solle, sei die Harmonie mit dem Bestand wieder hergestellt.

Der Entwurf sieht vor, dass der Besucher, der vom westlichen gelegenen Parkplatz kommt, das Eingangsgebäude durch ein hohes Scheunentor betritt. Von hier gelangt er entweder weiter in das Foyer des Hauses mit Kasse zur Rechten und Museumsladen zur Linken, oder er biegt vorab in einen die gesamte Westseite entlang verlaufenden Laubengang, der über Treppen ins Wirtshaus im Obergeschoss führt. Dank der Hanglage erschließt ein etwas gestaucht wirkendes, zweites Scheunentor die Gastronomie auch von der Straße aus. Die Mitte des Restaurants dominiert im Sinne der regionalen Trinkkultur eine kleine, vom Auslober gewünschte Brauanlage, deren Produkt sich die Gäste in Partyfässern mitnehmen oder im angeschlossenen Biergarten direkt einverleiben können.

Auch Bembé Dellinger Architekten (2. Preis) platzieren das Sudhaus zur Freude der Jury in prominent-zentraler Lage des Obergeschosses; das Büro dressler mayerhofer rössler (3. Preis) will die Herstellung des Heimatgebräus sogar durch ein Schaufenster auf der Westseite von Außen sichtbar machen. Letztere orientierten sich nicht nur bei der Holzfassade am benachbarten Stadel, auch ein Band aus Stützkreuzen soll an die Holzkreuze auf den Toren des Bundwerkstadels erinnern. Trotz dieses Anbandelns an den Bestand, lässt besonders das langgestreckte Satteldach von Florian Nagler die Konkurrenzentwürfe wie klassische, aber eben auch herkömmliche Museumskisten aussehen. Die Wettbewerbssieger setzten im Sinne der Heimatliebe förmlich sogar noch eins drauf. Ihr Dach soll so bepflanzt werden, dass gefährdete Tagfalter, der helle und dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, hier auch dann noch genug Nahrung finden, wenn der Neubau seine Scheunentore geöffnet haben wird.

Offener, zweiphasiger Wettbewerb

1. Preis Florian Nagler Architekten, München; Landschaftsarchitektur Christina Kautz, Berlin

2. Preis Bembé Dellinger Architekten, Greifenberg; Keller Damm Roser Landschaftsarchitekten, München

3. Preis dressler mayerhofer rössler, München; terra.nova Landschaftsarchitekten, München

1. Preis Florian Nagler Architekten, München; Landschaftsarchitektur Christina Kautz, Berlin

2. Preis Bembé Dellinger Architekten, Greifenberg; Keller Damm Roser Landschaftsarchitekten, München

3. Preis dressler mayerhofer rössler, München; terra.nova Landschaftsarchitekten, München

0 Kommentare