Die Welt als Grafik

Rem Koolhaas lässt seiner Vorliebe für Diagramme in der Fondazione Prada freien Lauf

Text: Schulz, Bernhard, Berlin

Die Welt als Grafik

Rem Koolhaas lässt seiner Vorliebe für Diagramme in der Fondazione Prada freien Lauf

Text: Schulz, Bernhard, Berlin

Als Rem Koolhaas 2014 die Direktion der 14. Architekturbiennale übernahm, überraschte er im Zentralpavillon mit einer Vielzahl grafischer Darstellungen – mit Diagrammen. Mit ihnen lässt sich alles und jedes darstellen, selbst das Unerwartete und (scheinbar) Nicht-Darstellbare. Diese Überzeugung leitete Koolhaas und sein Doppelbüro AMO/OMA auch bei der Ausstellung mit dem schlichten Titel „Diagrams“, die parallel zur diesjährigen 19. Architekturbiennale in der Fondazione Prada gezeigt wird.

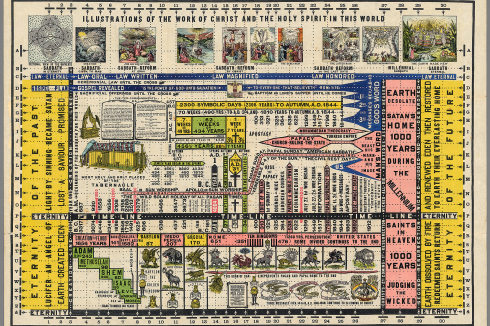

Was im eleganten Palazzo Ca’ Corner von Venedig zu sehen ist, lässt jede Abneigung gegen langweilige Kurvendiagramme oder Tortengrafiken augenblicklich schwinden. Zu eindrucksvoll sind die Beispiele grafischer Möglichkeiten, die das Kuratorenteam zusammengestellt hat – einige davon reichen bis zu einer frühen Darstellung aus dem Jahr 1521 zurück. Diese stammt aus einem weniger bekannten Werk des Renaissance-Denkers Machiavelli mit dem Titel „Libro della arte della guerra“ und behandelt die sinnvolle Aufstellung von Truppen. Damit berührt die Ausstellung direkt eines der umfangreichsten Anwendungsgebiete von Diagrammen: die Kriegsführung – oder, wie es mit Machiavelli und lange nach ihm hieß, die Kriegskunst.

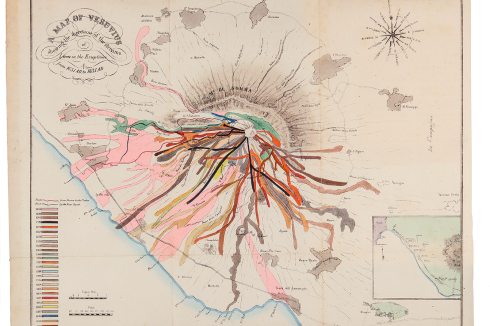

Aus diesem Bereich stammt auch eines der eindruckvollsten Blätter: eine grafische Darstellung von Napoleons Russland-Feldzug von 1812, grafisch dargestellt in einer Illustration aus dem Jahr 1869, mehr als ein halbes Jahrhundert später. Der Feldzug begann mit der „Grande Armée“, die als breiter schwarzer Streifen aus Frankreich gen Osten zieht. Doch mit zunehmender Entfernung schrumpft die Breite des Streifens – ein visuelles Zeugnis der enormen Verluste unterwegs. Beim verheerenden Rückzug verkümmert die Linie schließlich zu einem mageren Strich, der am Ende, bleistiftdünn, die wenigen zurückgekehrten Soldaten symbolisiert. Worte sind hier überflüssig – die Grafik allein vermittelt den Wahnsinn dieses Feldzugs präziser als jede noch so wohlgesetzte Schilderung.

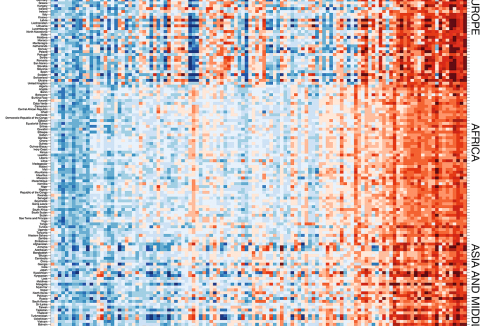

Es ist dieses Prinzip „Das kann die Grafik besser“, das die Ausstellung durchzieht. Sie ist in neun Themen gegliedert, denen im großen Saal des Piano Nobile jeweils eine parallel ausgerichtete, gleichartige Vitrine gewidmet ist: Gebaute Umwelt, Gesundheit, Ungleichheit, Migration, Umwelt, Rohstoffe, Krieg, Wahrheit und Wert. In den seitlichen Räumen ergänzen vertiefende Beispiele die Präsentation – untergebracht in unterschiedlich geformten Vitrinen. Eine Axonometrie der Räume mit ihren jeweiligen Vitrinen wäre selbst ein gelungenes Beispiel nonverbaler Information. Dass Koolhaas in seiner Praxis als Architekt immer schon Diagramme aller Art verwendet, versteht sich; er hat es oft genug betont.

Als „Ausgangspunkt“ seines Projekts bezeichnet Koolhaas die grafischen Tafeln, die W.E.B. Du Bois für die „Ausstellung amerikanischer Neger“ – ja, so lautete ihr Titel – bei der Pariser Weltausstellung von 1900 anfertigte. Der bedeutende Soziologe, der später von Max Weber hochgeschätzt wurde, wollte damit die Fortschritte nach der Abschaffung der Sklaverei sichtbar machen. Du Bois nutzte alle Formen von Diagrammen, Torten, Balken, farbige Flächen. Ein Wunder, dass die in Tinte und Aquarell ausgeführten Blätter heute erhalten geblieben sind.

Tafeln zur Verbreitung von Fauna und Flora gehören heute zum Alltag. Doch die Art und Weise, wie Alexander von Humboldt 1805 in seiner berühmten, von Aimé Bonpland illustrierten Pariser Publikation „Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern“ ein „Naturgemälde der Anden“ schuf, fasziniert bis heute. Der 1852 bei Perthes in Gotha erschienene „Physikalische Atlas“ entwickelte diese opulente Darstellungsform weiter und erreichte eine kaum je zuvor gesehene visuelle Qualität.

Begonnen haben die grafischen Darstellungen mit Landkarten, und so stammt das älteste Objekt aus dem Jahr 1121, eine Karte Europas als ein Viertel der – scheibenflach gedachten – Erde mit Rom als wichtigstem, wenn auch nicht in der Mitte gelegenen Bezugspunkt. Landkarten sowie Darstellungen des menschlichen Körpers bilden zugleich die Blaupausen für Visualisierungen unterschiedlichster Sachverhalte. Das 19. Jahrhundert ist zweifellos das wahre Zeitalter der grafischen Darstellung. Ein Name, der dabei unbedingt genannt werden muss, ist Charles-Joseph Minard – ihm widmet die Ausstellung breiten Raum.

Minards Werke sind eine wahre Freude – mit beeindruckender Präzision entwarf er Grafiken zu den unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen, insbesondere zu Warenströmen zwischen den Kontinenten und innerhalb Frankreichs. Doch bevor auch nur eine einzige Grafik entstehen konnte, mussten hunderte von Daten gesammelt und auf ihre Stimmigkeit geprüft werden. Und in welchem Zeitalter, wenn nicht in jenem der Wissenschaftsgläubigkeit, hätte jemand wie Emma Willard 1846 die Idee gehabt, alle Denker, Theologen, Staatsmänner und Feldherren in Form eines endlos gestreckten griechischen Tempels darzustellen, überschrieben mit „Tempel der Zeit“?

Der Ausstellungskatalog ist ein wahres Kunstwerk für sich – ebenso ungewöhnlich wie einfallsreich. Zunächst hält man einen clever zusammengesteckten Karton in den Händen, laut Aufdruck exakt „1.07 kg“ schwer. Beim Öffnen kommt ein Buchblock zum Vorschein, fest umschlossen von einer Papierbanderole. Darauf die Gebrauchsanweisung: Mithilfe des beiliegenden Brieföffners muss jede Doppelseite am oberen, perforierten Rand aufgeschnitten werden. Ob das jemand für die gesamten 448 Seiten des Buches macht, also 224 Schnitte anbringt? Einfacher wäre es, den Buchblock zum nächsten Buchbinder zu tragen und ihn dort maschinell an den drei freien Rändern beschneiden zu lassen – genau das, was normalerweise die Binderei mit der kompletten Druckauflage tut.

„Diagramme sind zwar nicht von Natur aus objektiv und stehen in einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen empirischen Daten und Glaubenssystemen“, gibt der Einleitungstext zur Ausstellung zu bedenken: „Sie können jedoch Klarheit schaffen, indem sie eine visuelle Struktur bieten, die dabei hilft, sich in komplexen Realitäten zurechtzufinden.“ In ihrer derart mitbedachten Begrenztheit sind Diagramme tatsächlich wunderbare „Werkzeuge“, sowohl um zu informieren als auch um zu überzeugen. Dass zwischen Wissen und Wollen ein schmaler Grat verläuft, lässt diese Ausstellung erkennen. Doch um so viel angenehmer ist es, sich ganz der visuellen Verführung der Farben, Kurven und grafischen Formen hinzugeben! Diagramme sind ganz einfach – schön.

0 Kommentare