Ein Schwede in Berlin

Der Architekt und Designer Alfred Grenander und die Berliner Architektur (1890–1914)

Text: Barz, Andreas, Berlin

Ein Schwede in Berlin

Der Architekt und Designer Alfred Grenander und die Berliner Architektur (1890–1914)

Text: Barz, Andreas, Berlin

„Architekten von der Art Grenanders tun uns not.“ Als der Publizist Robert Breuer diese Kritik 1913 äußerte, war der 1863 in Schweden geborene und aufgewachsene Alfred Grenander in Deutschland längst kein Unbekannter mehr. Als Architekt und Designer der Berliner U-Bahn, die mit ihrer farblich differenzierten Gestaltung und als Ingenieurskonstruktion gleichermaßen Richtung weisend wirkte, hat sich Grenander bis heute auf bemerkenswerte Weise in die architektonische Textur der Stadt eingeschrieben.

Bereits vor Peter Behrens, der für den damaligen Weltkonzern AEG als Hausarchitekt eine für das Unternehmen unverwechselbare Werksarchitektur schuf, kreierte Grenander das Corporate Design für die nach der Jahrhundertwende sich rasant entwickelnden Berliner Verkehrsbetriebe. Obwohl Grenander mit seinen unzähligen Verkehrs- und Industriebauten, aber auch den vielen Privathäusern, Interieurs und Möbelentwürfen ein sehr bedeutendes Œuvre hinterließ, blieb eine detaillierte Rezeption und Würdigung seines umfangreichen Schaffens mit Ausnahme der Verkehrsbauten bislang aus. Erst 2007 wagten Christoph Brachmann und Thomas Steigenberger von der TU Berlin das Unterfangen, sich im Rahmen einer Tagung dem Werk Grenanders und seiner Zeitgenossen Alfred Messel, Bruno Möhring, Otto Spalding und vielen anderen zu nähern. Das Ergebnis liegt hier vor und ergänzt auf wunderbare Weise Julius Poseners Standardwerk zur kaiserzeitlichen Architektur Berlins.

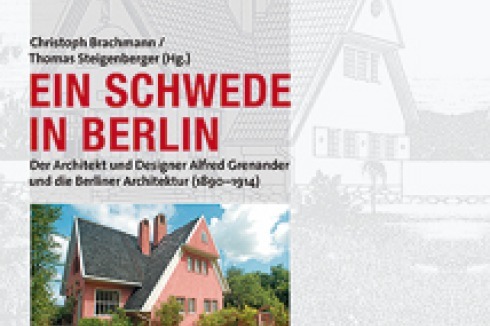

Neben fast vergessenen Architekten wie Albert Gessner, Sepp Kaiser, Bruno Möhring oder Otto Spalding, die jeweils durch eigene Aufsätze in dem Band gewürdigt werden, legen die Herausgeber ihren Schwerpunkt auf Grenanders baukünstlerisches Werk, dessen Facettenreichtum aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt wird. Seine Landhäuser, die zahlreichen Innenraumgestaltungen auf den großen Kunstgewerbeausstellungen sowie unzählige Möbelentwürfe, Lampen und Treppendetails bringen einen Gestaltungswillen zum Ausdruck, der den Vergleich mit Grenanders Zeitgenossen Josef Hoffmann, Richard Riemerschmid oder Bruno Paul nicht scheuen muss. Und dabei sah der Start in das Architektenleben zunächst gar nicht nach einer mustergültigen Berufslaufbahn aus: Als Schwede blieb Grenander eine Karriere als Regierungsbaumeister verwehrt. Dennoch blieb er in Deutschland und sammelte nach seinem Hochschulabschluss 1888 erste berufspraktische Erfahrungen u.a. bei Alfred Messel und Wilhelm Mertens. Wenig später trat er in das Büro des Reichstagsarchitekten Paul Wallot ein. Daneben beteiligte sich Grenander mit seinem lebenslangen Freund und zeitweisen Büropartner Otto Spalding an zahlreichen Architekturwettbewerben. In dieser Zeit realisierte das Büro Spalding & Grenander zudem einige bemerkenswerte Villen und Landhäuser. Lange vor Hermann Muthesius und in deutlicher Abkehr von den Stil-Ungetümen ihrer deutschen Kollegen rezipierten Spalding & Grenander bereits Mitte der 1890er Jahre englische und amerikanische Wohnhäuser. Als Schlüsselwerk Grenanders gilt hier die Villa Tångvallen, die er sich als sommerlichen Rückzugsort im schwedischen Falsterbo nahe der Küstenstadt Malmö errichtete. Das 1907 fertig gestellte Sommerhaus mit seinen schlichten Jugenstilinterieurs ist bis heute unverändert in Familienbesitz und besticht durch prägnante, rosa eingefärbte und ansonsten unverziert belassene Putzflächen sowie durch eine raffiniert zusammengefügte Dachlandschaft. Der gra-fisch ansprechend gestaltete Farbteil des Buches würdigt dann auch neben den vielen Entwurfsskiz-zen Grenanders ausführlich diesen Schlüsselbau.

Dass Grenander auch ein begnadeter Möbeldesigner war, belegt die Forschungsarbeit von Georg Himmelheber über den Aufbruch und die Spätzeit in der Möbelkunst der späten Kaiserzeit. Das Buch schließt mit einem nützlichen wie gut recherchierten Werkkatalog zu sämtlichen Arbeiten von Alfred Grenander und Otto Spalding. Einzig die briefmarkengroßen Abbildungen im Katalogteil trüben das Bild eines ansonsten aufwendig gestalteten und sehr überzeugenden Forschungsbandes.

Neben fast vergessenen Architekten wie Albert Gessner, Sepp Kaiser, Bruno Möhring oder Otto Spalding, die jeweils durch eigene Aufsätze in dem Band gewürdigt werden, legen die Herausgeber ihren Schwerpunkt auf Grenanders baukünstlerisches Werk, dessen Facettenreichtum aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt wird. Seine Landhäuser, die zahlreichen Innenraumgestaltungen auf den großen Kunstgewerbeausstellungen sowie unzählige Möbelentwürfe, Lampen und Treppendetails bringen einen Gestaltungswillen zum Ausdruck, der den Vergleich mit Grenanders Zeitgenossen Josef Hoffmann, Richard Riemerschmid oder Bruno Paul nicht scheuen muss. Und dabei sah der Start in das Architektenleben zunächst gar nicht nach einer mustergültigen Berufslaufbahn aus: Als Schwede blieb Grenander eine Karriere als Regierungsbaumeister verwehrt. Dennoch blieb er in Deutschland und sammelte nach seinem Hochschulabschluss 1888 erste berufspraktische Erfahrungen u.a. bei Alfred Messel und Wilhelm Mertens. Wenig später trat er in das Büro des Reichstagsarchitekten Paul Wallot ein. Daneben beteiligte sich Grenander mit seinem lebenslangen Freund und zeitweisen Büropartner Otto Spalding an zahlreichen Architekturwettbewerben. In dieser Zeit realisierte das Büro Spalding & Grenander zudem einige bemerkenswerte Villen und Landhäuser. Lange vor Hermann Muthesius und in deutlicher Abkehr von den Stil-Ungetümen ihrer deutschen Kollegen rezipierten Spalding & Grenander bereits Mitte der 1890er Jahre englische und amerikanische Wohnhäuser. Als Schlüsselwerk Grenanders gilt hier die Villa Tångvallen, die er sich als sommerlichen Rückzugsort im schwedischen Falsterbo nahe der Küstenstadt Malmö errichtete. Das 1907 fertig gestellte Sommerhaus mit seinen schlichten Jugenstilinterieurs ist bis heute unverändert in Familienbesitz und besticht durch prägnante, rosa eingefärbte und ansonsten unverziert belassene Putzflächen sowie durch eine raffiniert zusammengefügte Dachlandschaft. Der gra-fisch ansprechend gestaltete Farbteil des Buches würdigt dann auch neben den vielen Entwurfsskiz-zen Grenanders ausführlich diesen Schlüsselbau.

Dass Grenander auch ein begnadeter Möbeldesigner war, belegt die Forschungsarbeit von Georg Himmelheber über den Aufbruch und die Spätzeit in der Möbelkunst der späten Kaiserzeit. Das Buch schließt mit einem nützlichen wie gut recherchierten Werkkatalog zu sämtlichen Arbeiten von Alfred Grenander und Otto Spalding. Einzig die briefmarkengroßen Abbildungen im Katalogteil trüben das Bild eines ansonsten aufwendig gestalteten und sehr überzeugenden Forschungsbandes.

0 Kommentare