Top-down – Bottom-up

„Audi Urban Future Initiative“ und „Festival of Ideas for the New City“

Text: Redecke, Sebastian, Berlin

Top-down – Bottom-up

„Audi Urban Future Initiative“ und „Festival of Ideas for the New City“

Text: Redecke, Sebastian, Berlin

Zwei Initiativen präsentierten sich Anfang Mai für mehrere Tage in New York. Die eine befasste sich mit Visionen für die Stadt im Jahr 2030, mit der Digitalisierung des urbanen Individualverkehrs, die andere engagierte sich ebenfalls für neue Ideen im Stadtraum, suchte dabei aber vor allem Kontakt zu den Bewohnern.

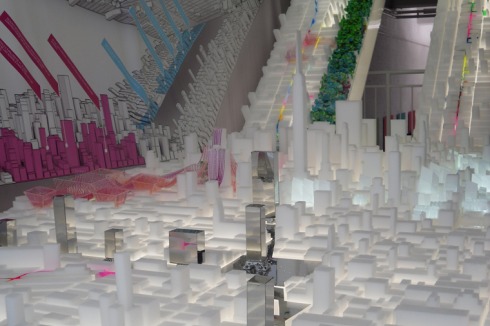

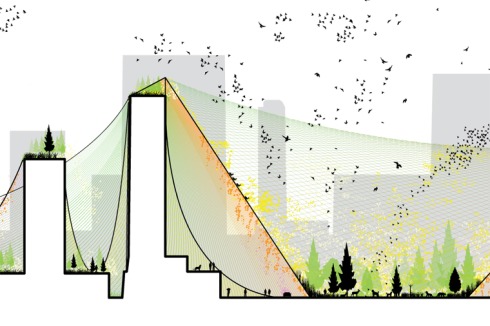

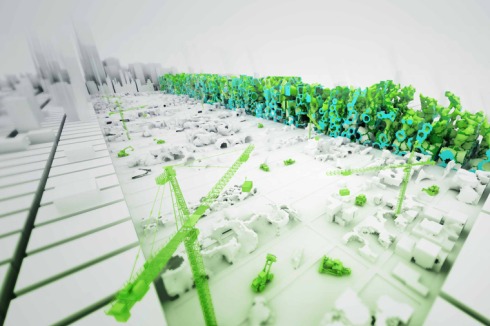

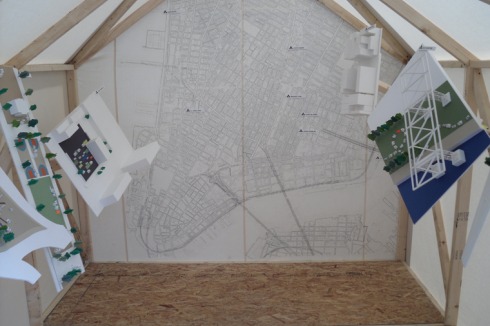

Die Erwartungen waren groß. Fünf aufstrebende Büros aus New York haben sich mit Installationen am Beispiel Manhattan dem Thema Mobilität der Zukunft im Zusammenwirken mit neuen Stadtkonzepten genähert. Ein Modell wurde angekündigt. Am 7. Mai, bei der Eröffnung der Ausstellung „Audi Urban Future Initiative“ in der Openhouse Gallery von Soho, war es dann zu sehen: schneeweiße Eleganz mit stark abstrahierten Türmen und einigen farbigen Implantaten der eingeladenen Architekten. Das von der Plattform Architizer unter der Regie von Troy Conrad Therrien gestaltete Modell ist „gefaltet“, der nördliche Teil Manhattans somit über Kopf zu betrachten. Und man kann es begehen, im Bereich des ausgestanzten Central Parks steht man im Herzen des Objekts. Durch das Falten bekommt das Modell eine ungeheure Dynamik; es war aber auch zu hören, dass es diese Gestalt erhielt, weil man sonst nicht in die Galerie mit Schaufenster zur Mulberry Street gepasst hätte. Im Raum sind auch die Tafeln der fünf Architekten zu sehen, die im Modell gewirkt haben. Alles in allem: große Geste, mit sehr freien, eher lockeren Ideenskizzen der Teilnehmer Peter Macapia/labDORA, Marc Fornes & Theverymany LLC, Matter Practice, Leong Leong und Abruzzo Bodziak. Im zweiten Raum der Galerie ist eine geschrumpfte Version des von Audi initiierten Ideenwettbewerbs „Urban Future Award“ eingerichtet, den Jürgen Mayer H. mit seinem Konzept „Pokeville“ gewann und der 2010 während der Biennale in Venedig zu sehen war (Bauwelt 23 und 37.10).

Abruzzo Bodziak

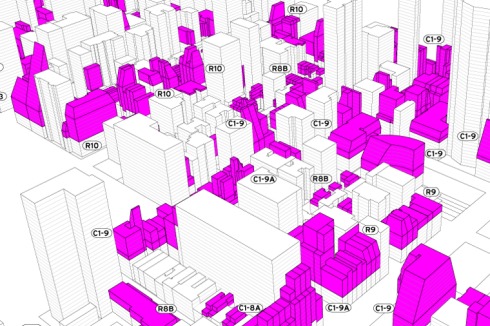

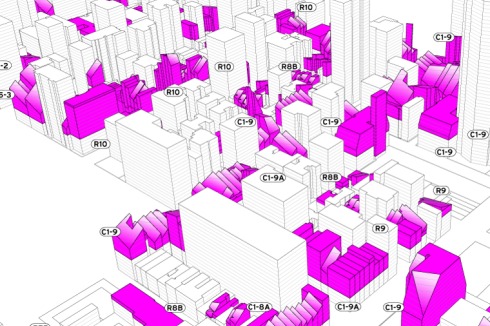

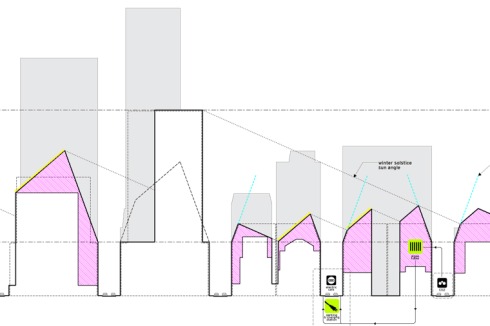

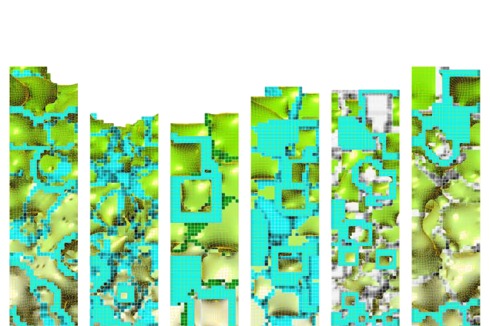

Die für Manhattan überzeugendste Arbeit war „East Side/Turtle Bay“ von Emily Abruzzo und Gerald Bodziak aus Brooklyn, die ein naheliegendes, in kleinem Rahmen bereits sehr bescheiden umgesetztes Konzept aufgreifen, das nun zum zentralen Thema des Stadtumbaus mutieren soll: Die Neunutzung der Dächer, mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten und in einer noch viel größeren Dimension. Sie schlagen Gewächshäuser vor, Lauben, große Solaranlagen und integrierte Wasserreservoirs. Ein praktikabler Ansatz mit für die Stadt gar nicht mehr so fremden Ideen. Individuelle Mobilität der Zukunft? Sie spielt indirekt eine Rolle, zum Beispiel fließt der auf den Dächern gewonnene Solarstrom zu den vor dem Haus parkenden Elektroautos. Das oben in der roof farm geerntete Obst und Gemüse soll ebenfalls gleich nach unten in den Laden gelangen. Dahinter steht die Idee einer lokalen, Ressourcen schonenden Versorgung. Zu neuen Dachkonzepten im bescheidenen Rahmen mag noch eine kleine Beobachtung passen: Ich wohnte in einem Hotel, auf dessen Dach Hühner mit gepflegtem Federkleid in großzügig bemessenem Auslauf leben und Eier für die Gäste liefern, auf dem Tomaten geerntet werden und sogar Blumen für die Lobby wachsen.

Gemeinsames Nachdenken

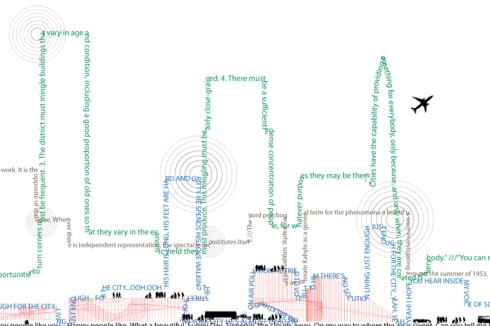

Die Ingolstädter Urban Future Initiative für Manhattan bleibt abstrakt mit spielerischen Einlagen, ein Herantasten an die Möglichkeiten, wobei, entsprechend der Zielsetzung des Sponsors, die individuelle Mobilität im Vordergrund steht. Nach verschiedenen Round Tables schloss die Präsentation in einem Diskussionsforum im mobilen Raumlabor-SpaceBuster ab. Jürgen Mayer H. und Bjarke Ingels waren da, auch Saskia Sassen nahm sich Zeit und schaute vorbei. Eine eher müde Veranstaltung mit bekannten, mehr oder weniger eindringlichen Statements, wie sich die Stadt verändern muss. Eigentlich sollte es ein „Draw Think Tank Worksshop“ sein, ein „gemeinsames Nachdenken“ – mit gleichzeitiger Produktion passender Skizzen, die sagten aber nichts aus, waren reines Gekritzel. Man geht nun in die nächste Runde und will kontinuierlich Visionen für einen urbanen Lebensraum mit neuen Verkehrssystemen fördern. Das Bewusstsein für den Stadtumbau auf der Basis einer anderen Energienutzung mit digital organisierter Lebensorganisation ist überall präsent, Konzepte werden massenhaft produziert, doch welche Kraft besitzen sie? Wann beginnt ein von großer Ernsthaftigkeit geprägter Wandel?

Autopilot?

Wollen wir die digiale Welt im Auto der Zukunft überhaupt? Sind wir bereit, uns auch dort einem Steuerungssystem unterzuordnen, wie dem Autopiloten im Cockpit? Betrachtet man bei der heutigen Schnelllebigkeit des Alltags die reale Verkehrslage, vor allem die immer absurder werdende Zeitverschwendung im Stau und bei der Parkplatzsuche, könnte man mit digitalen Zeitsystemen die Informationen vielfältig „lotsen“. Beim Sponsor der Veranstaltungen wird über ein von einem Bordcomputer zeitweise auch fahrerlos gesteuertes Elektroauto bereits konkret nachgedacht. Diese Fahrzeuge sind flexibel, an ganz bestimmten Brennpunkten großer Städte denkbar. Auch andere Autohersteller arbeiten in diesem Bereich. Bei der E-Mobilität dreht sich aber bis auf weiteres alles um die Batterieforschung, die mangelnde Speicherkapazität und um die Kosten, damit ein solches Auto mit den heutigen irgendwann einmal konkurrieren kann. Nach der New Yorker Präsentation muss nun eine weitere Entwicklungsphase beginnen, bei der die vielen Ideen zur Mobilität der Zukunft in unterschiedlichen Szenarien organisiert werden. Jürgen Mayer H. hatte dazu schon in Venedig Ideen und Bilder präsentiert. Bei ihm enthält die Windschutzscheibe ein Display, gespickt mit Infos. Mayer H. hat in einem Interview für die Zeitschrift Auto, Motor und Sport sein Projekt Pokeville (to poke: anstupsen) erneut erklärt: „Durch die Digitalisierung des Verkehrs und der Stadt kann der urbane Raum wie durch einen digitalen Tsunami freigewaschen werden von vielen Hilfskonstruktionen: Ampeln, Fußgängermarkierungen – und der Blick auf die gebauten Stadt wird wieder frei.“ Die Ideen lassen aufhorchen, doch mit dem Bild eines Tsunami ist ihm ein nicht zu begreifender Fauxpas unterlaufen.

StreetFest

Ein ganz anderes Bild bot sich ein paar Blocks weiter, draußen auf den Straßen, vor allem an der Bowery Street und am Sara D. Roosevelt Park. Vom 4. bis 8. Mai fand hier das erste Festival of Ideas for the New City statt. Nach den Vorträgen mit eher offiziellen Charakter zum Auftakt – u.a. Rem Koolhaas – , folgte ein großes Straßenfest, bei dem sich neben der Rockefeller Fondation wiederum die Audi Urban Future Initiative mit Geschick als Sponsor einklinkte. Initiator war das New Museum, untergebracht im kleinen Turm von Sanaa. Er stand im Mittelpunkt, mit Einbruch der Dämmerung flimmerten Projektionen auf seiner Fassade. Eine Initiative lud ein, im Rahmen von „Flash:Light“ am 5. Juli, der Nuit blanche von New York, selbst eine Lichtfassade für das Museum zu gestalten. Partizipation und Workshops an allen Ecken und Enden. In den rund hundert Zelten herrschte Aufbruchstimmung: Konzepte der Energiegewinnung direkt vom Dach, der Bau von Stadtteilparks und -sporteinrichtungen, Visionen eines reduzierten Verkehrs und jede Menge Recyclingideen. Dazu fanden in einem gesonderten Programm Projekte auf interdiziplinärer Ebene in einem weiteren Umfeld, von Greenwich Village bis Chinatown statt. Das Festival, getragen von zahllosen Gesprächen zwischen Besuchern und den engagierten Veranstaltern, war für mich vor allem – anrührend.

0 Kommentare