Die Stadt muss von sich aus Druck aufbauen, damit spannende Lösungen herauskommen

Philipp Fischer, Architekt des neuen Zürcher Zollhaus, über die Bedingungen für den Erfolg eines innovativen Genossenschaftswohnbaus und die Rolle der Architektur

Text: Geipel, Kaye, Berlin

Die Stadt muss von sich aus Druck aufbauen, damit spannende Lösungen herauskommen

Philipp Fischer, Architekt des neuen Zürcher Zollhaus, über die Bedingungen für den Erfolg eines innovativen Genossenschaftswohnbaus und die Rolle der Architektur

Text: Geipel, Kaye, Berlin

Das neue Zollhaus liegt sehr zentral in der Zürcher Innenstadt, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Das Grundstück gehörte der Stadt und der Schweizer Bahn SBB. Wie kam es zu diesem Verkauf unter der Vorgabe, hier ein exemplarisches Bauvorhaben umzusetzen, das für eine Alternative zum aktuellen Wohnungsmarkt steht?

Es lief über ein Bewerbungsverfahren der Bauträger. Das war damals, 2013 Neuland, auch für Zürich. Die Stadt hatte das noch nie so gemacht. Genossenschaften konnten sich bewerben und Konzepte für die Bebauung und die Bespielung vorschlagen. Neuartige Ideen waren gefragt. Elf Bewerbungen wurden abgegeben, drei wurden dann eingeladen für Gespräche. Die junge Genossenschaft Kalkbreite hat den Zuschlag bekommen.

Es hatte zuvor heftige stadtpolitische Kritik gegeben an der Bebauung Europaallee (12.2015) auf der anderen Seite der Gleisanlagen.

Ja, der politische Druck war sehr groß, weil die Europaallee so einseitig auf kommerzielle Nutzung ausgerichtet war. Das betraf gerade auch den dort realisierten Wohnungsbau. Waren beim Vorgängerprojekt HB-Südwest, später Eurogate genannt, noch 500 genossenschaftliche Wohnungen geplant, gab es bei der Europaallee nichts davon. Die Verantwortlichen der Stadt haben dann – auch auf Druck des Gemeinderats – gemerkt, dass man an dieser wichtigen Stelle der Stadt nicht einfach so weitermachen kann.

Es war klar, dass sie für das letzte freie Grundstück im Perimeter der Gleisanlagen noch einmal mit dem Mitbesitzer SBB würden sprechen müssen, mit welchem Programm das Schlüsselgrundstück bespielt werden könnte.

Es war klar, dass sie für das letzte freie Grundstück im Perimeter der Gleisanlagen noch einmal mit dem Mitbesitzer SBB würden sprechen müssen, mit welchem Programm das Schlüsselgrundstück bespielt werden könnte.

Das Bewerbungsverfahren liegt knapp acht Jahre zurück. Hat sich das Verfahren im Rückblick bewährt? Blieb es ein Solitär, oder folgten weitere Projekte?

Aus meiner Sicht ist es ein Erfolgsrezept für die beispielhafte Programmierung eines Grundstücks. Es generiert Mehrwert nicht nur für den Bauträger, ob Genossenschaft oder Investor, sondern auch für das umliegende Quartier. Für den Bauträger gibt es mehr Ausnutzung und für das Quartier eine Bebauung, die sich zum Stadtraum öffnet – eine Win-Win-Situation.

Aktuell entsteht ein weiteres großes Projekt, das Kochareal, am Übergang von der Peripherie zur Kernstadt. Dort wird auch Gewerbe integriert, es entstehen ein Hochhaus und ein Park. Der Zuschlag ging an den Verbund zweier Genossenschaften, Kraftwerk und ABZ, sowie einen Investor, die Senn Development. Alle Beteiligten haben viel Erfahrung bei der Umsetzung solcher Projekte. Der Mehrwert liegt in diesem Fall beim großen Quartierspark. Wir haben uns auch beteiligt und den Wettbwerb für das Hochhaus gewonnen (15.2019).

Als zweiter Schritt für die Beplanung des Zollhaus-Areals folgte 2015 der Architekturwettbewerb. Ein sehr attraktiver, offener Wettbewerb, jedenfalls wenn man sich die Teilnehmerzahlen ansieht. Mehr als 200 Büros haben sich eingeschrieben, 102 Büros haben teilgenommen. Um was für ein Programm ging es?

Es war eine Ausschreibung mit vielen spannenden, aber auch widersprüchlichen Zielsetzungen. Nicht alle standen mit dem Baurecht und den geltenden Energiestandards in Einklang. Wir haben unsere Aufgabe als Wettbewerbsteilnehmer zuerst darin gesehen, herauszufiltern, welche Ideen Potential haben. Es gab zum Beispiel die Anregung, dass man zwischen den drei Gebäudeteilen Brücken bauen könnte. Uns war klar, dass das baurechtlich nicht umzusetzen sein würde. Auch die Idee, die Wohnungen mit flexiblen Trennwänden auszustatten, die sich in wenigen Stunden versetzen lassen, war wegen der Anforderungen an den inneren Schallschutz kaum denkbar. Aber wir haben auch gespürt, dass die Ausloberin mit dem gemischten Programm aus Kultur, Gewerbe und besonderen Wohnkonzepten bereit ist, unkonventionelle Lösungen umzusetzen.

Welche Kompetenzen erfordern solch innovative Wohnbauprogramme vom Architekturbüro?

Beim Zollhaus lag die Herausforderung darin, ein ganzes Bündel von wichtigen Fragen wie Quartiersvernetzung, Nachhaltigkeit, Biodiversität, lokale Stadtkultur und nicht zuletzt die Suche nach angemessenen Formen des heutigen Wohnungsbaus neu zu bearbeiten. Zum Letzteren zählte das Hallenwohnen und die Frage, wie es mit dem Clusterwohnen weitergeht. Beim Bearbeiten des Wettbewerbs haben wir im Büro verschiedene Gruppen gebildet, die sich intensiv mit je einem Thema beschäftigten, und dann in Workshops zusammen diskutiert, bis wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben.

Halten Sie ein zweistufiges Verfahren für die passende Vorgehensweise, solch ein ambitioniertes Projekt umzusetzen?

Um gleich zu Anfang die passende Bauherrin herauszufinden, die gewillt ist, spannende Ideen umzusetzen und sich in einem Vertrag dazu dann auch verpflichtet, ist das gewählte Konzeptverfahren sicher der richtige Weg, zumindest in der Schweiz. Das ist das Grundfundament, mit dem sich sicherstellen lässt, dass das Haus mit dem umliegenden Quartier gut verknüpft wird. Auch bei der Umsetzung unterschiedlicher gemeinschaftlicher Wohnformen und bei der Zielsetzung Biodiversität für die ganze Wohnanlage hat sich das bewährt. Wir haben da festgestellt, wie wichtig das Erfahrungspotential der ausgewählten Genossenschaft ist.

Auf der anderen Seite steht natürlich die Bereitschaft zur Verantwortung von Seiten der Stadt. Sie muss bei einem anspruchsvollen Projekt auch gewillt sein, einen gewissen Druck aufzubauen, damit spannende Lösungen herauskommen.

Wie beurteilen sie den anschließenden Wettbewerb?

Wie beurteilen sie den anschließenden Wettbewerb?

In der Schweiz pflegen wir den offenen Wettbewerb mit allen Vor- und Nachteilen. Wir kämpfen auch in unserer Rolle als Juroren bei anderen Wettbewerben für den Einsatz dieses Verfahrens. Er bietet jungen Architekten nach wie vor eine gute Einstiegschance, ein Büro zu gründen. Wir sind selbst Beispiel dafür. Wir haben direkt nach dem Studium einen großen Wettbewerb für ein Ausbildungszentrum in Luzern gegen 100 Konkurrenten gewonnen, mit einer starken Idee. Wir haben gezeigt, dass wir das bauen können.

Ich halte den offenen Wettbewerb für wichtig, für spezielle Bauaufgaben, und gerade auch für Genossenschaften, die sich etwas zutrauen.

Die Genossenschaft Kalkbreite wollte einen offenen Wettbewerb. Das hatte sie bereits in Ihrer Bewerbung klar gemacht. Mit einer öffentlichen Jurierung, wo jeder kommen und sehen konnte, wie am Ende des Prozesses der Sieger ausgewählt wird. Hohe Transparenz ist ihnen wichtig.

Kommen wir zum Entwurf und seinen stadträumlichen Verknüpfungen. Wie entstand die Idee einer zweifachen Erschließung, einmal entlang der Straße und parallel dazu über ein öffentliches Terrassenband längs der Gleisanlagen? Welche Voraussetzungen sind nötig, damit solch ein doppeltes Konzept funktionieren kann?

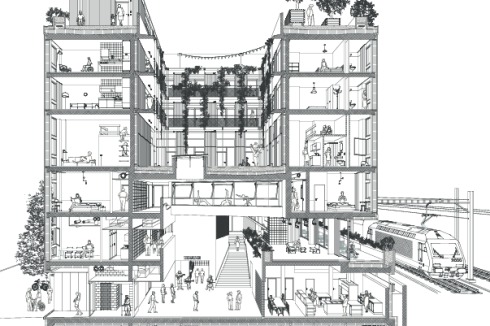

Im Wettbewerbsprogramm war eine Mischnutzung von rund 40 Prozent für Gewerbe und Kultur sowie 60 Prozent Wohnen vorgesehen. Wir haben schnell festgestellt, dass zwei Ebenen, die Erdgeschosszone und die Gleisterrassenebene, zu wenig Substanz bieten, um diese öffentlichen Nutzungen zu organisieren. Das führte uns zur Idee einer großen inneren Halle im Forum im Haus 1, die sich über drei Geschosse erstreckt. Wir haben unterschiedliche Abstufungen von Öffentlichkeit vorgesehen, die sich aus dieser räumlichen Disposition ergeben. Dazu gehört das Theater vis-à-vis vom Restaurant im EG, darüber die Flexräume, die Gleisbar, der Empfang und ganz oben das Gesundheitszentrum und das Gästehaus, die sich um diese Halle gruppieren. Mit diesen Nutzungen konnten wir sicher sein, dass es auch nach vorne zu den Gleisterrassen funktionieren würde. Die brauchen einen gewissen öffentlichen „Druck“, um entsprechend bespielt zu werden. Und es gibt eine gewisse „Sortierung“. Wir haben entlang der Zollstraße Nutzungen mit viel Publikumsverkehr, mit Läden, Restaurants und dem Architekturforum, während auf der Ebene der Gleisterrassen ruhigere Nutzungen wie das Regenbogenhaus und die Behindertenkonferenz gruppiert sind.

Wie wurde verhindert, dass sich kulturelle Nutzungen und Wohnnutzung in die Quere kommen?

Grundsätzlich haben wir die Wohnnutzung von den kulturellen Nutzungen entkoppelt. Die Hofgemeinschaft im Haupthaus ist räumlich und akustisch getrennt von den öffentlichen Funktionen in der Halle darunter. Nur ein schalldichtes rundes Oberlicht verbindet diese Räume. Bei etwaigen Konflikten ist die Genossenschaft sehr gut strukturiert, Probleme werden rechtzeitig und professionell angegangen.

Gut genutzte Erdgeschosszonen stehen heute immer auf der Wunschliste, wenn es um großen innerstädtischen Wohnungsbau geht. Welche Möglichkeiten gibt es von Seiten der Architektur diese zu stimulieren?

Erstmal geht es um Aufenthaltsqualität des öffentlichen Außenraums. Das Kulturrestaurant, wie es von der Bauherrin genannt wurde, hatten wir an die verkehrsreiche (und auf den ersten Blick wenig attraktive, A.d.R.) Stelle an die Spitze des Grundstücks platziert. Es musste eine besondere Ausstrahlung haben. Wir haben gesagt, wir brauchen mindestens neun Bäume, damit der dreieckige Vorplatz funktioniert. Das war nicht so einfach. Der Landschaftsplaner hat angesichts der vielen Kabel im Boden nach dem Platz für die Bäume regelrecht suchen müssen.

Aber es betrifft vor allem auch das Engagement der Bauträgerin. Die Leute der Kalkbreite kennen sich gut aus in der Stadt. Sie sind auf zwei, drei Kleinrestaurants zugegangen, und haben gefragt, habt Ihr Interesse. Sie kannten dieBars, auch im umliegenden Quartier. Das hat sich herumgesprochen. Es wurden also nicht, wie es häufig geschieht, teuer bezahlte Berater hinzugezogen, die raffinierte Konzepte anbieten, und dann nicht einmal die Straßennamen wissen. Der Standort hat per se natürlich geholfen. Er liegt mitten in der Stadt.

Wie bewältigt man den Spagat, eine lebendige Nutzungsmischung zu forcieren ohne eine zusätzliche Gentrifizierung zu befeuern?

Das war der Kalkbreite sehr wichtig. Es war eines der Ziele in der Ausschreibung, mit der sie sich beworben haben, mit einer entsprechenden Nutzungskonzeption gegenzusteuern. Man hat etwa zu sehr fairen Bedingungen Vereine angesprochen, wie das Regenbogenhaus, oder das Architekturforum, die nicht so viel Miete bezahlen können. Und es gibt einen transparenten Mietschlüssel, der regelt, wie das verteilt wird zwischen Läden, die richtig gut verdienen, und denen, die das nicht können. Mietinteressenten sowohl für Wohnen wie für Gewerbe, die aufgezeigt haben, dass sie aufgrund der steigenden Marktmiete aus dem Quartier verdrängt werden, sind bevorzugt berücksichtigt worden. Schließlich wurden einige vollwertige Behindertenwohnungen und Wohnungen für Asylsuchende vermietet, beides Bewohnergruppen, die es heute

in Zürich sehr schwer haben, überhaupt eine Wohnung zu finden.

in Zürich sehr schwer haben, überhaupt eine Wohnung zu finden.

0 Kommentare