Zwischen Wagemut und Wahnsinn

Das neue Kapitel der sowjetischen Architekturgeschichte

Text: Kil, Wolfgang, Berlin

Zwischen Wagemut und Wahnsinn

Das neue Kapitel der sowjetischen Architekturgeschichte

Text: Kil, Wolfgang, Berlin

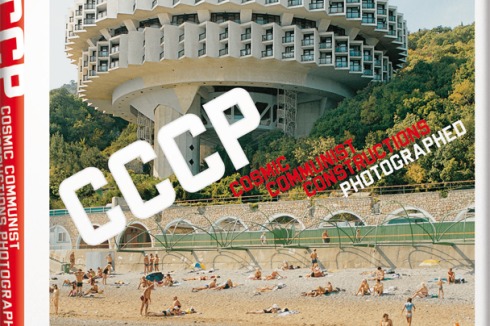

In der aktuellen Fotoausstellung im Karlsruher ZKM führt der französische Journalist Frédéric Chaubin eine bislang unbekannte Seite sowjetischer Architektur vor Augen: schier unglaubliche Werke einer Baukunst, die so gar nichts mit dem Klischee von der grauen Plattenbauwelt „hinter dem Eisernen Vorhang“ zu tun haben. Hat er einen neuen Stil entdeckt?

Angeregt durch einen alten Bildband über die Architektur Sowjetgeorgiens, begann der französische Journalist jene rätselhaften Objekte zu sammeln, die es nach herrschendem Vorurteil im Land der tristen Typenbauten eigentlich gar nicht geben durfte. Er stieß auf fliegende Untertassen, verspielt verschachtelte Freizeitlandschaften, Stelzenhäuser wie im Märchen von der Babajaga, Hochhäuser in Raketenform, Theaterbauten wie Schatzkästen aus Tausendundeiner Nacht.

Atemberaubende Superstrukturen à la James Bond schweben an der Steilküste der Krim, Lissitzkys Wolkenbügel türmen sich am Stadteingang von Tbilisi. Mal unendlicher Kitsch, mal verwegener Pop, eine „psychedelische Ästhetik oszillierend zwischen Wagemut und Wahnsinn“ (Chaubin). Alles Produkte der letzten drei Jahrzehnte der Sowjetzeit, die weniger in Moskau (dort grassierte ein eigener Neo-Monumentalismus) als eher zu den Rändern hin entstanden waren: im Baltikum, im Kaukasus, in Zentralasien. Doch das mag an den Reiserouten des Entdeckers liegen. Orte wie Dnjepropetrowsk oder Kasan verweisen auf weitere Gegenden, in denen die Suche sich lohnen müsste. Auch der Konstruktivismus der zwanziger Jahre erblühte ja kräftig in Sibirien oder am Ural.

Chaubin verfügt weder über eigene Erfahrungen mit dem Sowjetalltag, noch ist er Architekt; das sollte man bedenken bei der Einführung, die er selbst für sein Buch zur Ausstellung schrieb und in der er um Erklärungen für das Phänomen dieser Architektur ringt. Er bietet verschiedene Zugriffsmuster an, die alle auf einer Grundannahme beruhen: auf dem unangepassten „Außenseiter“, der dem allgegenwärtigen, bornierten, grundsätzlich repressiven Machtsystem die Stirn bietet. Diese Aufmüpfigen konnten, so der Autor, ästhetische oder ideologische Motive haben, manche lebten ihre Träume von Amerika oder von der Eroberung des Kosmos aus. Oder sie waren ungewollt dem Machtsystem zu Diensten, indem sie für rekreativen, kulturellen, ja spirituellen Ausgleich im zermürbenden Alltag sorgten. Schlimmstenfalls wussten sie gar nicht, was sie wirklich tun, wie jene böse Passage unterstellt, die den ökologisch argumentierenden Architekten des Ferienraumschiffs auf der Krim mit Foucaults These konfrontiert, nach der jeder zentral organisierte Rundbau im Grunde doch nur wie ein „Gefängnis“ sei.

Der Text macht vor allem eines deutlich: Jetzt ist gründliche Forschungsarbeit geboten. Die Bilder legen nämlich tatsächlich nahe, von einem bislang unerkannten Vierten Kapitel der sowjetischen Baugeschichte zu sprechen. Und diese Periode gehört dann in Beziehung zur westlichen Historiografie gesetzt, wie es schon für Konstruktivismus, Stalins Eklektizismus und den industriellen Massenbau nur erst in Ansätzen erfolgt ist. Ob es sich dabei tatsächlich um kulturelle Auflösungserscheinungen eines ausgezehrten Systems handelt oder um erneute Auflehnung gegen eine mangelwirtschaftlich verlotterte Moderne (wie zuvor schon Stalins „Zuckerbäckereien“), ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand noch gar nicht entschieden. Nicht einmal Verbindungen der „Betonpoeten“ zu ihren mythisierenden Kollegen von der „Papierarchitektur“ sind bisher untersucht.

Wichtig ist Chaubins Hinweis, dass Architekten in der Sowjetunion nur einen Auftraggeber kannten – den Staat. Unscharf bleibt dies aber, solange nicht zwischen Moskauer Zentralmacht, diversen föderalen Verwaltungsebenen und den oft selbstherrlich agierenden Kombinaten und Kolchosen unterschieden wird, die alle eigene Eitelkeiten und Rivalitäten pflegten. Völlig abwegig ist schließlich die Vorstellung, die ewigen Restriktionen dieses universalen Auftraggebers hätten eine absichtsvoll dröge und hässliche Umwelt zum Ziel gehabt. Die schäbige Einfalt des sowjetischen Baualltags war materiellem Mangel plus allgemeinem Schlendrian geschuldet, und man darf aber annehmen, dass dies so manchen Verantwortlichen selber peinlich war, sodass sie nach Gegenbildern zur „Armutsästhetik“ suchten. Soviel ist sicher: Ohne einverständige Funktionäre wäre kein einziges der gezeigten Objekte zustande gekommen. Das mindert ihren architektonischen Wagemut um keinen Deut, nur als dissidentische Fanale sollte man sie nicht lesen – mit Ausnahme vielleicht in den baltischen Staaten, wo westlich orientierte Architektenzirkel tatsächlich demonstrativ die kulturelle Abgrenzung suchten.

All die phantasiegetriebenen Bauten machen die UdSSR (zumindest der späten Jahre) als eine „Aushandlungsgesellschaft“ sichtbar. Deren komplexe Hierarchien boten Spielräume, in denen Eigensinn, verbunden mit Energie und Ausdauer, keineswegs von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Jenseits offizieller Verlautbarungen und Dekrete verfügte diese Gesellschaft über eigene kulturelle Dynamiken, sie kannte Stilperioden, Schulen und populäre Konventionen ebenso wie charismatische Einzelgänger auf der Suche nach spirituellen Botschaften oder dem nächsten dernièr crie. Erst solch ein vorurteilsfreier, differenzierender Blick kommt dieser völlig anders verfassten Gesellschaft überhaupt auf die Spur – mit allen daraus folgenden Ratlosigkeiten, aber auch Überraschungen, mit denen seit Karl Schlögels großer Untersuchung „Terror und Traum“ über das Moskau des Jahres 1937 die Sowjetunionforschung zunehmend aufwartet. Die architektonischen Felder sind auch mit Chaubins Bildersammlung längst nicht ausgeschritten. Entscheidend bleibt, ob die heutigen postsowjetischen Gesellschaften dieses spannende Erbe anerkennen und rechtzeitig vor dem Zerfall bewahren.

0 Kommentare