„Wir mischen sehr wild“

Interview mit Andreas Hofer

Text: Schultz, Brigitte, Berlin

„Wir mischen sehr wild“

Interview mit Andreas Hofer

Text: Schultz, Brigitte, Berlin

Die Schweiz gilt als Ort des sozialen Ausgleichs und des gesellschaftlichen Konsenses. Das zeigt sich auch im Wohnungsbau: Die größte Stadt des Landes, Zürich, hat gerade beschlossen, ihren Bestand an gemeinnützigen Wohnungen von 25 auf 30 Prozent zu erhöhen. Der Großteil davon wird traditionell von Genossenschaften gebaut – bisher meist in Form reiner Wohngebiete. Doch jetzt ist Bewegung in die Szene geraten. Wir sprachen mit Andreas Hofer, Leiter des experimentellen Projekts „Mehr als Wohnen“.

Ist die Schweiz ein Paradies für genossenschaftlichen Wohnungsbau?

In der Schweiz ist beileibe nicht alles rosig! Wir haben schon lange einen starken Konflikt zwischen Stadt und Land, da werden weit draußen immer noch viele unstrukturierte Einfamilienhaus-Siedlungen gebaut. Aber auch, weil in den Städten Wohnungsknappheit fast die Regel ist. Deshalb hat sich ein starker gemeinnütziger Wohnungsbau etabliert, der die Situation entspannt. In Zürich übernehmen das vor allem Genossenschaften. Ohne sie sähe es hier ziemlich übel aus.

Das erste Projekt Ihrer Genossenschaft „Mehr als Wohnen“ ist gerade im Bau, es wird bereits jetzt als wegweisendes Beispiel für soziale Mischung gehandelt. Was unterscheidet sie von anderen Genossenschaften?

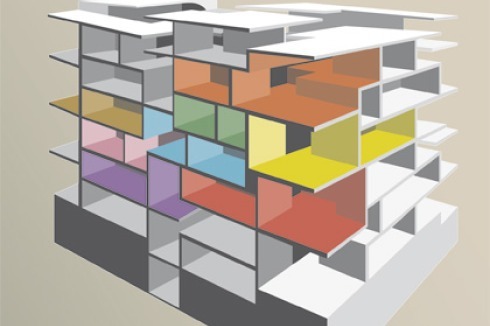

Ein Jahrhundert lang galt der genossenschaftliche Wohnungsbau in Zürich als Antwort auf die industrielle Entwicklung und die damit verbundenen sozialen Verwerfungen. Genossenschaften hatten Wohnraum zu schaffen, der idyllisch, durchgrünt und bezahlbar war. Als im Jubiläumsjahr 2007 zehn Genossenschaftssiedlungen auf einmal fertiggestellt wurden, einige mit über 300 Wohnungen, wurde deutlich, dass günstiger Wohnraum – selbst wenn er architektonische Qualität hat – oft ein strukturelles Problem hat: 100 Prozent Wohnen bedeutet einen Mangel an Infrastruktur, und es entsteht

etwas, das man eigentlich nicht als Stadt bezeichnen kann. Wenn man aber über Quartierinfrastruktur, Zentralität und Urbanität diskutiert, verändert das die Rolle und den Auftrag der Genossenschaften fundamental. Unsere Genossenschaft ist ein Zusammenschluss aus vielen Genossenschaften, sie soll eine Antwort auf diese Herausforderung finden. Der Slogan, den die Architekten im Wettbewerb für unser erstes Projekt formuliert haben, bringt den Unterschiede ganz gut auf den Punkt: Wir bauen ein Quartier, keine Siedlung!

etwas, das man eigentlich nicht als Stadt bezeichnen kann. Wenn man aber über Quartierinfrastruktur, Zentralität und Urbanität diskutiert, verändert das die Rolle und den Auftrag der Genossenschaften fundamental. Unsere Genossenschaft ist ein Zusammenschluss aus vielen Genossenschaften, sie soll eine Antwort auf diese Herausforderung finden. Der Slogan, den die Architekten im Wettbewerb für unser erstes Projekt formuliert haben, bringt den Unterschiede ganz gut auf den Punkt: Wir bauen ein Quartier, keine Siedlung!

Wie drückt sich das im Raumprogramm des Quartiers aus?

Da mischen wir sehr wild. Neben verschiedenen Wohnformen wird in den Erdgeschossen eine Diversität von kommerziellen Flächen und Gemeinschaftsflächen angeboten. Wir entwickeln auch Betriebsprogramme und vergünstigen zum Teil die Miete für Flächen, die dann z.B. eine Künstlergruppe nutzen kann. Wir nennen es „Allmende“: Flächen für Firmen oder Selbstständige, die wirtschaftlich noch Unterstützung brauchen. Sie können solche Räume für ein paar Jahre günstig mieten. Eine Zwischennutzung am Anfang sozusagen.

Wie wird das Raumprogramm erarbeitet?

Zum einen suchen wir aktiv die Zusammenarbeit mit der Kommune. Die plante z.B. in der Gegend einen Kindergarten-Pavillon und wir haben vorgeschlagen, die Kinder doch besser bei uns in ein Erdgeschoss zu nehmen. Zum anderen kämpfen wir für Gastronomie, für ein paar Läden, solche Dinge. Wir haben mit den Architekten festgelegt, wo das Erdgeschoss nicht bewohnt werden soll. Für diese Flächen suchen wir entweder gemeinschaftliche, eher wohnnahe Nutzungen – Waschsalon, Gemeinschaftsraum – oder eben Gewerbe und Büros. Wir wollen auch so etwas wie ein Quartierzentrum realisieren, eine Art Rezeption, die Services fürs Quartier übernimmt, z.B. Pakete annimmt, und wo auch die Verwaltung untergebracht ist. Darüber liegt ein kleines Hotel mit etwa 25 Zimmern, für Gäste der Bewohner. Da die Messe und der Flughafen nicht weit sind, könnte es sich aber auch als Kurzzeitwohnung für Berufstätige eignen.

Wissen Sie schon, wer bei Ihnen einziehen wird?

Der Vermietungsprozess hat noch nicht begonnen. Aber wir wissen schon, was wir nicht wollen: eine Gated Community der „Gutmenschen“ und der ökologisch Korrekten. Wir möchten Menschen ansprechen, die Lust haben, etwas Neues in der Stadt auszuprobieren. Zurzeit ist das Thema Wohnen für Ältere enorm wichtig, die Leute wollen nicht mehr in die Heime und suchen nach Alternativen.

Ist das Wohnen bei Ihnen preiswerter als im Durchschnitt?

Es ist so günstig wie möglich – wir kochen mit dem gleichen Wasser wie ein privater Investor. Aber wir haben keine spekulativen Renditeabsichten und achten sehr auf den Flächenverbrauch. So richtig interessant wird es mit den Jahren: Auf dem freien Markt steigt die Miete mit der Zeit, in der Genossenschaft wird sie günstiger. Mit jedem Franken, den wir nicht mehr fremdfinanzieren müssen, sinkt die Miete.

In Berlin wird gerade viel diskutiert, weil hier alle Grundstücke an den Meistbietenden verkauft werden müssen ...

Wenn man verzweifelt nach Einnahmequellen sucht, kommt man auf solche Ideen. Aber das ist finanzökonomisch sehr dumm. In Zürich müssen alle Grundstücke zuerst den Genossenschaften in Erbpacht angeboten werden. So kann die Stadt mit relativ wenig Geld die soziale Durchmischung erhalten und muss nicht später teure Wohnungen subventionieren. Und sie hat langfristige Einkünfte aus dem Baurechtzins.

Die Nachfrage ist hoch: Wie wählen Sie Ihre Bewohner aus?

Es läuft auf eine Kommission hinaus, man wird sich mit einigen persönlichen Angaben bewerben müssen, z.B. Einkommenssituation, Lebensplanung usw. Die Kommission wird dann eine gute Mischung anstreben.

Wie definieren Sie die „richtige“ soziale Mischung?

In einem vergleichbaren Fall haben wir uns einfach an der bestehenden Stadt orientiert: Wir haben das Statistische Jahrbuch der Stadt Zürich auf unsere Struktur übertragen.

Sie hätten die Wohnungen auch verlosen können.

Eine werden wir im Rahmen eines Kunstprojekts verlosen, aber alle zu verlosen war keine Option. Wir wollen es steuern und haben uns verpflichtet, auch der Stadt gegenüber, dass wir gewisse Kontingente einhalten, z.B. 20 Prozent geförderte Wohnungen. Wir haben Verträge mit verschiedenen Stiftungen über feste Kontingente, etwa für kinderreiche Ausländerfamilien und für studentisches Wohnen, außerdem wird es Behindertenwohngruppen geben.

Sieht man nachher, welche Gruppe wo wohnt?

Nein, es wird durch alle Häuser hindurch gemischt sein. Nur für die Älteren, das wissen wir aus anderen Projekten, ist es gut, wenn es einen eigenen Bereich gibt. Für diese Gruppe ist ein Haus mit überwiegend 2- und 3-Zimmer-Wohnungen vorgesehen, also ohne Familienwohnungen. Die finanziell subventionierten Wohnungen sind aber querbeet verteilt. Die erkennt man auch nicht am Standard.

Welche Wohnformen wird es geben?

Von der Atelierwohnung bis zur Groß-WG in der 10-Zimmer-Wohnung ist alles dabei. Kein Haus gleicht dem anderen, was eine große Herausforderung ist. Außerdem gibt es Satellitenwohnungen, ein Cluster aus vielen Kleinstwohnungen, jede mit eigener Dusche, WC und Mini-Küche. Fünf oder sechs dieser Einheiten teilen sich eine große Küche, ein großes Bad, vielleicht auch eine Arbeitsnische. Das Konzept wird bei der Wohnungsnot in Zürich stark nachgefragt, weil es mehr Privatheit bietet als eine WG, aber trotzdem gemeinschaftliche Unterstützung ermöglicht. Auch für Ältere und Alleinerziehende ist es eine attraktive Wohnform.

Ist die richtige Mischung auch eine ökonomische Frage?

Auch, aber natürlich nicht nur. Erst bei mindestens 100 Wohnungen je Projekt hat man so etwas wie einen internen Markt, der die unterschiedlichen Bedürfnisse deckt. Traditionell bauen Genossenschaften Familienwohnungen, weil es Familien auf dem Wohnungsmarkt am schwierigsten haben. Auch wir werden zum Großteil für Familien bauen, nur betrachten wir „Familie“ als einen flüchtigen Zustand. Gut 15 Jahre lang lebt man mit Kindern, vorher ist man keine klassische „Familie“ und nachher auch nicht. Da wir mittlerweile alle ziemlich alt werden, ist das eine sehr lange Zeit. Wer Familienwohnungen bauen will, muss also auch Studenten-, Alten- und WG-Wohnungen bauen, um die Nachfrage zu bedienen und eine vernünftige soziale Mischung hinzukriegen.

0 Kommentare